文|新财域

重组本是好事,却让碧桂园弄的不太好。近日碧桂园发布的境外债重组支持协议,引起不少债权人的质疑。

面对化债困境叠加造血不足等难题,碧桂园未脱困却不忘给自己“激励”,着实让人感觉不到诚意与信心。

未脱困先分羹

正在艰难化债的碧桂园,用一纸协议,再次激发了不少债权人的不满。

4月11日,碧桂园发布《境外债务重组的重大进展订立及邀请加入重组支持协议》,拟通过“现金+债转股”组合优化债务。

按照碧桂园的公告,目前碧桂园已经与专案小组协定重组建议的主要条款,占其现有债券债务本金总额的29.9%。

作为注销现有债务的回报,债权人可以在包括现金回购、强制性可转换债券、两套强制性可转换债券+部分新债券的方案、替换新债券这5个计划对价选项中做出选择。

碧桂园认为,建议重组预期会带来多重效益。一方面,通过强制性可转换债券转换债务为股权及通过经折现现金要约收购减少债务的流程,可以纾缓资产负债表的压力,潜在减少债务最多约110亿美元。

另一方面,重组将使碧桂园目前的加权平均融资成本大幅减少,就现有债务而言约为5.8%,重组将使得减少至每年1.0%、2.0%或2.5%。从而加强碧桂园偿付其债务责任的能力及减轻境外流动性压力。

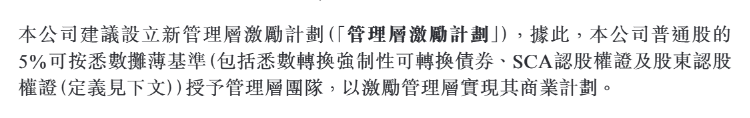

按道理说,与持有29.9%境外债的债权人达成重组条款,本应是焦点。然而市场却将目光锁定在公告中的另一项安排:碧桂园计划将5%普通股授予管理层作为激励,按公告发布时123亿港元市值估算,这部分股权价值约6.16亿港元。

此外,在此次计划中,在债权人被迫接受每股2.6港元债转股价格时,控股股东杨惠妍家族却能以每股0.6港元将股东贷款转股。这样的双重标准,也被部分投资者视为“劫贫济富”。

截至2024年末,碧桂园现金及等价物仅63.6亿港元,而一年内到期的债务高达1374亿元人民币。

面对这样的困局,碧桂园曾塑造与债权人“共渡难关”的形象也被扯的粉碎。

2023年,碧桂园总裁莫斌年薪从300万降至12万,杨惠妍、杨子莹、陈翀等一众高管也将薪水统一下调为年薪12万元。如今困局没有解决,却先给自己“发点钱”。此举无异于向债权人宣告:“债务难以兑付,但管理层利益不容削减”。

或也是受到这样的心态影响,境外债的重组公告对于碧桂园的股价几乎没有任何拉动,始终在0.4港元/股附近徘徊,比2023年已缩水超过90%。

资产腾挪术失效

回望碧桂园的化债历程,这场6亿港元激励风波不过是长期治理积弊的集中爆发。

2023年8月,这家曾经的“宇宙房企”首次承认流动性危机,成为继恒大之后第二家公开债务违约的头部房企。彼时,其总负债已逼近万亿大关,而账上非受限现金仅能覆盖5%的短期债务。

为了求生,碧桂园开启了一场惨烈的“断臂行动”:2022-2024年累计处置资产回笼超600亿元,包括折价抛售佛山双子星塔、广州亚运城等核心项目;员工规模从巅峰期的6.9万人砍至2.3万人,裁员比例接近70%;土地储备从2021年的1.42亿平方米锐减至2024年的5800万平方米,相当于三年间“挥刀自宫”近60%的粮仓。

3月30日,碧桂园发布2024年报,截至2024年12月31日,碧桂园实现总收入2528亿元,同比减少37%;净利润-351亿元,同比收窄82.5%,归母净利润-328亿元,同比收窄81.6%。

然而减亏并非来自碧桂园的经营开始向好,而是用整体销售规模收缩以及大幅压降非核心必要支出所换来。

根据年报,2024年碧桂园实现归属公司股东权益的合同销售金额约为472亿元,较上年的1743亿元大幅减少73%;归属公司股东权益的合同销售面积约492万平方米,较2023年同期的2170万平方米,减少77%。同时,2024年碧桂园营销及市场推广成本和行政费用同比下降40.2%至108亿元,费用进一步缩减。

即便如此,碧桂园债务雪球仍在膨胀——截至2024年12月31日,碧桂园总借贷为2535亿元,其中流动负债为2268亿元,总借贷中有1881.93亿元已发生违约或交叉违约。此外,公司还有1374.13亿元债务需要在一年内偿还。可以说,债务重组几乎成为碧桂园的最后一根救命稻草。

根据最新方案,碧桂园计划通过“削债+展期+股权置换”组合拳,将境外债务从157亿美元压降至47亿美元。但这套组合拳同样打的债权人“鼻青脸肿”:选择现金回购的债权人本金回收率仅10%,而接受展期的债务期限最长延至11.5年,利率却低至1%-2.5%。几乎可以说,这是债权人用本金来填碧桂园的窟窿,关键还要倒贴利息。

更让债权人们感到忧虑的是,即便完成债务重组,碧桂园的造血能力仍然在持续衰退。

由于碧桂园超过7成土地储备位于非一线城市,或者说主要集中于三四线城市。经历这几年的洗礼,这些区域的楼市仍然在经历冰封。

更残酷的现实是,2024年,其销售额同比暴跌65%至605亿元,不足2020年巅峰期的十分之一。由于碧桂园主力土储区域楼市正在经历“冰封”,相比热点城市,这些城市的库存去化能力更弱、时间更长,甚至可能部分存量房沦为“死库存”,这对碧桂园来说,都不是什么好消息。

失血循环待解决

当人们拿碧桂园与恒大类比的时候,碧桂园曾经多次强调“我们不一样”。

但从经营情况来看,其实两者困境的相似度远超预期。

2024年财报数据显示,碧桂园股东应占权益已为-71.85亿元,这几乎意味着即使碧桂园将所有资产变现,股东也无法收回本金。

今年以来,顶层多次提出稳住楼市股市的论调,一线城市也陆续松绑限购、降低首付比例,这一针强心剂确实起到了一定的效果,如北京、深圳开年首拍,都拍出了不低的价格,楼市回暖似乎正在进行。

但这样的效果想要传导到碧桂园身上,显然还需要不少的时间。从2024年碧桂园的交付情况可以看出,超六成都是2018年前销售的滞销项目,资产质量并没有得到优化。而目前每年超2000亿元的保交楼支出,又挤占了转型代建、物业等轻资产赛道的资源。

按照一些投资预测,碧桂园即便债务重组成功,未来5年仍然需要每年减少300亿到400亿元的债务,才有可能平稳落地。但这需要销售额稳定在800亿元以上,平均每月50亿元。

那么我们看看碧桂园2025年的销售如何:1-2月权益合同销售金额为45.6亿元。

嗯...这说明碧桂园还是有很大的化债压力。

如今这还没脱困,先开始考虑自己“分羹”,让碧桂园的信任度进一步崩塌。当前,楼市正在从“高杠杆、高周转”转向“民生托底+优质资产运营”。在这一轮变局中,碧桂园能否摆脱“第二个恒大”的标签,或许不取决于债务重组的技术操作,而在于能否重构一种更公平、更透明的利益分配机制。当管理层在危机中优先考虑自身利益时,债权人、购房者和投资者的信心便加速流失。

毕竟如果船长都没心思去救船里的人而忙着只给自己穿“救生衣”,船上其他人的命运,确实就很难说了。