拐点

到来

2011 年,胶片巨头柯达传出破产的消息,传统影像的脚步声在身后渐行渐远,逐渐淹没在时代洪流中。

另一边,为发烧而生的小米第一代在发布后迅速爆火,原本以运营商定制机主导的市场生态迅速动摇,国产手机厂家如春笋般涌现,早早为移动影像时代的来临埋下伏笔。

此后十年,智能手机野蛮生长,在芯片、屏幕等硬件配置上激烈角逐,在全面屏、伸缩摄像头等形态创新中不断演进,最终迈入第三个竞争周期——影像之争。

这个阶段,不再有早期市场的波澜壮阔,也不似形态竞争的百花齐放,如果说前两个时期是大开大合的过招,那么影像时期,则更显得精雕细琢,厂家依赖着传统影像野蛮生长的同时,也在小心翼翼地探索着独属于移动影像的道路。

站在 2025 年的时间节点回望,前两个竞争周期在较量中,已逐步收敛出趋于统一的答案。

那么,已经鏖战多年的移动影像,又走出了怎样的轨迹?

认知建立,百家争鸣

影像竞争的伊始,厂商们直面一个哲学级难题:什么是好照片?

或者说,什么是用户需要的照片?

芯片、内存、屏幕,都可以量化为参数与跑分数字,但影像这个东西和艺术沾了点边,就变得飘渺了一些——光学技术是客观的,参数摆在那里,用户一眼便知高下,但审美调校,却是一门见仁见智的艺术。

有人偏爱浓烈吸睛,有人钟情淡雅耐看,众口难调,哪种影像更能打动用户,谁也无法定论,广大的手机用户就像某些甲方,在方案做出来之前,很难意识到自己真正想要的是什么。

相机 app 好做,但按下快门以后的处理,很难把握

面对这种不确定性,厂商选先后与已经经过残酷市场验证的传统影像厂商合作,塑造各自独特的影像认知,打造自己的品牌形象。

在这个过程里,认知的差异推动了技术演进与审美取向的分化,走出了不同的道路,最终体现在产品上,成为各家影像体系的核心标识,获得了一些教训,也得到了一些启发,最终组成了移动影像之争的上半场。

小米

2020 年,小米正式推出 Ultra 机型,确立了大底主摄+超长焦的方案,在 DXOMARK 评分上大幅提升,正式跻身影像的第一梯队。

在两年的打磨之后,小米与徕卡联手推出 12S Ultra ,将徕卡的色彩认知融入“徕卡经典”和“徕卡生动”两种风格,小米正式成为德味的移动代言人。

不过,想要建立摄影认知和打造品牌,色彩仅是其中一环。

从街拍模式、徕卡定制界面到一年一度的影像大赛,小米系统性地将“人文摄影”基因移植到移动端,自 12S Ultra 延续至今的徕卡水印,更成为强化品牌认知的重要标识。

这些举措带来了显著商业回报:12S Ultra 首销月销量突破 120 万台,较前代增长 37%,成为小米首款 600 美元以上价位月销百万机型。

此后一年间,小米在 600-800 美元价位市场份额从 8.3% 跃升至 14.1%,迈出了走向高端的第一步。

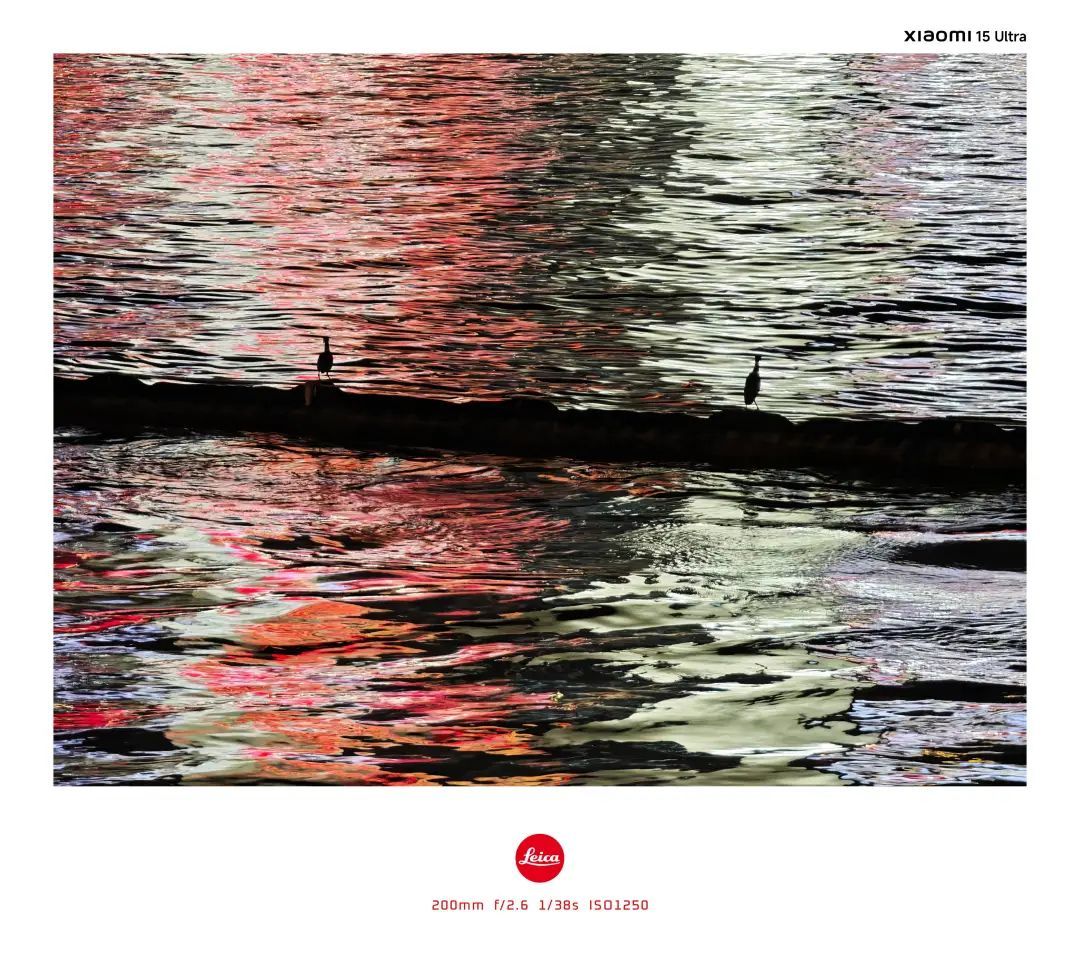

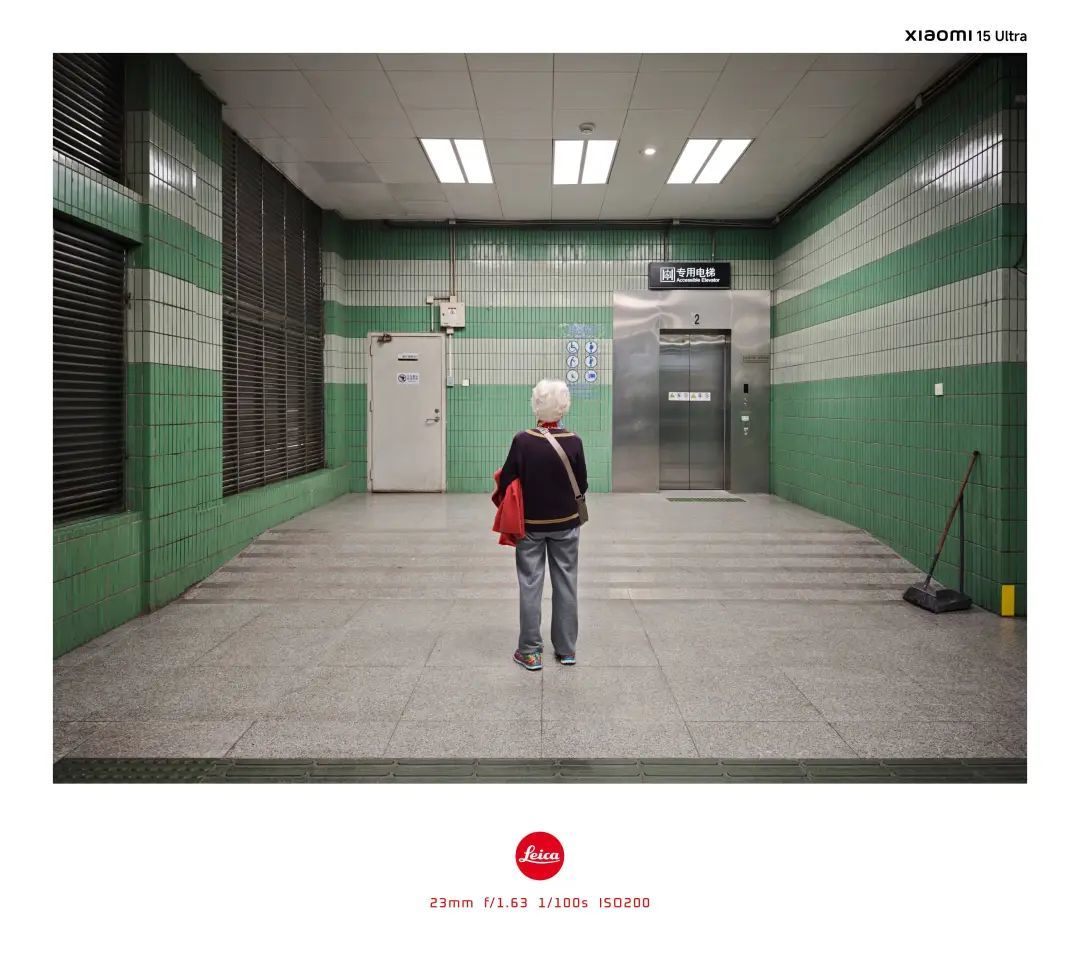

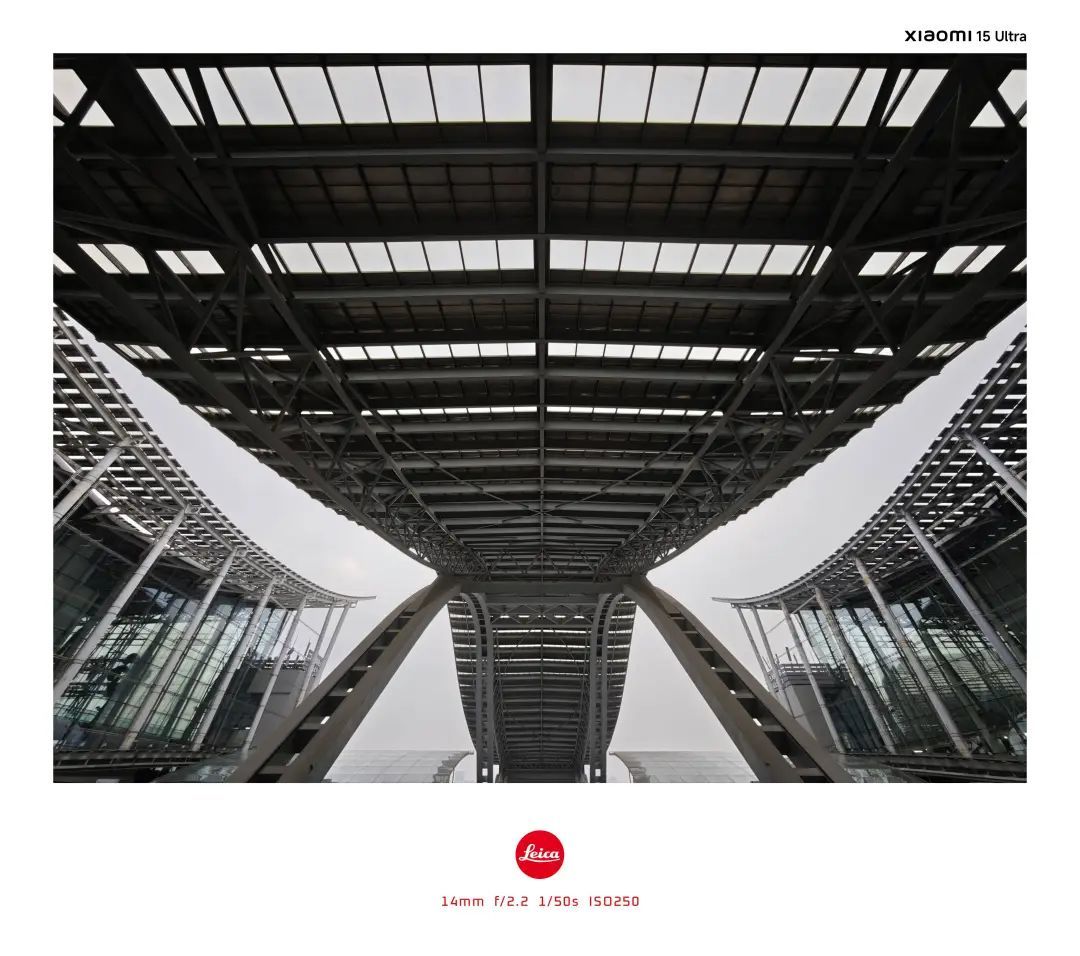

今年早些时候,小米发布了 15 Ultra,打响了 2025 年影像旗舰的第一枪。

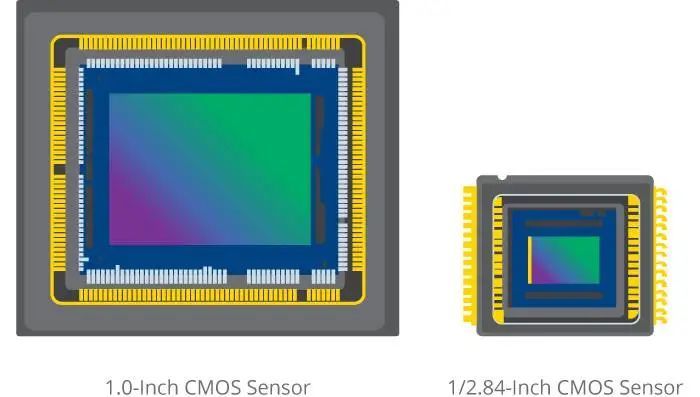

这部手机延续了一英寸大底主摄的配置,在原有影像阵容基础上进一步升级了超长焦镜头的规格,不仅提升了整体影像表现力,也通过影像手柄和与之搭配的街拍模式继续强化人文摄影这一主题,同时,它将关注点回归于光学质感本身,重新强调影像的物理属性与真实观感。

从某种意义上说,小米在影像认知上的建立,也影响了它在影像产品上的宣发思路。虽然同样具备 AI 修图、算法辅助等现代功能,但相比之下,小米显得更执着于那些来自影像历史的文化语境:无论是大师们的影调风格、经典的色彩偏好,还是反复被验证的焦段选择,几乎都能在摄影史中找到它的根系。

而小米真正做的,是用现代技术与工程能力将这些影像宝藏重新激活,并极大地降低了它们的使用门槛——经典不再只是属于少数人的专业语法,而成为每个人轻松按下快门、即时拥有的生活语言。

雷军曾描绘过小米的科技理念:

选择对人类文明有长期价值的技术领域,长期持续投入。

如果将这句有些笼统理念聚焦在影像上,那么影像最本质和朴实的价值,无疑在于记录,镜头里的个体、社会与时代,就是个人的价值、社会的价值与时代的价值。

记录的过程与结果,便是人文。

让用户更好地记录想记录的一切,这是小米在影像竞争上半场的核心命题,也是品牌高端化的关键驱动力。

无论是色彩风格,还是街拍模式,一切,皆为这一目标服务。

OPPO

作为跟随人类首个登上月球的相机品牌,哈苏在进入数码时代后,依然凭借胶片时代的余威和标志性的“自然色彩解决方案”,成为数码中画幅相机的标杆之一。

而 OPPO 与哈苏的合作,也始于色彩。

在 2022 年发布的 Find X5 系列中,OPPO 首次引入哈苏影像系统。尽管受限于手机传感器的物理条件,双方仍然努力对传感器进行色彩校准,在画面中尽可能复现哈苏风格的色彩表现,并将专业相机中的色温控制逻辑搬进手机,让用户在按下快门的瞬间,就能得到更贴近人眼感受的色彩。

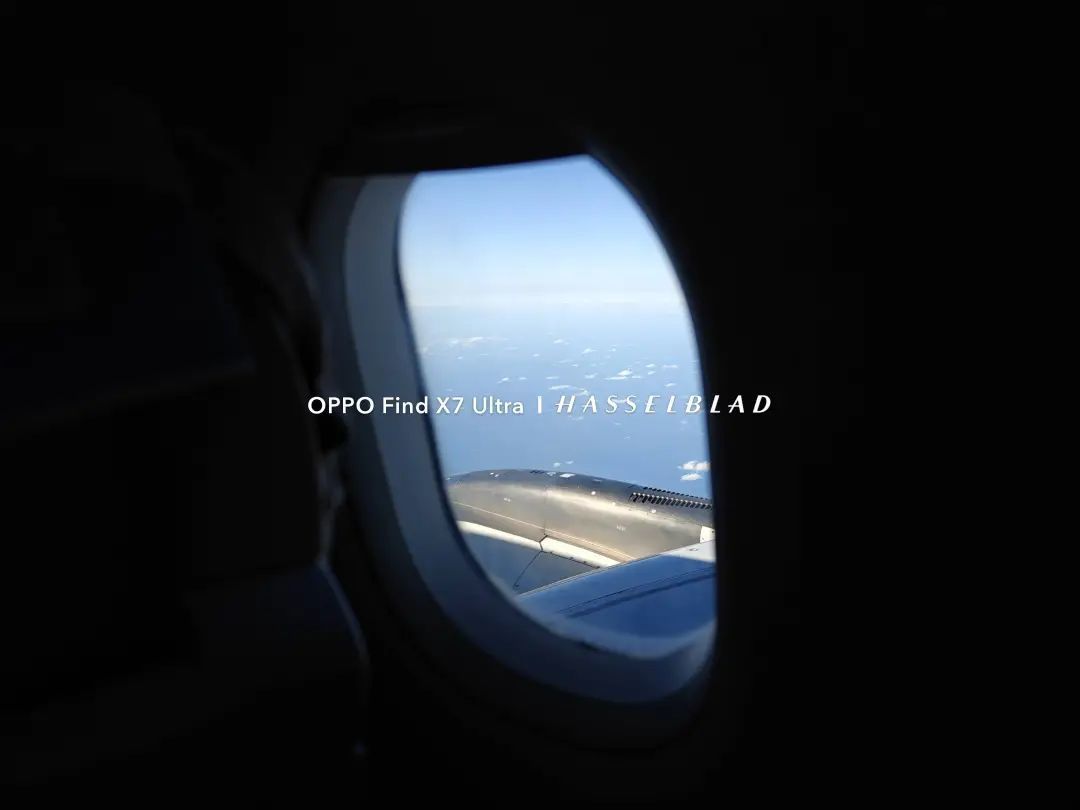

后来,OPPO 又把中画幅相机所独有的那种“自然光学影调”继续引入手机,在 Find X7 Ultra 上首次实现了对“中间调”的重点调校,让照片在风格上更接近中画幅的层次感与细腻度。

Find X7 Ultra 也因此被不少人视为 OPPO 与哈苏合作三年以来的阶段性总结。不管是色彩还原的准确度,还是中间调的过渡质感,又或是大师模式下的多种专业风格选择,都能感受到它在影像表达上的全面进化。

直到今天,凭借“听劝”与不间断地更新,这台手机的影像仍受到好评,是我们编辑部中最抢手的影像手机之一。

在影像领域,OPPO 与哈苏的合作关系似乎更像是志同道合的朋友,而非紧密绑定的伙伴。

在合作的框架中保留自主思考的空间,这种松弛带来了更多可能性,三年的合作已然走向成熟,集大成之作 Find X7 Ultra 问世之后,OPPO 开始试图走出一条属于自己的影像之路。

在这条路径上,OPPO 一边学习,一边思考,最终将自己的影像认知浓缩为一句话:轻松捕捉生活之美。

这句话背后,其实是一个中画幅思维的延续:复杂的计算、色彩还原、镜头调教,全都藏在快门背后,用户只需要做一件事——按下快门,记录当下。

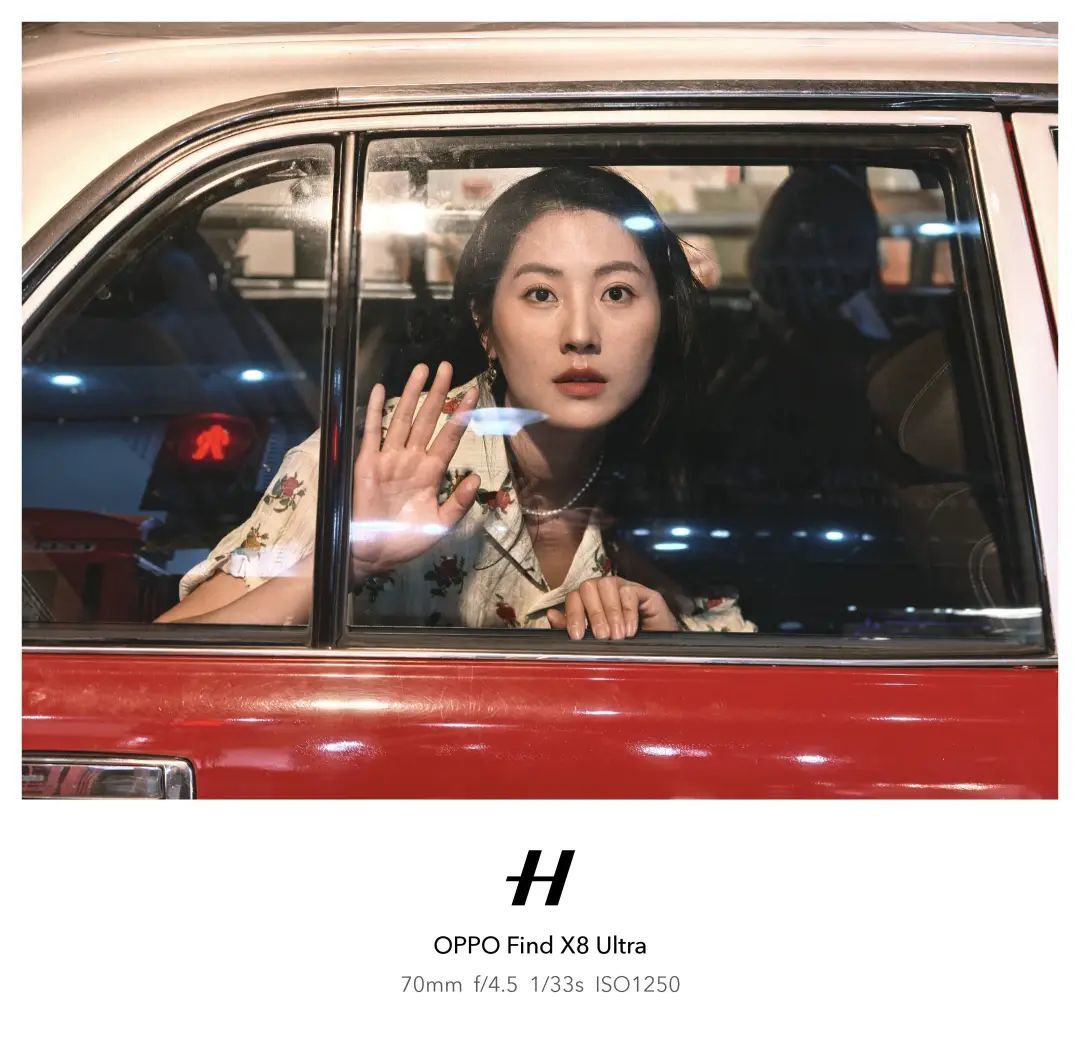

我们看到 OPPO 在 Find X8 上加入了三款胶片模拟滤镜,提供更多元的审美选择;也看到在 Find X8 Ultra 上推出了丹霞原彩镜头,为复杂光源下的夜景人像提供更坚实的基础,将影像认知真正落到了场景与感受之中,而不只是停留在参数与口号里。

从一开始借力哈苏,逐步建立自己的影像认知,再到聚焦人像风格,推出 LOMO 凝光影像品牌——OPPO 的影像探索,已经走上了属于它自己的路。

vivo

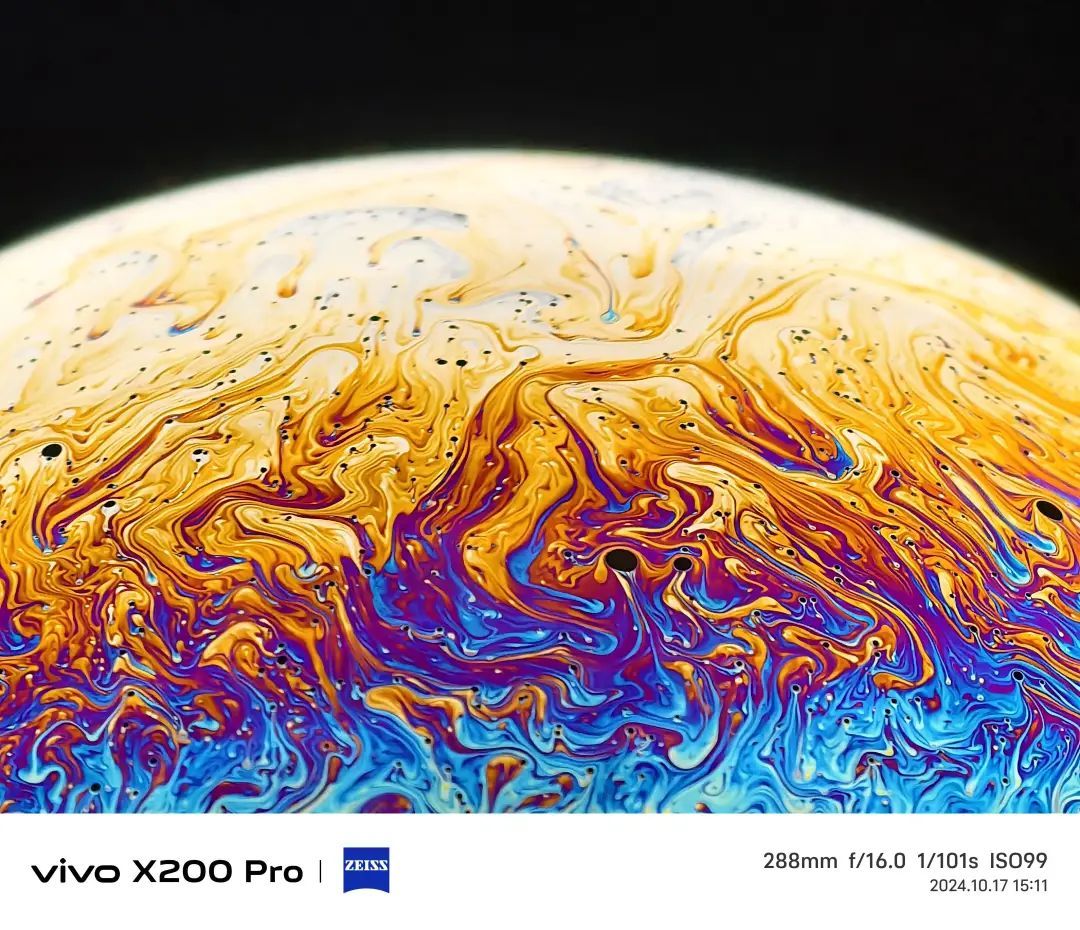

提及漫长摄影史,蔡司是一个无法回避的名字,在胶片时代,它以一家之力为包括康泰时、潘太康、徕卡、哈苏、禄来等相机名厂提供高性能的镜头设计,手握世界三大镀膜之一的 T* 镀膜,还横跨显微镜、望远镜、测绘仪器等领域定义行业标准。

这种跨越百年的技术积淀,为蔡司赋予了“光学教科书”的权威地位。

而 vivo 与蔡司一拍即合,成为国产阵营中唯一与殿堂级光学巨头深度绑定的厂商。

根据爱范儿在去年年底探访 vivo 总部,并与其执行副总裁胡柏山的对话中,vivo 表示了自己对影像的看法:

我们自己所定位的最终目标是取代绝大部分的单反相机的场景,我说的是场景。

也许是因为目的过于明确和具象,与别家借助传统摄影厂商搞色彩、培养文化、建立影像认知的路子不同,vivo 选择了一条更具工程思维与技术导向的路径,直面移动影像的结构性问题。

具体而言,双方的合作成果集中体现在三大维度:

1.

光学技术移植 :将蔡司经典的 Biotar 旋涡虚化、Planar 高分辨率等镜头特性融入手机镜头设计,例如 vivo X 系列首创的蔡司人像模式,就是通过算法模拟蔡司经典镜头的光学特性,赋予手机人像摄影独特的“奶油焦外”质感;

2.

镀膜工艺突破 :搭载蔡司 T* 镀膜技术,显著降低大光比场景下的眩光与紫边问题;

3.

色彩科学体系 :基于蔡司自然色彩科学,建立覆盖从传感器到显示的全链路色彩管理系统,确保从拍摄到输出的色彩一致性,避免过度算法修饰的失真感。

在合作过程中,vivo 巧妙地利用蔡司的光学技术,巧妙地避免了陷入手机硬件堆砌的宣传口径中,转而建立了光学技术、专业成像的影像认知,打造了独特的品牌形象。

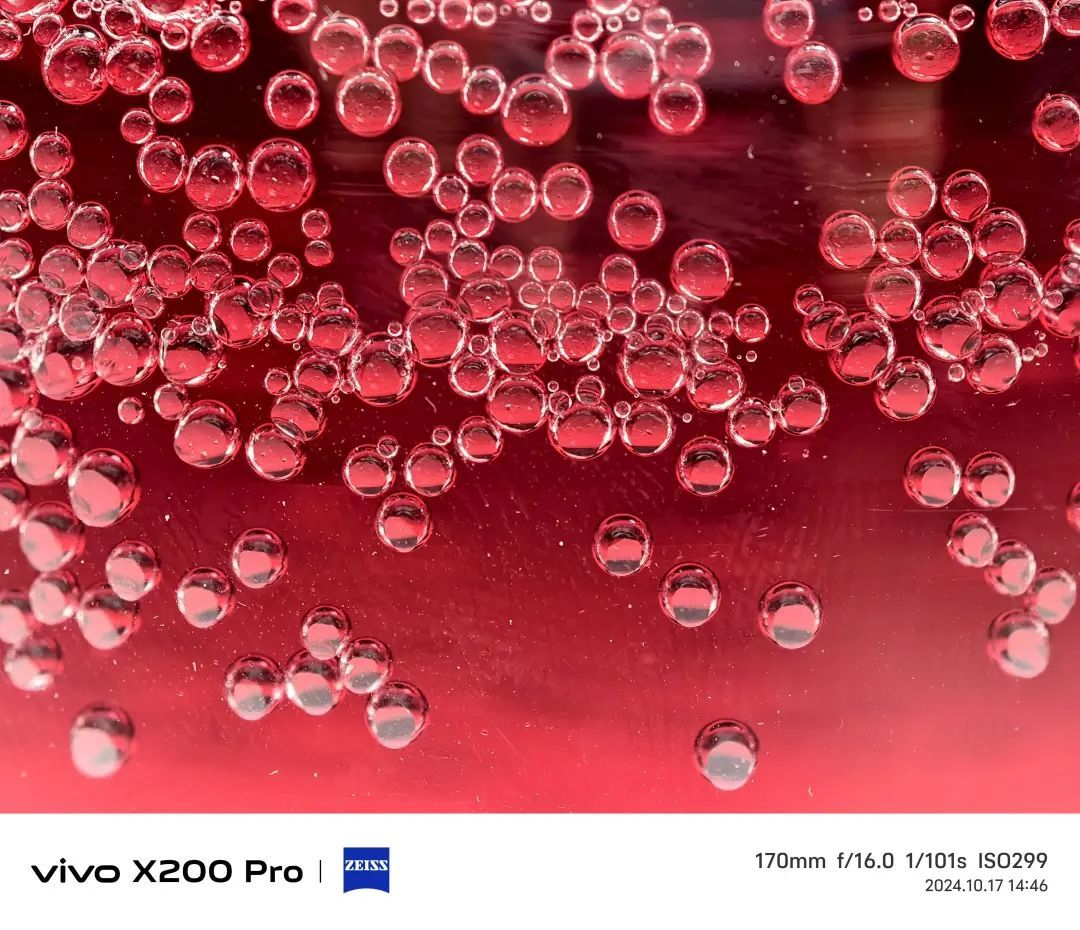

这一轮影像竞争,vivo 的表现不可谓不亮眼,根据 Canalys 的最新报告,随着影像旗舰的持续迭代,2024 年的第二季度,vivo 全球高端手机出货量同比增长 39%。

再加上适当的技术下放,vivo 凭借 4930 万台的出货量及 17% 的市场份额,成功登顶 2024 年中国大陆智能手机全年出货量榜单。

就在昨天,vivo 发布了 X200 Ultra,继续在影像上搞事情。这一次,他们把主摄从常见的 23mm 拉到了 35mm,配合画质更强的超广角与长焦,打造出了一个三颗镜头素质趋于一致的“影像大三元”组合。

在螺蛳壳里做道场,vivo 从光学焦段上做功课,尝试突破移动影像的既有领域,虽然这一步的方向还有待考察,但在逐渐陷入停滞的手机影像中,这样的探索本身已具备一定的积极意义。

从“身边统计学”角度来看,vivo 的成像风格在多个用户群体中展现出较强的接受度,技术理性与大众审美之间,它找到了一个足够稳的位置。

而 vivo 的野心远不止于此。2024 年,双方签署新一轮战略合作协议,将合作领域从手机影像拓展至 AR/VR 光学方案研发。这一布局直指未来移动终端的形态革命:蔡司在自由曲面镜片、空间光学模组等领域的技术储备,或将助力vivo在XR设备的光学显示与交互体验上抢占先机。

华为

如果要为国产智能手机的影像之争划定一个时间节点,我更愿意把起点放在 2016 年,华为 P9 的发布。

这一年,华为 P9 创下了两个“第一”——它是华为首次搭载双摄像头的机型,也是国产手机厂商首次与传统影像品牌深度合作的产品,正式拉开了移动影像进化的序幕。

上市一年时间,华为 P9 拿下 1200 万台全球销量的亮眼佳绩,再加上凭借彩色+黑白双摄方案带来的细腻色彩过渡和明暗影调,配以徕卡对色彩的悉心调教,时至今日,P9 依旧是社交媒体上常被提及的德味代表。

叫好又叫座,是联名合作为国产厂商带来的第一个甜头。

华为的特殊之处不止于此,2022 年,国产智能手机厂商开始全面深入合作时,华为踩下一脚急刹车,毅然决然与徕卡分手,取而代之的是随着 Mate 50 系列一起推出的自有影像品牌 XMAGE。

如果说影像合作是站在影像历史的巨人肩膀上向前眺望,那华为是第一个从肩上走下来,自己做巨人的角色。

影像品牌,是一个全面的东西,但另起炉灶,并不意味着必须独立打造所有工具。

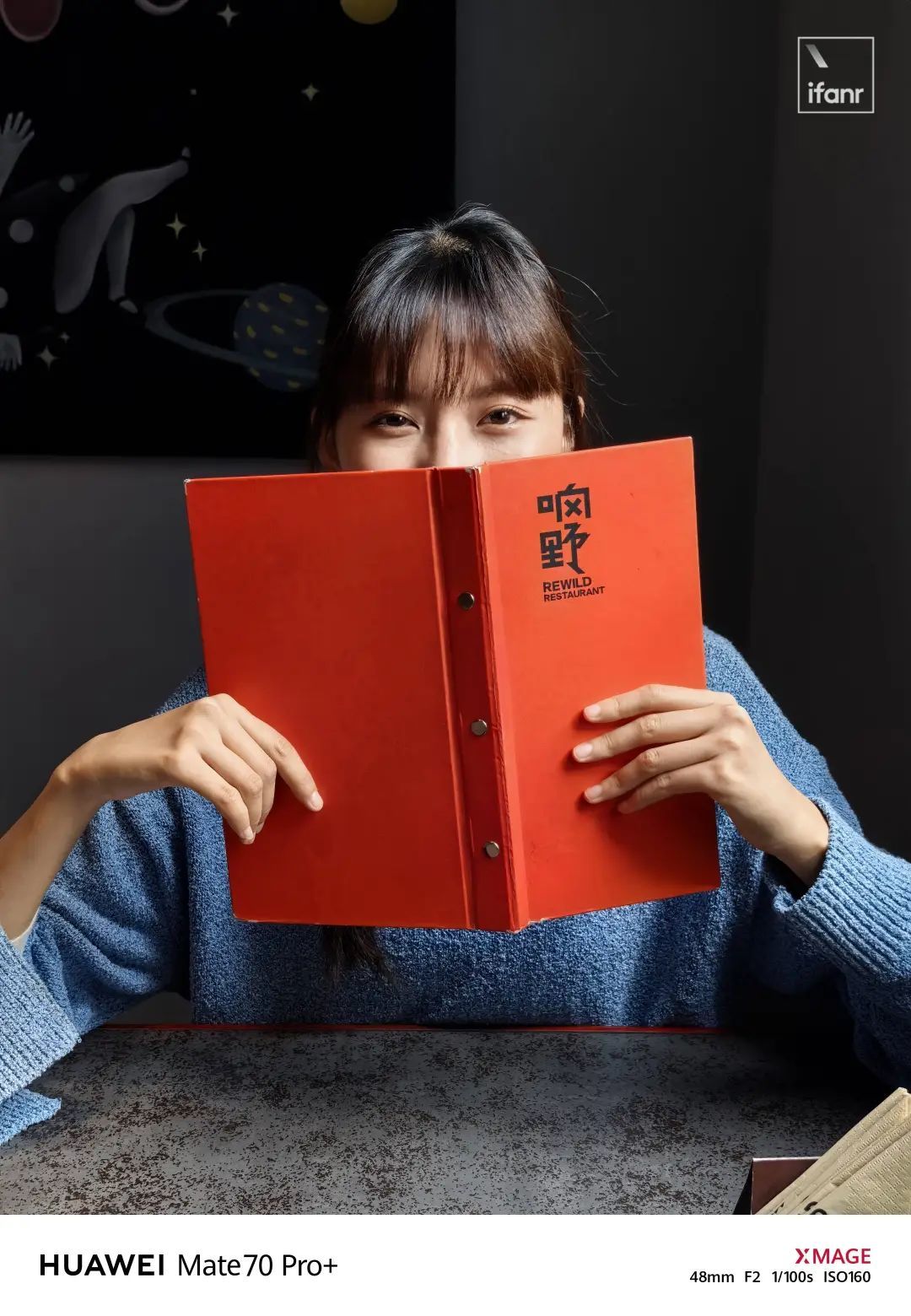

英雄所见略同,与徕卡的“现任”小米一样,华为也用一系列的战略来铸造 XMAGE 影像品牌,从可变光圈、伸缩摄像头,再到去年年底的 Mate 70 Pro 系列上那颗红枫原色影像系统,华为一边探索更多的影像技术,一边靠 XMAGE 影像大赛、用户社群,逐步构建起自己的影像认知体系。

在终点到来之前,胜负尚未盖棺定论,但有一点毋庸置疑——华为,的确是那个敢为人先的探路者。

自 2016 年华为 P9 推出以来,手机影像竞争已历经九年;而从国产智能手机厂商全面与传统影像品牌合作算起,这场竞赛也已走过四年。

哪怕智能手机的发展速度一直在下降,但根据 Counterpoint Research 发布的数据,在全面合作开始以后,2022 年三季度 600 美元以上的智能手机整体份额达到 22.4%,这是连续九个月增长速度超过智能手机市场的整体增长速度。

将影像作为高端产品的立足点,并展开联名合作的战略,得到了市场的反馈。

在移动影像的讨论中,苹果是一个避不开的话题。

如果说国产厂商在上半场的竞争中卷生卷死,那 iPhone 扮演的角色,就是龟兔赛跑中的兔子。

我们先说说它面对风格化的挑战。

iPhone 是一个非常长期主义的厂家,纵观所有主流智能手机厂商,只有它在移动影像的光学时代和计算摄影时代都保持一种稳定的成像风格,也只有它从头到尾没有合作过任何一家传统影像。(原谅我排除三星这个厂商,在中国市场上,它的遗憾退场,实在太早了些)。

这种成像风格,我称之为“白开水”。

使用 iPhone 15 Pro 拍摄

iPhone 一直不追求浓烈色彩或戏剧化对比,而是像一杯透明玻璃杯中的水,还原肉眼所见。这种影像策略背后,是苹果一贯信奉的理念:照片,应该忠实于发生过的现实。

但当对手们纷纷建立起独立的色彩体系、风格模型、审美认知时,苹果终于在 iPhone 16 Pro 上交出了一份答卷:调色盘。

使用 iPhone 16 Pro 拍摄

这个可视化调色盘,简化了传统调色的逻辑管线,将复杂的参数归纳为四个可调维度。

就像自动挡汽车隐藏了机械原理,却让更多人能轻松驾驶一样,苹果将计算摄影的复杂逻辑封装在滑块背后,让用户仅需拖动坐标,便能直观地获得符合个人偏好的影像风格。

技术被隐藏于视觉之后,将审美的选择权交还给摄像头背后的人,这是苹果式的“无为而治”。

理念确实聪明,轻描淡写之间,用一个简单的坐标方块,提供了无数种成像可能性,四两拨千斤,苹果拿手的就是这种设计哲学。

但从另一个角度来看,调色盘甚至不能被称为答案——它更像是把风格化的答题纸还给你,让你自己动笔涂。

苹果一如既往地克制,也一如既往地骄傲:我不选边站,因为我就是标准。

但遗憾的是,正是这种骄傲,让 iPhone 成了那只领先以后就开始呼呼大睡的兔子。

在国产影像旗舰越来越贴身、越来越强势的追赶下,小小的滑块,似乎已经无法有效回应更深层次的影像需求。

这种无为而治,更像是一种不再进攻的姿态,可是逆水行舟,不进则退,iPhone 的静态影像能力,正在一步步失去昔日的优势。

影像旗舰的竞争,从未像今天这样清晰可辨,主观审美与计算摄影的花样百出,依旧无法掩盖物理硬件的客观差距,在这场军备竞赛中,谁领先尚无定论,但谁稍有短板,就很可能失去逐鹿中原的资格。

2025 年,是手机影像的拐点

几年前,各家手机厂商的发布会重点还围绕着“跑个分”,影像部分不过是 DXOMARK 排行榜的宣传专栏;如今,iPhone 在影像硬件上的领先地位已不复存在,国产手机正在成为移动影像,特别是静态影像创新的主导者,影像升级已成发布会的核心议题,占据近一小时篇幅。

不过弹指之间,时代变了。

但喧嚣之下,真正的变革迟迟未至。

合作的热度退去,品牌与风格调校逐步固化,用户的审美阵营初步划定。昔日的影像标杆 iPhone,也逐渐被超越。

一英寸大底、多焦段覆盖、计算摄影加持,画质已比肩卡片机,夜景直出不再稀奇。

看似卷无可卷,技已至巅,行业进入表面的“稳定期”——竞争不再是技术突破,而是划地为营,各守一方审美领地。

这样的平静,往往是风暴前的沉默。

二十世纪初,世界表面风平浪静,但刚步入工业化的列强已在暗中较劲,掰着手指盘算未来的版图。

工业革命席卷全球,有些国家抢先迈出两步,有些则稍显迟缓,但当时世界 90% 的土地已被列强瓜分,走在前列的国家开始质疑现有秩序——经济、资源、市场,是否该重新分配?

那是欧洲民众感到闷热潮湿的一个夏天,萨拉热窝的一声枪响,世界第一次世界大战就此爆发。

太阳底下并无新事,每一次产业秩序的重构,往往都始于表面风平浪静之时,移动影像也不例外。

当审美不再是唯一的差异化手段,风格调校逐步定型,参数堆砌渐趋饱和,影像竞争的上半场已然接近尾声。

所有厂商都在面对一个同样的问题:手机影像的下一枪,会在哪里打响?

我们不妨换个角度来看,大底的代价是厚重的影像模组与受限的 23mm 主摄,计算摄影虽强化影像质量,却难免带来影调不自然的痕迹,多镜头系统的一致性与切换稳定性仍是顽疾……

硬件虽强,却不像想象中那么美满,这仍是一场“补短板”的游戏,不断在妥协中寻找平衡点。

内燃机时代,发动机的动力性能和燃油效率接近物理极限,车企开始面临“再提升 5% 没有实际意义”的问题,于是竞争焦点随之从发动机转向三电系统(电池、电机、电控)与智能驾驶,全面开启电动化与智能化的竞争赛道。

当技术接近物理极限或成本收益失衡时,单点突破的空间被压缩,想要在有限的物理条件下,实现更好的使用体验,竞争的焦点势必转向系统化比拼,影像领域也不例外。

谁能利用好硬件的技术积累,减少移动影像的妥协、谁能在焦段布局、计算摄影优化、色彩风格一致性等方面找到最优解、谁能构建一个足够稳定、无缝衔接的系统性闭环,谁就能突围。

届时,厂商之间的差距,可能会呈指数级拉开。

就像萨拉热窝的那声枪响,其导火索的意义往往只在事后才被赋予,时间的重要节点,总在回望时才清晰可辨。

但我隐隐觉得,我们或许正站在移动影像竞争的关键拐点上。

这个拐点的左侧,是红枫原色、丹霞原彩等对色彩与光线表达的重新定义;右侧,是焦段布局与模组结构的系统性重构,正悄然展开。

这个拐点的背后,是影像竞争上半场的平静落幕,这个拐点的面前,可能是下半场全面对抗的汹涌波涛。

文 | 周奕旨