文|巨潮 小卢鱼

最近一段时间,可能是医药健康板块几年来表现最好的时期。

被极端行情折磨多年的医药基金经理们,终于可以松口气了——特别是葛兰,在大起大落的行情之后,其产品迎来了较大规模的年度级别反弹上涨,管理资金也稳定在了400亿元左右的总规模,这个数字显然仍非常可观。

4月22日,A股、港股两个市场的创新药板块再度大涨。截至收盘,中证港股通医药卫生综合指数上涨6.1%,中证创新药产业指数上涨1.2%。

数据显示,今年开年以来,Wind创新药指数累计涨幅超过20%,港股创新药板块累计涨幅达到50%左右,远超众多板块。

关税战如火如荼的同时,创新药领域内的多家上市公司在财务表现、在研产品方面获得了改善或阶段性的突破。企业市值也随之出现了较大幅度的上涨。

本文是来自《巨潮WAVE》内容团队的深度价值文章,欢迎您多平台关注。

01 无惧关税

“万物皆可关税”的美国现政府,正在启动对药品和半导体进口的“232调查”,此举被广泛视为对处方药征收关税的前奏。

虽然尚不清楚关税最后会以何种形式落地,但对中国创新药的影响却不会太大,这从最近板块的火热股价表现上可以得到印证。

从出口金额来看,虽然美国是我国医药产品出口第一大目的地,但西成药出口占比远比医疗器械低。创新药作为西药类下属的一个分支,暴露在美国关税威胁下的量就更少了。

中国海关数据显示,去年我国对美出口医药产品价值190.5亿美元,其中中药类、西药类、医疗器械分别达8.7亿美元、64.3亿美元、117.6亿美元。西药类的对美出口金额不仅只有医疗器械的一半,更是远远低于家电、3C行业动辄千亿美元的出口量。

而且,我国西药制剂对外贸易的区域集中度并不高,对美出口占16.55%,对丹麦、法国、英国、德国、西班牙等欧洲国家的出口占比超过26%,对亚非拉国家的出口占比超过50%,并不依赖于美国这个所谓的世界第一医药消费市场。

实际上,欧盟才是美国新关税政策最大的潜在受害者。毕竟美国医药行业50%的进口产品来自欧盟,10%的进口产品来自东盟和墨西哥,只有不到5%的进口产品来自中国。

如果“平抑药价+迁回产能”是潜在药品关税的主要博弈目标,那么特朗普政府施压的重点对象,更可能是欧洲医药企业,而不是中国医药企业。中国企业甚至有可能在这个过程中获得更多发展机遇。

从出口方式来看,中国创新药多数采用BD方式出海,即将药物的海外开发权益授权给国外药企,其本质是IP(Intellectual Property)的交易,并不涉及具体药品的制造出口,可以在很大程度上避免受到关税政策的影响。

通过BD出海,国内创新药企与海外MNC(大型跨国药企)可以进行利益共享,充分利用MNC的本地资源与销售网络,而不是在东道国与MNC直接进行市场份额的竞争。

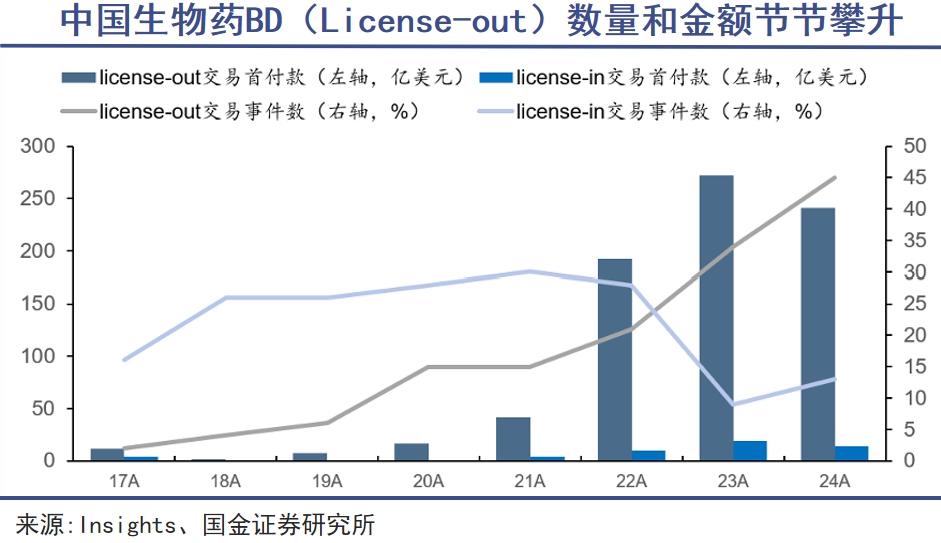

国内创新药企的BD出海浪潮已经出现。Insight、DealForma数据显示,去年国内共达成了79起新药、改良型新药的license out交易,约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自于中国。

而且这种合作是由MNC发起的,中国的生物医药企业只是BD合作中被筛选的一方,是其新药的创新度和质量决定了这些大金额订单的落地。无论关税政策如何,医药行业始终会追求创新,并为创新买单。

回顾2018年首次贸易战,导致仿制药出口利润空间急剧压缩,A股化学制药板块全年大幅下滑。但也就是在那之后的三年时间里,医疗健康概念股成了A股市场上最受追捧的板块,并且成就了以葛兰为代表的、现象级的市场影响力。

当历史的车轮再一次转动,此时此刻,恰如彼时彼刻。

02 业绩反弹

资本市场对医疗健康板块的关注度正在回归,其中一个指标是医药类ETF,尤其是港股医药类ETF近期的涨幅和交易活跃度开始优于大市。

复活节后开盘的第一天,港股创新药ETF盘中涨约4%,创下四连阳,累计涨超6%,最新规模达135.9亿元人民币,近5个交易日合计“吸金”超过2.30亿元人民币。

此类ETF重仓股票一般包含药明生物、百济神州、信达生物等头部创新药企及CXO(医药研发外包)龙头企业。

这些企业的研发投入更多,平均研发费用率超15%,出海能力更强,净利润增速也在国内同行中保持领先,所以成了估值修复最快的一批医药企业。

龙头医疗健康企业汇聚的港股相关指数,反弹也较为明显,恒生创新药指数、恒生医疗保健指数、恒生生物科技指数近3个月的指数涨幅分别为24.91%、18.65%、21%,近1年的指数涨幅分别为44.87%、29.06%、38.47%。

近1个月受市场情绪影响,上述指数均有所下跌,但是跌幅最高不超过4.4%,明显好于恒生指数9.7%的跌幅,再次体现了医疗健康板块的防御属性。

事实上,对于机构投资者、长期属性较强的民间资金来说,医疗健康板块一直是一个“越跌越买”的选项,因为这个板块的中长期投资价值得到了市场公认。

这也是之前葛兰为代表的明星医药基金经理,为何会吸引到如此之多的投资者——即便是遭遇全行业大回撤之后,其管理规模仍然可以稳定在400亿元。

此前那些备受争议的医疗健康主题主观权益投资基金,产品净值也没有一跌到底,而是在逐步修复:

中欧医疗创新A,近3个月涨幅20.2%,近6个月涨幅20.9%,近1年涨幅22.2%;

易方达医药生物A,近3个月涨幅15.4%,近半年涨幅4.1%,近1年涨幅13.7%;

建信健康医疗行业A,近3个月涨幅12.1%,近半年涨幅12.7%,近1年涨幅9.5%;

嘉实医疗保健,近3个月涨幅10.4%,近半年涨幅11.6%,近1年涨幅7.9%;

工银医药健康A,近3个月涨幅17.1%,近半年涨幅14.9%,近1年涨幅10.8%。

在这种涨幅下,即便是当年泡沫期最高点买入的基民,只要中途有过补仓拉低成本的操作,如今也已经有很多机会解套了。

不管持有体验如何,投资者应该要意识到,医疗健康板块的估值修复切实在发生,配置价值也随之提升。

葛兰在中欧医疗创新的一季报中就表示,将继续在创新药械及其产业链、OTC、消费医疗等领域进行重点配置。展望二季度,她仍旧看好创新药持续突破、消费医疗复苏与产业链关键环节国产替代等方向。

业内基金经理判断,众多A股、H股的创新药企业或将在今年步入产品放量期,在历经多年的艰苦研发之后,中国创新药企业终于有机会迎来报表端收入的爆发式增长,凭借行业景气度出圈。

03 创新价值

导致上一轮板块估值泡沫破灭的重要原因之一,就是对医疗健康行业企业的营收利润的担忧。

自2020年起,药品和高值耗材集采政策全面推行,仿制药和医疗器械价格大幅下跌,龙头企业核心产品价格降幅超70%、利润同比下滑30%之类的消息比比皆是,政策对企业利润空间的压缩直接引发了市场的悲观情绪。

但如果说投资医疗健康行业,就是为了赚取如奢侈品一般的暴利,这显然是有违于民生需求和社会责任,也是不利于行业长期发展的。

目前医保谈判规则已经趋于稳定,集采降价幅度收窄,对那些有拳头产品的医药公司来说算得上是利空出尽。

而且2025年政府工作报告首次提出“健全药品价格形成机制,制定创新药目录”,明确支持创新药发展,丙类目录试点落地将覆盖未被医保纳入的高价值创新药(如ADC、双抗等),直接推动商业化放量。

真正有创新能力的药企、有显著疗效的药品,大可以在商业保险、私立医院、国际MNC构建的竞争框架下,接受市场的检验。

葛兰长期坚持投资的重仓股之一恒瑞医药,就是其中的典型案例。2024年实现营业收入279.85亿元,同比增长22.63%,归母净利润63.37亿元,同比增长47.28%。

其中在中国获批上市的17款新分子实体药物(1类创新药)、4款其他创新药(2类新药),贡献了138.92亿元的销售收入,实现了同比30.60%的增长。

恒瑞医药还将具有自主知识产权的GLP-1类创新药HRS-7535、HRS9531、HRS-4729在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利有偿许可给美国Kailera Therapeutics公司。

无论是创新转型,还是海外BD,似恒瑞医药这样的龙头企业已经开始兑现自己的研发投入收益,并努力向市场讲好自己的第二成长曲线故事。

恒瑞医药股价表现(自2020年6月至今)

整体上看,医疗健康是人类社会刚需中的刚需,是一个天花板足够高的行业,无论是创新药还是仿制药、西药还是中药,都有其适合的人群,有其适用的场景。

例如人口老龄化趋势下,慢性病管理(如糖尿病、心血管疾病)、康复护理(如骨科、康复器械)等细分领域需求持续扩张。

中高收入的年轻群体,则是对医美、植牙、眼科矫正(如ICL晶体植入)等自费医疗项目的消费意愿越来越强、支付能力越来越高。

世界前沿的技术也总是能与医疗健康行业结合起来,AI辅助药物研发、智能诊疗、数字化健康管理等技术都在提升着这个行业的资金使用效率,并催生出远程诊疗这样的千亿级新兴市场。

像中欧医疗健康这样最具代表性的行业资管产品,其上限也远不该止于此,熬过艰难的时期,葛兰们也终于又可以支棱起来了。只是这一次,所有的市场参与者们也会对大健康行业的商业价值和社会属性,产生更加清醒理智的认识。