51假期封关前,小米连两天大涨,市值重回1.38万亿,接近之前的1.5万亿市值高点。

对应未来的业绩,小米到底还有多少空间?

笔者从去年第四季开始对知识星球的会员同学强力推荐小米,该票也是笔者的重仓股,看好小米的理由在之前文章与知识星球有详细说明,有兴趣的可以扫下列二维码去知识星球看看。

小米在3月19创下59港元的波段新高之后开始下跌。

先是3月24号小米宣布通过先旧后新方式配售股份,募集53亿美元的融资,25号小米在港股大跌6.3%,同创下718亿港元的天量成交额。

3月29号SU7三个女孩的烧车事件成了轩然大波,再跌加上中美关税大战,A股以及港股大跌,4月7号股价来到36.05港元的波段新低。

短短十多个交易日,股价从59急杀到36,接近40%的急跌。在这段明显超跌的阶段,笔者的知识星球一直向会员传递超跌可以低接的信息,大家可以前往知识星球查看历史文章与评论。

今年农历春节也就是2月后,国内许多财经大V或聊股票的媒体号开始疯狂聊小米,大部分还是后知后觉的事后诸葛,去年底笔者知识星球就已经强推小米,主要是在25左右的价格开始推荐。

当然很多先知先觉的人在去年10多快的时候已经建仓,但笔者认为每个人赚自己认知的钱即可,我更看重的是确定性,去年中小米SU7很成功,股价从10左右的低点开始上涨,但风险还是很大,没办法因为一款车初期的成功就去建仓,确定性不够高。

笔者在2024年底观察了两个季度,su7交付量以及市场评价确定后,再加上第二款SUV车型YU7开始曝光之后,大约在25块的价格开始推荐,笔者自己也是一路的增持小米股票,再加上2025年春节后deepseek代表的东升西降,目前笔者仓位几乎全部在港股。

笔者在3月底,小米53亿美元的融资之后写文章直言,必然会影响股价,但小米今年夯实的业绩基础同样是有支撑,明后年的高增长也是非常明确,个人认为只要利空反应过后,小米出现低点都是可以进入的,并不会出现上一次2021年高点融资之后,股价多年一路下滑的情况,上次2021年融资后的股价下滑与低迷的业绩表现是完全挂钩的,没有其他。

所以融资并不改变未来小米长期向好的业绩趋势,长期股价自然不会受影响,后续的烧车与中美关税大战属于突发利空,这往往是超跌的阶段。

2025年2月份SU7 Ultra技惊四座,完美的定价让笔者对下半年的YU7有很大的期望,因为空间更大相对舒适的SUV,YU7的Ultra版也能带来劲爆的外型,作为SUV车款的YU7 Ultra必然更适合家用,不局限于年轻族群,类似保时捷卡宴改装版,甚至是YU7模仿的对象法拉利Purosangue,这类车的目标人群是30岁以上跨度可以延伸到60岁人群。

比如下图的保时捷卡宴mansory改装,可以商务也能个型。

保时捷卡宴外观属年轻化,同时又足够豪华,30岁以上的高消费者均是目标,所以下半年SUV车款 YU7的推出,将彻底改写只有年轻人才会买小米的看法。

外型成功且空间更大的SUV车型再加上Ultra的高端化,许多中年大叔会去把小米汽车纳入考量,小米汽车的购买人群会因为成功的外型有更大的延伸。

总结一下,SU7普通款必然是销售主力,Ultra的定价即便销量注定不高,但绝不是花瓶,目前上市两个月已经交付3千多辆,今年必然可以完成上市前1万的销售目标,1.5万以上超预期基本是明确的。

在Ultra发布时,雷军同时成立服务赛车爱好者的CLUB,让我们看到他采取海外性能品牌的发展模式,深耕中国车企从未涉足,独一无二的赛车与改装领域,这有助于小米汽车的品牌口碑与形象。未来采用同样一套动力与底盘总成的旅行版或者双门版也能有效提高毛利。

从目前SU7的布局看来无疑是成功的。

承上启下的关键产品YU7

未来三年小米是否有机会挑战2万甚至3万亿的市值的可能,关键点就是下半年即将推出的YU7,而YU7为何如此重要?

首先,SU7目前的成功有可能只是个例,我们无法单凭一款车型成功就断定小米造车成功。

一个成功的车企必然需要几款成功产品甚至长期经过市场检验,如全球新能源汽车龙头特斯拉有4款车型,S以及X两款高端撑场面,3跟Y两款中端冲销量,面向全球销售,其中全球最畅销的电车Model Y从上市以来就长期霸榜绝大多数国家新能源的销冠车型。

小米走的是特斯拉路线,车型少而精,不是走比亚迪的性价比取胜,超多车型抢市占的路线,少而精的路线就说明每一款产品的竞争力必须强大,不然车型少没有其他选择那是自找死路,所以刚刚踏入汽车领域的小米,必须在第二款车成功之后,才能站稳脚跟。

如果YU7产品竞争力不行,那未来小米汽车将难有大发展,单凭目前一款成功的SU7,小米最多只能称为一家合格车企,称不上是成功的车企。

想反,如果这款产品的竞争力十足,根据特斯拉或者目前车企同级别轿车与SUV的销量对比,SUV车型销量高于轿车2到3倍是常态,小米的SUV车型YU7的销量也自然会高于SU7。

目前SU7月交付超过2.5万辆,受限于产能,交付周期在40周也就是10个月以上,如果SUV车型的YU7上市,在高峰期月交付超过4万甚至5万辆自然是可能的,当然这个交付量还是取决于产能,小米第二座新工厂的产能可能很难支持YU7月超4万以上的交付量,根据目前的交付现况,我们也很容易测算未来甚至明年小米汽车的销量。

小米是以世界车来打造SU7以及YU7,他们并非依照国人大爱的沙发彩电来设计汽车,而是先专注在性能与底盘这些看不见的机械层面,而这正是全球所有汽车市场第一看重的要素,从这点能看出来小米的眼光是全世界而非仅仅是国内市场。

如果未来的小米汽车,在性能与底盘等机械环节获得消费者肯定,后续再发挥我们中国车企擅长的沙发大彩电,多功能影音娱乐等强项,我认为小米汽车有很大的机会征服全世界消费者。

比如特斯拉底盘硬,悬挂好,FSD智驾水平高,但内饰简陋,舒适感差,但不妨碍他热销全世界,我认为小米汽车不错的底子已打造完成,将来可以背靠中国强大的新能源汽车供应链,做出比特斯拉更全面的产品,给出一台比model Y更哇赛的世界车。

这里附带一提,笔者认识的外国朋友对SU7都是赞不绝口,当然主要是外形,毕竟他们都没开过。

还有一次在上海的五星酒店前停了一辆SU7,过往的所有外国朋友‘全部’清注意我说的是‘全部’都拿起手机一顿猛拍,有的甚至站在SU7前跟车一起入镜,这是我在酒店门口抽烟的观察结果,内心一阵自豪,我们中国的产品终于让老外也低下高傲的头颅。

他们拍SU7我拍他们

小米三万亿估值?

小米三万亿估值到底可能不可能,第一个关卡也是最重要的产品,那就是承上启下的YU7,这款车必须成功才有后续的可能,这款车成功了,后面还有更高单价的大型SUV、冲刺销量的小型平价车款、家用多人的MPV等等车型。

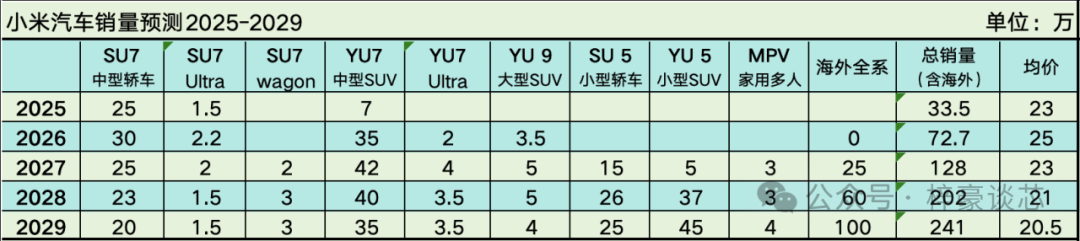

如果下半年推出的YU7成功,我们可以完全相信小米与雷总后续也可以造出高质量的汽车,如此一来,未来就充满无限可能,2025年35万辆,2026年70万辆,2027年破百万辆压根不是梦想,而是具有非常高可能性的基本操作而已。

目前小米市值1.37万亿,而2025全年市值高点就取决于下半年YU7的销售情况,由于第二工厂下半年才投产,产能爬坡后今年估计也出不了太多,即便满产满销没悬念,所以决定小米今年市值高点的是YU7的订单量而非销售量。

如果6/7月份YU7上市大定在20万以上,那两万亿市值的小米则是大概率,再往后如果年底的YU7真实交付量能冲上单月4万辆,那市值必然还有往上的空间,即便数字没有到达笔者预测值,也没理由差太多,毕竟明确度太高了。

如果YU7的订单量消化还是得超30周以上,那基本可以明确二期工厂开出30万辆新产能在2026年将持续爆满,在努力加班的情况下,两座工厂有可能全年超75万辆,在2026年创造1800亿+的营收。

所以只要确定今年下半年YU7的大定数量以及订单销化周期,就能清楚小米是否有冲击2万亿市值的可能,也就是说股价来到77港币以上,笔者认为这并没有很高的难度。

当然资本市场瞬息万变,YU7如果竞争力不足,自然是有扑街的可能,如果真的不如预期,我们可以预测一下今年的低点。

2025年小米的利润挑战400亿有不小的概率,更重点是2026年还是业绩与利润继续大幅度上升态势,笔者预计2026年利润在600亿左右,未来业绩大幅度向上,PE自然是可以高点,35倍的PE作为重要支撑,也就是1.4万亿的市值对应55港币左右,当然这个支撑价位,你也可以认为35倍太高,这依照你的认知去挑整PE即可。

今年上半年小米将有眼花撩乱的重要产品发布,除了2/27冲击高端的两个Ultra以外,万众瞩目的MR眼镜好像最近没啥声音了,原本4月份要推出的自研芯片因为3月底的安徽火烧车延期,笔者在四月初原本受邀的内部专家线下沟通会,当时酒店都订好了临时取消,可见火烧车事件完全打乱了小米上半年的节奏。

不过该来的还是会来,国产最先进的的3/4nm小米自研芯片,发布会肯定不远了,必然也会在万众瞩目的6月份YU7发布会之前,这些产品的连续发布也将给小米的股价带来非常正面的激励,可以说全程无尿点。

有业绩以及利润的支撑,并在一系列的重磅产品陆续发布的操作下,未来小米要跌破50也就是,1.2万亿市值,笔者认为微乎其微,除非有不可预期的重大利空,比如汽车出现重大瑕疵造成严重的伤亡的不可预测事故。

从已发布的SU7来看,质量先不说多好,至少是合格且颇受好评,小米造车工厂的能力可以获得“基本”的肯定这点是没问题的。

买小米就是赌下半年YU7是否能继续大卖,至于是否能大卖那就端看个人眼光了,每个人的眼光肯定是不一样,但还是得回归客观,从现有已发生的事实来分析未来,并找出判断投资策略的核心关键点在哪。

去年第四季开始,小米股价从10多块大涨到年初的50多港币,可谓是一路狂奔,没有太大的歇息,这一路上涨导致因汽车大卖看好小米的人大部分没有上车,而是一直在等回调,一路踏空。

也有持有小米多年,从30多高点跌落10快以下,三年多的时间在10出头徘徊的苦苦守候,如果从低点建仓,目前已最高享受了5倍以上的回报。

又有如笔者一般,10多块的小米反而不敢碰,因为不确定他的造车是否成功,等SU7大卖,明确了品质在水准之上,且评估未来YU7也将具备高度竞争力,在一切都明朗之后从25左右才开始逐步建仓,并坚定不移的持有,因为这笔帐实在太明确又太好算了,哪有不坚定或者犹豫不决的理由。

小米从2024年下半年开始这一路的上涨,突破30之后,开始有人陆续下车,其中有苦守十多块寒窑多年的,涨到30已经热泪盈眶,因为他们心里已经习惯小米就应该十多块,突破40后,很多以看不明白涨太多为由开始下车,直到冲破50,半路20/30上车的,也是涨得太高,落袋为安。

4月初从高点跌破40来到36,又是一堆人恐慌出逃,反观笔者在知识星球一直强调超跌可以买进,我自己也在超跌当天37.5左右补了不少仓位。

笔者在小米的操盘买卖点位

每个人上下车必然都有其考量,没必要事后诸葛,但很多人是习惯以前长期10多块的价格,却不知道以今年的业绩来计算,小米1.2万亿的市值也就是50块价格可能是最低价,因为今年坚实的业绩已经放在那,足以支撑起小米的万亿市值。

2025年小米1.2万亿市值的强大支撑是建立在手机业务恢复增长,SU7大获成功的基础上,如还要上到两万亿就必须是后续的YU7大卖,还有个前提是这一年所有小米汽车的质量没有出现大问题,这也是风险,更是投资者必须严密关注的,毕竟汽车行业非常注重口碑。

YU7就是小米今年市值能否继续上涨的最重要关键,没有其他。

我们可以把YU7能否成功当成一个赌局,根据现在可获取的讯息,由你来判断这款车成功以及失败比例那个高?

还有就是如果该车成功后,有可能面向全球销售的市值上涨空间有多大,反之失败的话下跌空间有多少,有没有其他业绩拖底或支撑?

假如上涨能赚7块,下跌会亏3块,而上涨与下跌的机率各一半也就是50比50,你可以根据现在所得到的事实,再用你自认为客观的理解把这些数字调整一遍。

我个人理解是,以目前价格来看,上涨空间颇大能赚8块,下跌有支撑可能亏2块,而目前态势来看,上涨概率65%,下跌机率35%,如此十年难得一遇的好盘口,笔者必然是下重注。

当然这只是我个人的理解,仅供你判断参考,不做任何建议。

上图的小米汽车销量属于乐观预测,以可预见的下半年SUV车型继续热卖为基础所做的预测。

预计2026年完成百万台的“累计销量”,2027年单年销售量可以突破百万,如果海外布局成功,也可能在2028或者2029年挑战单年200万台的与特斯拉争夺全球第一纯电车企。当然如果你看法不同,也可以用你的认知去做一个悲观的出货预估。

在2023年至2027年,连续五年大量购置工厂提升产能之后,2028年将有足够产能往海外销售,这是国内市场销量达天花板之后的一个重要销售增长来源。

未来的SU5/YU5两款平价小型车,目前我们还未有任何消息,变数较大。这部分我们将根据未来获得的资料来逐步更新以及完善预测。

整体而言,小米汽车的强势,短期影响以国内为主,对国内传统合资品牌以及所有新能源车企都将造成影响,因为蛋糕是固定的,如果出现一家全新的百万级大型车企,势必瓜分了原本市场参与者的份额,小米汽车的出现将加速国产新能源汽车的淘汰与整合,这两年国内新能源汽车市场将有一番较大的整并潮。

长期来说小米影响最大的应该是特斯拉,小米以中国强大电车制造优势以及庞大市场为基础,走向全世界,而特斯拉从美国出发,深耕全球市场,引领汽车科技走向,两强终将有对决。

从上市以来,特斯拉没有出现过同级别对手,对手全部都是传统油车品牌,只有在中国受到国内新能源品牌的竞争,但有不妨碍特斯拉model Y依然是国内纯电EV单一车型销量冠军,比亚迪虽然有更多的销量但是以混动DM为主力,纯EV还是落后model Y,比亚迪虽然销量巨大,但本质上还是一家传统车企的思路。

所以不论全球或者新能源发达的中国,特斯拉都是一骑绝尘,至今他没有同级别的竞争对手,一个都没有。

看新能源汽车产业,我们不应该只拘泥于中国市场,必须放眼全球,小米的崛起长期影响最大的必然是特斯拉,这将是中美争夺未来新能源汽车甚至是AI,自动驾驶与机器人的高地,小米与特斯拉是中美两军对垒的前哨战甚至是终极之战。

有人会说怎没有鸿蒙,其实鸿蒙目前只能在国内市场,外销将会有制裁的重重阻碍,加上鸿蒙的每一个界的开发能看出只以中国市场为主,缺乏世界观的设计,外观确实不是老外的菜,所以即便鸿蒙在国内有多好,综观目前市面上所有产品,笔者认为,从全方位的产品设计与客户画像来看,只有小米可以在全球市场与特斯拉一战,没有第二家

小米的基本盘

即便汽车业务可能大获成功,我们大概估算能支持小米来到两万亿的市值,也就是股价来到80港币,长期要想达到三万亿(120港币)或者更高市值的目标,那就必须回归小米的基本盘,手机与IoT业务。

目前小米手机业务,iot业务,互联网业务全部都呈现积极向上态势。

新产品如即将推出的MR眼镜,虽然推迟但必然还是今年的重磅产品。

噱头十足的小米机器人短期两年肯定不会有啥贡献,但却是小米未来在汽车业务碰到天花板之后,估值还能否不断上涨的关键。

机器人产品现在主要看研发投入,发布的产品表现是否足够惊艳,先不用管销量,销量不然是差的,如果发布的产品获得好评,市场对未来机器人产品的期待度越高,赋予的PE也将越高,而机器人将是小米在汽车之后的最重要产品之一。

端侧AI是小米在汽车以外最重要的题材,重要度甚至一点都不逊于汽车。

由于小米有汽车,有手机,MR眼镜,平板等移动产品,又有智能家居的全环节家用电器,覆盖了日常生活的交通,家居,工作,生活,交流,娱乐等所有场景,从产品线看来,小米是目前全球能在端侧AI全环节覆盖的唯一企业。

大家要注意的是,笔者说的全球唯一全覆盖,并非说他是全球最好,不论汽车,手机,眼镜,智能家居小米都不是全世界最高品质,但是这给小米指明了一条罗马大道,要做生态的全覆盖小米确实具备了全世界独一无二的基础条件,综观全球所有科技企业,没有一家具备如此的先发优势。

小米每一项产品虽然不是最好但也都在水准之上,所以把这个‘水准之上’变成最好,是小米的当务之急,例如苹果在手机上的高品质,华为在通讯领域的高技术,丰田汽车的高可靠。

拥有全环节的产品,小到耳机,路由器,大到中央空调及汽车,这些完全不一样的产品导致生产线多而庞杂,想要全部都能做好,复杂程度可想而知,至今为止还没有如此多产品且还能做好的公司出现,从来没有。

小米的模式是以千千万万的供应链伙伴为制造核心,自己不在制造上分心,而是全力投入设计与打磨产品,这个模式被雷军演绎的完美无瑕,但这样的模式很难与高大上扯上关系,比如看到奔驰我们想到的是豪华,看到小米我们第一反应是高性价比,这是小米模式所决定的。

小米模式与苹果一样,自己设计产品交给EMS代工生产,自己就是设计与打磨产品,但苹果的产品,不论手感或者质量都要高出小米一大截,这是为何?

主要原因还是定位问题,苹果几十年积累塑造了品牌地位,让他可以最大化的提高产品售价,也就是产品高端化,高端化就必须在供应链上舍得花钱,每一个环节都使用高端材料与零件,而走向价比的小米,很难去在供应链上都使用最好的材料,主要是因为品牌力的局限,终端还卖不起价格。

虽然小米也有高端的电子产品,比如Ultra系列手机,但不论质感或者手感确实跟苹果有差距,这差距现在正以肉眼可见的速度缩小,但一切都需要时间的积累。

所以我们很期待,雷军可以在供应链上继续下功夫,打造更高的品质更好的质感,这也是今年2月27号双Ultra发布会迈向高端之路的核心。

苹果软硬件皆优秀的生态塑造了全球无数的追随者,并引领潮流走向,我们希望小米有遭一日也能像苹果一样,而且与苹果只有高端市场不同,小米还有高性价比的中低端市场,这一块是苹果不具备的,当然高端与低端综观全球还没有一家可以同时兼顾的。

小米如何提高品牌力,冲击高端,笔者以为最关键的核心就是设计。

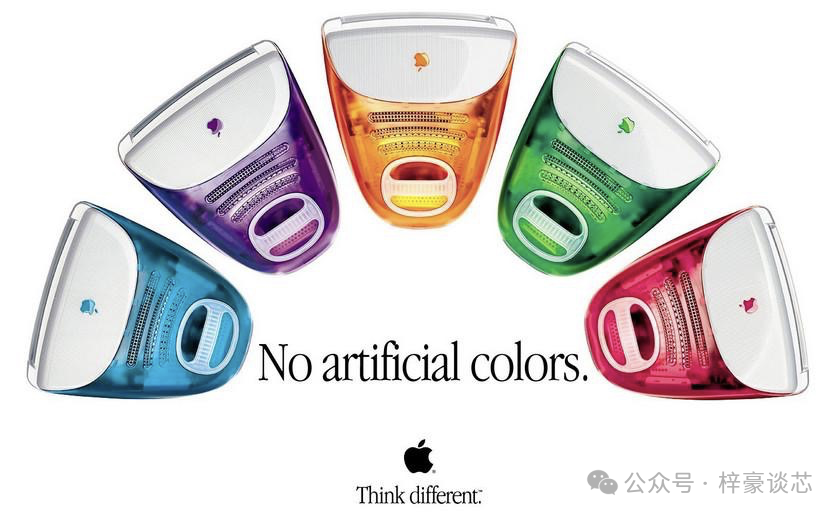

有个鲜明的例子,90年代苹果在乔布斯离开之后接近破产边缘,乔布斯1997回归苹果后,在1998推出令全球惊艳的iMac,虽然还是延续麦金塔令人绝望的OS作业系统,但出色的外型让全世界消费者趋之若鹜,没错就是为了好看买的他,不管他有多难用,只要桌上有台iMac你就是全宇宙最亮的仔,当时笔者也被这款产品深深的震撼,亲身经历,唯独就是刚刚毕业囊中羞涩买不起。

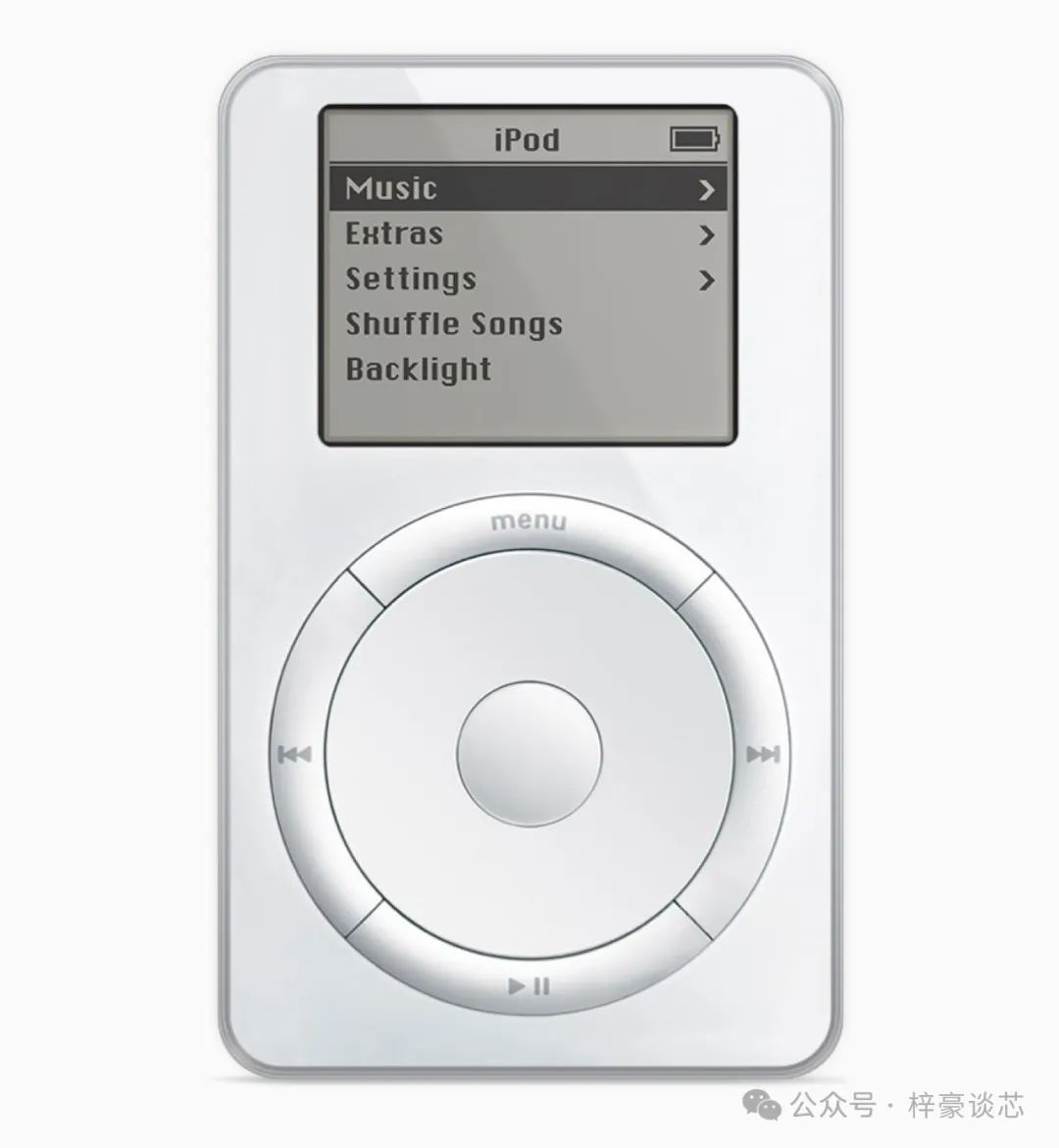

颜值即正义,iMac真的挽救了苹果于水火,同时引领了潮流,塑造了逼格,这是笔者记忆犹新且亲身经历的一段历史,紧接着是2001年的iPod,极简的白色表面,配上非传统按键的圆形大环操作界面,那种简单又有质感的设计,再一次引领潮流,打动了当时的全世界的万千消费者,至此奠定了苹果今日的地位。

iMac单凭一个好的外型设计,就拯救了真要破产的苹果,后续一个又一个惊艳的外型设计加上颠覆性的操作界面,iPod的圆环,iPhone惊世骇俗的取消物理按键,仅凭一个home键争开起智能手机的狂潮。

笔者想表达的是,综观IT产品发展历史,外型设计是多么重要,他决定了一款产品的成功与否甚至决定一个品牌的生死,小米未来要走向如苹果那般的高端品牌,外观设计花在大的投入代价都是值得的,比如SU7的成功又再一次的证明,外观设计具有定生死的关键作用。

有好的外观拉高品牌定位,消费者愿意花更多钱购买,制造商可以用更好的材料与组件,达到更高的品质,如此良性循环,造就品牌的高端化。

好的外观设计也得有高品质的制造工艺,这是相辅相成的,笔者并非认为制造品质不重要,而是制造有非常专业的代工厂,代工厂的品控是世界顶级,所以一切只取决于你的产品定位,取决于你这款产品能卖多少钱,以及能掏多少钱买什么级别的材料给供应链去生产。

苹果利用中国供应链在富士康也能做出世界顶级的产品,自然小米也可以,其中区别就是你用多少钱买材料,高档材料自然高价,低档材料自然便宜,这取决于你终端产品是否能卖得起高价钱,而终端产品卖得起高价钱的第一要素就是设计,制造品质以及品控只要舍得花钱,中国供应链分分钟能办到,所以这不是核心关键。

目前小米的所有产品整体来说都是水准之上,但也经常被吐槽质量问题,平心而论,我认为小米模式以及产品定位,目前这水平基本就是做到做好了,毕竟走性价比的产品定位在那,要往高端还是有点困难,这需要时间以及不断有惊艳的好产品推出,才能积累出好口碑,SU7是一个非常好开头,对小米的品牌形象确实有很不错的提升。

从汽车开始,小米也开始自建工厂,自己掌握制造品质,不再依赖供应链,这是好的开头,但自己制造与给代工厂不同,需要真心在制造环节好好下功夫,积累更好的经验,这是与小米目前完全不同的模式。

未来还有机器人等重要的产品,小米必须把质量控制掌控在自己手里,并提升制造能力,往高端进发才能成为可能。

笔者认为小米在制造上只要投入汽车跟机器人即可,没有必要大部分产品自己做,在电子组装代工方面,谁也做不过富士康或者立讯这类全球顶级的EMS,家电组装方面有国内庞大的供应链支持,压跟没必要自己去做,手机跟家电这两个领域就是把设计与产品打磨好即可。

汽车产业中的生产制造与自动驾驶跟未来的人形机器人具有高相似性,我们把汽车比喻为可移动四轮载人机器人就能理解,尤其是特斯拉这类一开始就注重视觉计算与模型的车厂,发展人形机器人简直是天作之合。

刚才我们对比了小米与苹果的业务,而小米不只是对标苹果,还会循特斯拉的模式,在汽车,自动驾驶,公共交通,人形机器人上重点发展,在产业发展上小米与特斯拉同样是高度重叠。

虽然对AI以及视觉算法的投入,小米目前远不如特斯拉,但小米也有其优势,那就是他的手机、MR眼镜等移动设备以及智能家居的全环节布局,是特斯拉所不具备的。

这里我们得说一下人形机器人的重要性,我们刚才说了小米有全环节的AI端侧产品,智能家居各种白家电是苹果或者特斯拉这类竞争对手欠缺的,但智能家居的概念,在十年前的IoT物联网时代就已经出现,这压根不到AI的范畴,比如事先打开窗帘,打开空调等,都只是开与关功能设定,十年前就有的东西有啥好炒的,骗小白咩?

一切关键就是人形机器人,机器人是所有智能家电与人的关键连结点,比如智能电饭煲,你可以在远程控制开始煮饭,但你必须先把米洗好,放好水才可以,但有了人形机器人就不同了,甚至简单的微波加热食物,他可以从冰箱拿出送到微波炉,加热好送至餐桌,吃完还能收拾,使用洗碗机,能把所有智能家电全部连结起的才是AI时代的智能家居,而非简单的远程开与关,不然就只是十年前的IoT。

虽然笔者所谓由人形机器人引领的AI时代智能家居还有很长时间才能到来,但我必须跟大家说明未来人形机器人的重要性,人形机器人有巨大的体量更是打造全环节AI生态的重中之重,小米有很好的基础,如果能有成功的人形机器人产品,别说在中国市场,在全球市场都会有巨大的空间。

小米的产品众多,我们从它比较成功产品线来看,小米几乎是全球最齐备的硬件产品公司,比苹果跟三星多了汽车跟家电,比特斯拉多了手机与家电,与国内的最大竞争对手相比,小米多了自己的汽车品牌以及可以采购全球最顶尖的消费级芯片,比如手机芯片,汽车芯片,iot芯片,而小米国内最大竞争对手将有段很长的时间被限制在落后的7nm,与小米可以采购全球最先进2nm芯片将出现不小的代差。

利用可以采购全球最先进芯片的优势,小米将在国内市场很好的提高市占率,以智能手机为例,在AI之前,手机芯片性能是冗余的,也就是说7nm芯片优化之后也具备不错的体验,3nm与7nm芯片的效果差不多。

但进入AI时代,也就是从2025年今年开始,手机作为端侧算力重要来源,自然是吃算力,这时候7nm与最先进的3nm甚至2nm相比将非常吃力,产品体验将会是有感的,这是笔者看好小米在国内市场的一个非常非常重要的原因。

半导体芯片制造是笔者专精且擅长的领域,与国内竞争对手在技术上的推演,我将另外写一篇来说明,简单来说,一个利用全球芯片供应链,一个全力发展自主供应链,用这两条腿来走路,将给中国的科技发展带来更大的发展空间,不能偏废更不能把路越走越窄,国家层面的战略必须是尽一切可能的多方考量与平衡,不能是赌博式的孤柱一掷。

小米的缺失

小米现在的弱点是软件层面,他的大模型很一般,算力也没有像特斯拉或字节早早重兵布局,这一块小米明显落后,不过这些可以先接入deepseek这类第三方公司,再慢慢发展自己的模型与算力,从硬件再到软件,整体来说小米软件领域不会有硬件那么出色,不像特斯拉已经在软件的自动驾驶与视觉计算累积大量技术。

未来科技行业估值的高低,是取决于软件实力而非硬件,硬件只能作为基础,当然小米现在还不担心这个,背靠我们中国完善且强大的制造业基础,现阶段目标是先把汽车做好,把未来AI相关的硬件如机器人产品做好,3万亿甚至4万亿的市值一点都不在话下,硬件决定未来三到五年小米市值的天花板。

更长的时间跨度,确实就得看软件了,所以软件目前就得开始发力并作为长期发展的重点。

小米硬件起家的基因,让笔者认为软件可能一直都不会太出色,当然这不会太出色并非是差,而是与小米硬件相比与顶级竞争对手相比。

但笔者还是期望看到小米在AI算力与算法模型上的更大投入,未来在硬件产品挖掘到一定程度后,软件可以给硬件带来质的飞跃,成为全世界唯一的全环节系统级生态大厂,以全球的星辰大海为征服目标,真正令人骄傲的中国企业。

小米的业绩预估

2024年小米营收3659亿,同比大涨35%,利润272亿,同比大涨42%。

其中2024年手机业务营收1917亿,IoT智能家居1041亿,互联网341亿,汽车328亿(13.68万辆)。

2025年,笔者预计手机业务营收为2150亿,IoT来到1250亿,互联网400亿,汽车888亿,2025年小米集团总营收在4800亿左右,同比继续大涨30%+,利润400亿,YoY45%+,这些明确度极高的业绩数据,就是小米今年股价的支撑底气与面对突发利空的坚实支撑。

2026年小米的手机与IoT业务还是继续看好,主要没有看坏的理由,手机业务2400亿,IoT智能家居2400亿,互联网500亿,汽车1800-2000亿,全年总营收6500亿,YoY35%+。

面对今年与未来数年都是业绩大涨的小米,PE应该给多少,见仁见智,笔者认为今年高点2万亿市值没有太大悬念。

目前从已知到条件,笔者只能看到2-2.5万亿,是否还能往上攻坚,那就得看未来小米在AI大模型以及端侧产品的发布,还有机器人产品亮相后是否足够惊艳,最后是大型SUV车型YU9以及后续车款的发布,这些目前都还看不到。

无论如何还是希望小米乘胜追击,未来发布一款又一款让人兴奋的好产品,如此难得的先机,千万要把握好这波的天时地利与人和。