2025年5月10日,中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦正式启动,美国财长贝森特作为美方牵头人与中方展开对话。中美会谈引发全球关注,更尤其吸引东南亚的目光。在中美博弈加剧的背景下,东南亚作为产业转移和经贸合作重点区域,其不确定性更加凸显。越南更是积极参与对美关税谈判,在三日前(5月7日)作为首批谈判国宣布“开局良好”,取得了“积极的初步结果”。而近日爆发的印巴冲突可能进一步推动东南亚在产业链中的“避险”角色,进一步分化区域经济整合。

本文回顾了战后东南亚的发展之路。在不同的国际政治格局下,东南亚曾分别通过雁行模式和增加值贸易参与国际经贸循环。随着地缘政治重新回归,东南亚的贸易模式正进入第三种贸易形态,越南、马来西亚同时承接中美产业转移,但面临战略站队风险。美越关系的升级,关键在于美国承诺将帮助越南发展半导体产业及稀土产业,这关系到中美竞争的核心领域。此外,马来西亚凭借成熟的电子制造业和物流优势,正在成为中美半导体竞争的最大获益者之一。

作者指出,面对东南亚贸易模式和结构的变化,中国凭借超大规模的市场,拥有很大的调整空间,只要坚持开放包容的自由贸易政策,仍能极大地延缓乃至避免东亚地区经贸关系的分离和“脱钩”。但不可忽视的是,美国正在大力扶持东南亚经济体中条件较好的国家,试图从高低两个方向替代中国在东亚生产链中的地位。

本文来自微信公众号:文化纵横 (ID:whzh_21bcr),原载《文化纵横》2024年第4期,原题为《大国博弈变迁中的东南亚发展模式》,作者:钟飞腾,编辑:韩书敏、陈蕊,题图来自:视觉中国(2024年9月,拜登在纽约会见越南国家主席苏林)

在中美博弈加剧的背景下,东南亚的重要性更加凸显。与21世纪初相比,如今的东南亚(东盟)在世界舞台上已是耀眼的存在。按照购买力平价(PPP)计算,东盟作为一个整体是世界第五大经济体,仅次于中国、美国、欧盟、印度,占世界经济的比重从2001年的5.0%增长至2023年的6.4%。21世纪以来东南亚经济增长也引人注目,世界经济增速年均增速约为3.0%,东南亚国家年均为5.0%,中南半岛国家则接近7.0%。

在贸易领域,东盟国家同样是一支重要力量,占世界货物出口的份额从2001年的6.2%增长至2023年的7.6%,几乎相当于整个非洲和拉丁美洲的出口额。经济之外,诸大国都竞相和东盟交好,不仅均承认东盟“中心地位”,而且在诸多地区经贸协议中均考虑到东南亚国家的参与。尤其引人注目的是,东盟国家既参加了中国推动形成的“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP),也有不少成员国参加了美国领导的排他性的“印太经济框架”(IPEF)。

中美地缘政治和地缘经济的竞争日益强化,大国竞争对经贸议题的影响日益扩大,那么处于大国之间的东南亚的发展空间到底是缩小了还是扩大了?对中国而言,在面对美国施压和围堵时,如何进一步夯实中国—东南亚关系,以及东南亚能否作为战略重心?这些问题不仅具有现实意义,也有很强的理论性。认识在地缘竞争加剧背景下的东南亚发展,不仅需要关注两面下注、选边站等安全领域的突出现象,更要认识经济分工秩序的变化对政治关系的影响。

以购买力平价计算的人均GDP衡量,亚洲的整体发展水平在很长一段时间都要低于拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区。20世纪50年代,阿根廷的人均GDP约为美国的50%,东南欧和加勒比海地区人均GDP接近美国的30%;1950年,亚洲的人均GDP则不足美国的8%,东亚经济体的人均GDP约为美国的7%,其中中国、印度、日本分别占美国的4.7%、6.5%和20.1%。

东亚崛起改变了这一局面。发展较早和较快的是日本、亚洲“四小龙”以及东南亚的若干国家和地区。东亚各国的发展有先后,但基本都在逐渐发展的轨道上,这是东亚绝大多数国家和地区共有的一个特征。到20世纪80年代初,日本、韩国和中国香港的人均GDP分别达到了美国的72.2%、22.1%和56.5%,新加坡、马来西亚和泰国人均GDP分别达到了美国的48.8%、19.7%和13.7%。

到中国加入世界贸易组织(WTO)那一年,新加坡的发展水平达到美国的80%,韩国的占比上升至52.6%,泰国达到了22.8%,中国也跃升至13.2%,而印度仍不足7%。这一渐进式变化过程既符合人们对不同区域的认识,也吸引了学术界的关注,在各类研究东亚发展动力的早期学说中,最有影响力的是日本学者提出的雁行模式。

雁行模式理论的主要思想是小岛清和其老师赤松要在20世纪40年代形成的,立足的区域是二战时期日本殖民帝国的范围,包括中国台湾、东北地区以及朝鲜半岛等。二战时期日本企图建立所谓的“大东亚共荣圈”,推动形成不同于英美的新地区秩序,日本经济学家也参与其中。二战结束后,日本经济学界的这类声音一度销声匿迹。在欧洲一体化取得进展后,亚洲国家的区域合作被重新提上议事日程。日本学者在战前形成的这些理论积淀,成为20世纪60年代日本思考和部署亚洲区域合作的理论基础。

雁行模式的核心有三点。一是产业间由低到高的发展序列,从劳动密集型的纺织业到资本密集型和技术密集型产业;二是发展水平高的国家,将本国已经过时的产业转移到发展水平较低的国家;三是发展是渐进、逐次推进的,处于发展水平第二等级的国家进一步发展后,会将它从第一等级国家承接的产业转移给第三等级的国家。

因而,雁行模式在某个地区范围内构筑了一个“产业×国家”的动态分工模式。与此相对应,这一阶段的东亚国际贸易格局以典型的南北贸易格局为主,欠发达国家出口自然资源产品和劳动密集型制造业产品,而日本则出口各种资本密集型和人力资本密集型制造业产品。

到了20世纪90年代中期,有两个突出的现象使人们质疑雁行模式的有效性。一是随着电子产业在东亚各国普遍发展,雁行模式所倡导的逐次推进的产业更替失效了。二是日本在和美国的贸易竞争中失利,不再能够维持一个相对封闭的地区生产网络。与发达国家一样,东亚地区同样存在着广泛的产业内贸易,这一贸易模式不同于基于产业间贸易的雁行模式。

在中国加入WTO之后,东亚地区的产业内贸易更加普遍和广泛了,日本学者仍站在总结这些现象的学术前沿。小岛清仍在继续扩展雁行模式,并强调该理论在理解产业追赶方面仍有解释力。小泽辉智在《亚洲崛起》一书中系统地论述了亚洲国家群体性发展的现象,并称之为“美国主导的增长集群”。

小泽分析和研究的基本单位不再是以往的民族国家,而是一个区域。对经济学来说,这是一个大转变;但对国际关系学科而言,从国家转向区域并不罕见。他的新贡献主要在于,彻底承认美国(而非雁行模式理论所认为的日本)作为领头雁的地位,将权力因素重新引入东亚地区产业转移的研究中。到了20世纪后期,随着信息技术的飞速发展,产业内分工有了迅猛的进展。一旦牵涉到信息技术的发展,就不能绕开美国及其信息技术背后的政治经济动因。

美国权势地位主导下的增加值贸易与东南亚发展

在美国权力优势地位下,对信息时代的产业内贸易进行研究,就得出了新的理论性认识。一是很多国家拥抱开放,通过减税、签署双边投资协议和自由贸易协定等加入国际市场。二是美国权势地位突出,虽然美国国内有一些反对全球化的声音,但总体上仍主张全球化。

在这种思潮的影响下,学术界集中力量研究20世纪90年代以来国际贸易迅猛增长的动力和原因,描绘了“垂直专业化贸易”的进展。进入21世纪后,学者们通过严格的实证分析后发现,20世纪70年代至90年代初的贸易增长中,有30%其实是产业内贸易,这意味着此时越来越多的国家开始聚焦于商品生产的某一个特定阶段,而不是生产整个商品。

20世纪90年代以来,产业内贸易进一步发展,以垂直专业化为主要特征的增加值贸易大量增长,逐渐形成了全球价值链贸易体系。按照世界银行的权威说法,2008年国际金融危机爆发前,全球价值链贸易占全球贸易额的50%以上,此后虽有所停滞,但并未下降。

这一进程也极大影响了东南亚的发展路径和贸易模式。20世纪90年代初以来,加入全球价值链的东亚发展中国家也开始出口制造业产品,特别是机械产品。区域内各国的贸易模式越来越相似,行业内贸易(IIT)变得越来越重要。自此,东亚地区的国际贸易格局迅速从雁行模式下的产业间贸易转向产业内贸易。

国际贸易长期形成的分工是发达国家出口制成品、发展中国家出口原材料,当发展中国家中比较穷的国家也开始出口制成品的时候,就需要新的贸易理论去解释。冷战结束后,美、欧、日的学者不约而同地转向研究垂直专业化,极大地丰富了我们对东南亚发展的认识,由此诞生了立足于产业内贸易和增加值贸易的第二代发展模型。

为什么东亚稳定地建立了国际生产/分销网络,而其他发展中地区,如拉丁美洲(除了墨西哥)却几乎没有取得成功?为什么东亚的生产/分销网络比美墨关系或西欧—中东欧走廊更复杂?这背后实际上反映了东亚国家发展战略的重大调整。

上世纪80年代世界经济中的大事件是美日贸易摩擦。在面临美国的竞争压力时,日本将东南亚作为应对的主要依托之一,借助所谓“第二次分拆”,将劳动密集型生产阶段外包给邻近的低工资的东南亚国家,这种离岸外包也被认为是日本在欧美市场获得比较优势的一个来源。

在日本跨国公司的影响下,东南亚各国的发展也很迅速。尤其引人注目的是,东南亚也像曾经的日本一样,在电气和通用机械领域的出口方面获得成功,其占全球的份额超过了东南亚经济总量占全球的比重。

在2008年国际金融危机前夕,全球生产已经从成熟的工业经济体明显转向发展中国家,尤其是东亚。机械和运输设备,特别是信息和通信技术(ICT)产品、电气产品在东亚国家出口结构转变中发挥了关键作用,中国的地位上升更是日益显著。

亚洲在世界机械及运输设备贸易中所占的份额,由1995年的14.5%上升至2007年的42.4%,其中,用于出口的产品占增量的五分之四以上。到2007年,全球信息和通信技术出口总额的58%以上来自亚洲,仅中国就占23%。在电子产品方面,中国的世界市场份额从上世纪90年代中期的3.1%上升到20.6%。此外,除新加坡外,东盟国家的世界市场份额增长速度均快于区域平均水平。

中国崛起与东南亚发展的第三阶段

进入新世纪后,东南亚参与国际贸易的主要形式仍然是价值链贸易,通过提升在某个生产环节上的专业化水平,扩大市场份额,扩展参与全球价值链的深度和广度。但是,中国经济崛起不仅改变了东南亚的贸易网络关系,也显著增强了地缘政治对地区内价值链演变的影响。

早在2010年经济总量超过日本之前,中国就已经成为东亚生产网络的中心。这意味着中国与东南亚之间形成了紧密的经贸联系,东南亚地区的发展必然会深受中国对外经贸关系的影响,特别是2018年中美贸易摩擦的影响。

如今,东盟各国的贸易发展可以简要概括为三种不同的模式。第一种是发展水平较高的新加坡、马来西亚和泰国,出口占GDP的比重数倍于世界平均水平,但均已过高峰值。其中,新加坡的峰值超出200%,出现在2008年金融危机时期;马来西亚的峰值为120%,出现在1997年东亚金融危机时期;泰国的峰值接近70%,并且是一个平缓的峰值,持续时间较长,横跨东亚金融危机和国际金融危机。

第二种是中南半岛国家,如柬埔寨、老挝和越南,截至目前出口占GDP的比重仍在上升。特别是越南,出口占比受到2008年国际金融危机冲击后短期下调,但在2014年即超过危机前水平,并于2022年上升至90%。

第三种是处于两者之间的菲律宾和印度尼西亚,出口占比已过峰值,但低于世界平均水平。菲律宾是一个典型的工业化发展不成熟,甚至过早去工业化的国家。印度尼西亚是东南亚最大的经济体,经济总量约占东盟的四成,但目前仍是一个资源出口型的经济体。

在东南亚经济体中,通过参加价值链贸易提升发展水平最为典型的是越南。越南于2007年1月加入WTO后,便快速地融入地区生产网络。在东南亚国家中,越南出口中的外国增加值上升最快。如图1所示,2008年国际金融危机后,除越南(以及程度较弱的缅甸)之外,东南亚其他经济体出口中的外国增加值部分都有所下降。

2007年,越南出口中外国增加值的比重首次超过40%,2016年超过45%,居东南亚首位。居第二位的新加坡,这一比重从2014年的47%下降至2016年的41%。与越南、新加坡相比,东南亚其他经济体的这一比重在2018年后均下跌。2022年,越南这一比重超过了48%,达到了东南亚国家前所未有的水平,主要原因在于越南从中美贸易摩擦中获益最多。

在中国—东盟贸易中,中越贸易额占比从2017年的23.5%上升至2023年25.2%,中越贸易额甚至超过中德贸易额。与此同时,越南在美国的贸易伙伴中的地位已经从五年前的第17位上升到目前第7位。按照美国的统计,2023年越南是美国第三大货物贸易赤字来源国,高达1040亿美元。2022年,美国对越南的直接投资高达35亿美元,同比上升27%。

增加值贸易范式最为典型的两个行业是电器机械和通用机械贸易,越南在这两个行业的表现十分出色。在东盟国家中,新加坡、泰国、马来西亚长期是通用机械贸易的前三大经济体。2008年国际金融危机之后,泰国和马来西亚在东盟中的占比开始下降。新加坡的占比在此之前已经下降,转向了所谓的知识经济,注重品牌、营销等环节。

占比一直持续上升的是越南。2020年,越南在东盟通用机械贸易中的占比开始超过马来西亚,位居东盟第三位。在电器机械领域,越南的占比于2017年首次超过马来西亚,位居东南亚第二位,仅次于新加坡。越南在这两个领域的快速上升,也反映出东亚机械产品的贸易国地位的变化。

越南的电器机械贸易伙伴主要是中国,但通用机械的贸易伙伴主要是日本。传统上,日本是本区域内生产链的中心,地区经贸关系受日本对外经济关系的影响较大。新世纪以来,区域生产链的中心逐渐转到中国后,中国对外经济关系的变化对东南亚产业布局的影响也随之上升。

2018年中美贸易摩擦发生之后,地缘竞争对区域生产链产生了重要影响。地缘政治竞争本身跟价值链没有直接的联系,但地缘政治的影响是广泛的。二十多年前,全球化处于鼎盛阶段,几乎所有国家都拥抱全球化,致力于在更大范围从事贸易,以改善本国整体的福利,而较少关心贸易收益的国家间分配问题。一旦牵涉到地缘政治竞争,贸易收益的国家间分配就显得很重要,它甚至改变了美国对参与国际贸易的态度。

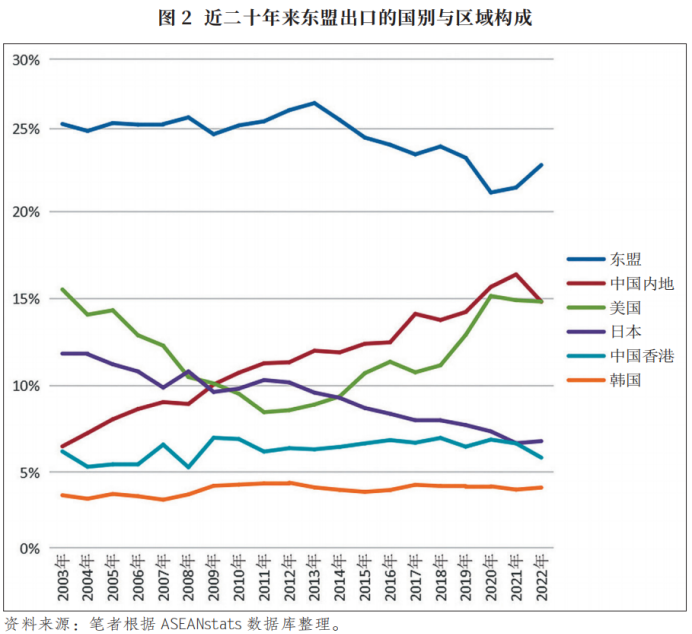

迄今(注:文章写于2024年)为止,美国拜登政府仍在执行特朗普政府对华加征的关税政策,已影响到东盟国家参与区域生产链的方式。如图2所示,就东盟参与国际贸易而言,与21世纪初、2008年国际金融危机后两个阶段相比,2018年以来东盟的贸易伙伴发生了如下一些重要变化。

其一,对东盟以外地区的出口依赖有所上升,在前两个阶段不到75%,2022年上升至77.1%。这一变化令人吃惊。一般认为,区域内贸易的比重上升是地区自主性增强的标志。显然,东盟共同体建设未能为自己提供更大的内部市场。

其二,中日位置发生互换是过去二十年来东盟外部贸易伙伴的最大变化。自21世纪初到2022年,东盟对日本的出口依赖从11.8%下降至6.8%,对华出口依赖则从6.5%上升至14.8%。需要注意的是,与21世纪第二个十年初期相比,如今东盟对中、日、韩的整体出口依赖度维持不变,仍是25%左右。

其三,二十年来东盟对美出口依赖度呈现先下降后上升的U形轨迹。需要引起重视的是,过去十年东盟出口市场的最大变化是,美国市场在东盟出口中的占比从8.5%上升至14.8%,甚至比中国的占比还多0.01个百分点!其中,2018~2020年间,美国市场占东盟出口的比重从11.2%暴增至15.7%,由此可见中美贸易摩擦的巨大影响。目前,中美是东盟最大的两个贸易伙伴,两强竞争的态势日益明显。

2023年11月中美达成“旧金山愿景”以来,两国关系虽有缓和,但各方均认为中美关系是一项长期博弈。大国之间的战略竞争对供应链的影响将是长期的,因而受到各方的重视。但从目前的实证分析看,对这种影响的范围和程度似未达成共识。以2022年中美贸易总量的数据来看,中美没有“脱钩”。但从结构上看,受关税影响较小的产品,主要是玩具、视频游戏机、智能手机、笔记本电脑和电脑显示器等。

中美对抗中的供应链“脱钩”给企业的跨国产业布局带来了严重的不确定性。虽然东亚大部分机械产品的生产网络仍在积极发展,部门层面的贸易统计数据也未显示出大规模供应链“脱钩”的明显迹象,但是深入到国际贸易分项数据层面看,产业链已有明显的调整,这种变化主要是由于“脱钩”政策所致,特别是美国的实体清单管制措施。虽然“脱钩”前景究竟会演变到何种程度还不得而知,但在美国压力下,日本、韩国等美国在东亚的盟友也将配合美国的管制措施,减少对本区域的投入。

在地缘政治重新回归的情况下,东南亚贸易模式一定会发生非常大的变化,但究竟将如何演化,现在还未能窥其全貌。东南亚地区的经贸发展正进入一个新阶段,需要结合第一代和第二代贸易模式,构建第三代解释模式。

在中美博弈加剧的背景下,像越南这样的东南亚国家是获益的,但是越南也越来越担心被迫选边站。2023年9月,美国总统拜登访问越南后,美越关系升级为全面战略伙伴关系。这一定位是越南外交中的最高等级,此前只与中国、印度、俄罗斯和韩国建立了这一性质的双边关系。

澳大利亚议会发布的报告认为,随着美越关系升级,本地区的其他国家也正加快升级与越南的双边关系,特别是日本,它与越南的战略伙伴关系实际上已是有待正名的全面战略伙伴关系。美越关系升级,最引人注目的内容之一是美国承诺将帮助越南发展半导体产业及稀土产业,而这两个产业正是中美激烈竞争的领域。与此同时,美国也在加紧将亚洲的半导体制造业转移回美国本土。

另一个有趣的例子是马来西亚。马来西亚是世界第六大半导体出口国,占全球半导体封装、组装和测试市场的13%。美国公司英特尔早在1972年即在马来西亚槟城投资发展半导体产业。凭借成熟的电子制造业和物流优势,马来西亚正在成为中美半导体竞争的最大获益者之一。

槟城在2023年吸收外商直接投资高达128亿美元,相当于该州2013~2020年间吸收外资的总和,并且多数外资来源于中国。据当地投资局估计,目前槟城已有55家来自中国大陆的公司从事制造业,其中大部分与半导体行业相关;而在美国实施对华半导体封锁之前,在槟城的中国大陆企业只有16家。

国际政治经济学理论中的现实主义通常会预测,在政治施压下,经济的流向最终会跟着政治立场走。但截至目前,多数东南亚国家并未显著倒向中美任何一方。一方面,东南亚多数国家强调中立立场,不选边;另一方面,东北亚的美国盟友则日益向美国靠拢。

为什么东南亚国家能在中美之间维持某种大体稳定的局势?是因为东南亚国家正在发展的产业的技术等级低于东北亚国家,并未触及美国所关注的国家安全?还是因为东南亚在生产网络上更依赖中国市场,维持东盟中心地位需要和中国保持更加紧密的联系?如果东南亚的产业进一步升级,是否会引发更加动荡的地缘政治博弈呢?对这些问题的进一步考察将有助于我们认识东南亚的发展模式。

结论

在解释东南亚的发展时,学术界曾有过两种大的代际性贸易模型:立足于产业间贸易的雁行模式与立足于产业内贸易的增加值贸易模式。目前在大国战略竞争的影响下,东南亚地区正在进入第三种贸易形态,需要新的政治经济学理论来理解这种贸易模式。

无论是雁行贸易模式还是增加值贸易模式,都依赖特定的国际政治格局。日本学者在提出雁行模式时立足的经验,实际上来自二战时期日本在东亚的殖民,二战结束后这一模式曾长期沉寂。直到20世纪60年代中期亚洲的区域合作开始起步后,美国及其主导的所谓“自由主义国际秩序”内的亚洲国家之间才有了产业转移。

日本学者对美国因素长期不够重视,直到20世纪90年代初美日贸易摩擦告一段落后,才初步承认美国的作用。此后,美国主导下的全球化大步迈进,学者们在解释贸易的迅速增长时发展出了增加值贸易的范式。中国替代日本成为地区生产网络的中心之后,对东南亚发展产生的影响远较日本重要,因而也引起了来自美国的更大规模的打压和遏制。

2018年中美贸易摩擦是影响东南亚地区产业分工的一件大事,价值链贸易面临很大的挑战。随着美国对华政策的改变,作为地区生产网络中心的中国调整发展战略和对外经济关系,以及美国的亚太盟友跟进相关政策,东南亚的发展进入了第三个阶段。

与前两个阶段相比,东南亚的内部发展空间有所缩小,但个别国家仍保持着良好的发展态势,越南正是在大国博弈之下谋求发展的典型代表。尽管仍不能得出中美脱钩的结论,但是区域内贸易的结构正在发生很大的变化。2018~2020年间,美国市场占东盟出口的比重从11.2%暴增至15.7%,中国市场占东盟出口比重从13.8%上升至15.8%。

从增幅看,美国领先中国一半。而且,美国占比上升早在奥巴马政府第一任期“重返东南亚”和2011年“转向亚洲”之后就开始了。可见,新贸易模式在旧模式鼎盛时期就已开始孕育。地缘政治和政策对贸易流的影响是深远的,中美谁能长期保持东盟最大伙伴地位还有待于进一步观察。

需要注意的是,2018~2020年间,东盟市场占东盟出口的比重从24.0%下降至21.3%,疫情结束后,东盟区域市场占比虽有所恢复,但仍未达到2018年的水平,这证明东盟内部市场的建设受到地缘政治的较大冲击。

对中国来说,好消息是中国继续坚持开放政策,稳定了中国—东盟经贸关系,特别是从东盟的进口仍在增长。这在一定程度上说明,中国凭借超大规模的市场,拥有很大的调整空间,只要坚持开放包容的自由贸易政策,仍能极大地延缓乃至避免东亚地区经贸关系的分离和“脱钩”。但不可忽视的是,美国正在大力扶持东南亚经济体中条件较好的国家,试图从高低两个方向替代中国在东亚生产链中的地位。

本文来自微信公众号:文化纵横 (ID:whzh_21bcr),原载《文化纵横》2024年第4期,原题为《大国博弈变迁中的东南亚发展模式》,作者:钟飞腾(中国社会科学院亚太与全球战略研究院),编辑:韩书敏、陈蕊

本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系hezuo@huxiu.com如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com

End

用AI为真实劳动者加冕!爱冲浪AI绘画创作大赛火热进行中,点击小程序马上参与。外卖骑手穿梭在城市的钢筋水泥中,医生在手术台上注意力高度集中抢救生命……以写实或接近写实的风格,捕捉人类劳动场景中的真实、力量与美感,让观者重新发现并感动于现实世界中那些常常被忽视的“劳动之美”。