作者|惊蛰研究所 吴嗯

最近,工信部官网发文,公开征集对《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准制修订计划项目的意见,在新能源汽车行业引发不小震动。

表面上,工信部下场规范车门把手的行为,只是一次技术修正,但实际上却是在“剑指”新能源汽车市场上五花八门的“黑科技”。而从厂商到消费者,都应该对新能源汽车进行一次理性发问:那些被一个个高级词汇包装的“新概念”,是否真的对用户产生足够价值?

如果把叙事话术说得再宏观一些,除了技术细节之外,自2012年政策驱动新能源赛道爆发以来,这场“造车运动”曾以“颠覆传统”之名,催生出无数概念炒作与资本游戏。如今,随着市场渗透率突破50%,企业淘汰赛加速,新能源汽车终于要从“人傻钱多”的草莽时代中抽身,迈向真正靠产品竞争力和企业竞争力说话的成熟阶段,回归汽车产业本质:安全、务实与长期主义。

混乱创新按下“暂停键”

针对汽车门把手修订国标技术要求这件事,很容易让人联想到近期小米汽车安徽高速事件。

两个月前,一辆小米SU7发生安徽高速上碰撞事故并起火,事故造成3人死亡。有声音称事发后小米汽车“车门锁死无法打开”,将电动汽车门把手推上风口浪尖。但其实,几乎成为新能源汽车标配的隐藏式门把手,已经不是第一次陷入舆论漩涡。

2024年4月26日,一辆问界M7车辆在山西运城发生交通事故,司乘3人遇难。事故发生后,车门同样无法通过门把手打开;2022年,广西贵港一辆雷克萨斯LM碰撞后车门锁死,救援人员被迫破窗;2019年,美国一名男子驾驶特斯拉Model S出现交通事故,救援人员试图打开车门时遭遇阻碍,最终车内起火,造成人员伤亡。特斯拉也因此被诉至法庭,成为全球首例因隐藏式车门把手导致车内人员死亡的案例。

隐藏式门把手被设计出来的初衷,一个是为了好看,另一个是为了“减少风阻”。但是抛开主观上的审美差异,靠一个门把手减少的风阻有多大?对于普通车主而言意义何在?对此,长城汽车魏建军曾毫不客气地指出,门把手对风阻的减少可以“忽略不计”。

在新能源汽车中,华而不实的技术和功能还有很多。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树直言:“很多炫酷的功能,实用性不强,风险较大。”其中,最为典型也最为人诟病的莫过于车载大屏的泛滥。

过去几年里,大屏成为座舱数字化程度的“脸面”之一,在12英寸到17英寸的中控大屏之外,现在还有37寸甚至是45寸的“带鱼屏”。但是,取消了实体按键的大屏,并没有带来更便捷的操作和安全提升。各项功能隐藏在一级一级菜单之中,尤其是在语音识别并不成熟之际,车主驾驶之余还要扭过头不断点击大屏,危险程度不亚于边开车边发微信。

2020年,英国交通研究实验室(TRL)发布了一项研究,指出使用触屏操作CarPlay和Android Auto等交互系统时,驾驶员的反应时间比正常驾驶多出53%至57%,高于酒驾和毒驾。

此外,还有许多让人眼花缭乱的技术,不断消费着车主耐心。扒去高深莫测的名词外衣之后,这些技术创新价值几何,都值得考量。比如,最近小米SU7 Ultra就因为碳纤维挖孔前机盖遭遇公关危机。

根据媒体报道,一些选装了4.2万元碳纤维机盖的小米SU7 Ultra车主认为,小米汽车此前曾宣传过碳纤维挖孔机盖版车型的“赛车级碳纤维”“双风道空气动力学设计”“能辅助散热”“提升下压力”等功能,但实际上除了双风道前舱盖外观,内部结构与普通版几乎一模一样。不少消费者质疑其虚假宣传,要求退车或重新定车。

再比如,几乎每个新能源厂商都在不遗余力宣传的智能驾驶,实际上大部分仍然属于L2级辅助驾驶,使用过程中仍然需驾驶员全程监控驾驶,与自动驾驶还相去甚远。如今为了响应监管要求,才纷纷“改口”为辅助驾驶。

包括智能座舱、原地掉头等“创新功能”之所以会出现,一定程度上也与各家厂商为了吸引眼球,在实际需求之外制造噱头有关。

如今,工信部对车门把手的规范,或将成为行业回归理性的转折点——未来技术必须经受国家标准的严苛检验,而非仅凭营销话术收割市场。这也是新能源汽车行业进入到大浪淘沙发展阶段的必然现象。

大浪开始淘沙

2012年,中国发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,进一步明确了中国新能源汽车的主要战略方向是纯电动汽车。在电动化浪潮汹涌之际,各方势力嗅到了其中的商机,争相入场。

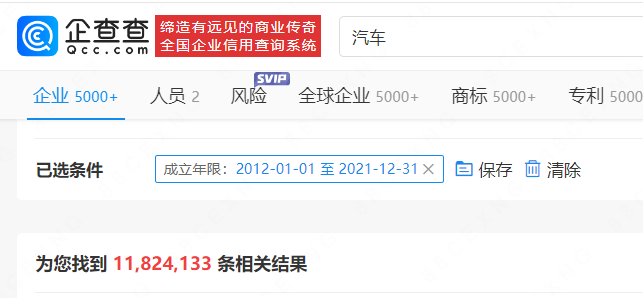

在企查查以“汽车”为关键词进行搜索,截至5月12日共有2700万条搜索结果。其中,成立于2012年到2022年的企业数量高达1180万家,占比超过43%。

十年间跑马圈地者,有车圈传统厂商,也有入局的新兴势力。有初出茅庐的创业者,也不乏成名已久的大佬。资本狂热下,人头攒动,PPT飞舞,催生了无数荒诞场景。

2014年,贾跃亭创立法拉第未来(Faraday Future, FF)。他以“移动互联网终端”概念包装首款车型FF 91,仅凭借57页融资PPT,就成功吸引恒大集团投资8亿美元(后因纠纷终止),并于2021年借壳上市募资10亿美元,甚至中东资本也在2023年入局。然而时至今日,这款车的交付数量仍未超过20台。

2016年,台湾商人沈玮在江西赣州创立昶洧汽车。但自始至终,该公司从未对外披露任何产线建设、技术研发、车辆制造等具体信息,甚至有一段时间公司完全没有流水。公司台湾总部全部收入,居然来自旗下一家面馆。即便是这样,昶洧汽车居然前后融资了超过10亿元。

投资法拉第未果后,许家印决定自己造车。2019年,恒大宣布“3-5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团”。仅仅两年后的上海车展上,恒大的恒驰汽车就已有9款车型亮相。恒大汽车市值一度冲上7000亿港元,甚至超越了比亚迪。但是随着恒大暴雷,恒驰汽车原形毕露,烧钱已经超过千亿,销量也仅仅停留在一千台左右。

PPT画出的“大饼”或许能一时爽口,可缺乏实业支撑的泡沫迟早会失去彩色。

《2024年中国新能源汽车用车研究报告》显示,新能源乘用车累计销量已超过700万辆,同比增长超过四成,市场渗透率连续多月保持在50%以上。然而,在这股增长浪潮中,数十家车企在“血海”中被淘汰,裁员人数高达10万,400多家企业在过去六年中消失……

尤其是在补贴潮水褪去之后,新能源车企开启贴身肉搏战。缺乏产品力的车企又被市场进行了一波“清洗”。

曾经,高合汽车被称为“国产新能源豪车”,但定价过高、产品力不足,导致销量低迷。最终负债157亿元,进入破产重组。

*图片来源:高合汽车官网

2022年,在新能源车型还在主打20万元以上价位时,哪咤汽车主动下沉到10万-15万元区间,销量成功超越了“蔚小理”,成为首个年度销量突破15万辆的新势力品牌。不过,随着进入同一细分市场的车企逐渐增多,用户也开始认真研究起新能源汽车的各种功能,“我命由我不由天”的哪咤也没有经受住市场考验。今年以来,哪咤汽车已经深陷破产传闻。

曾经红极一时的威马汽车,也因为研发投入过少,产品竞争力极度不匹配市场竞争强度,叠加两年间发生十余起自燃事故影响,直接导致销量下滑和资金链断裂,最终黯然退场。

在造车名利场中,无数人进场又离场,无数高楼起来又塌了。资本潮水退去后,留在场上的“选手们”开始愈发注重起企业经营的本质。

新能源,不再人傻钱多

当看到2024年全国新能源汽车销量超过1200万辆的惊人数字时,很容易理解为什么在过去十几年间,会有那么多厂商争先恐后地在这条赛道上蒙眼狂奔。因为这是一个单年市场规模上万亿的新兴市场,大多数竞争对手也都是刚刚诞生在“新手村”的“生瓜蛋子”,于是很多人都有了同样的想法:即便最后没有能够独立潮头,仅仅是随波逐流也足以分得一杯羹。

然而即便是一些踏踏实实想做实业的创始人,在初涉行业时也避免不了成长的青涩,在造车坑里栽了不少跟头。

长城汽车“铁娘子”王凤英加盟小鹏汽车之前,就对何小鹏直言:“你们公司的钢有问题。”难以置信的何小鹏花了9个月时间亲自查,才终于弄明白,公司钢材采购链路的人竟然一直在合伙欺骗自己。

*图片来源:小鹏汽车官网

同为新势力的蔚来,一直擅长“宏大叙事”,却对成本管控疏于重视。曾经有车主称:他在北京看到偌大的NIO House没什么人,还摆着几台没人用的Mac电脑,作为股东看这样花钱真的心疼。回来后他就清空了蔚来股票。而这样的NIO House,蔚来在全国还有170多个。

曾几何时,新能源车企,尤其是新势力们就像是行业的“少年公子”,有着蓬勃朝气和活力,放肆不羁,挥金如土。但随着生死战到来,“少年公子”也开始向“老管家”转变,开始回归企业经营的本质:降本增效,珍惜每一颗子弹。

何小鹏挖来王凤英之后,企业经营大有改观。长城出身的王凤英凭借多年经验,把小鹏全国24个销售区缩减成12个,淘汰效益不好的直营店,同时扩张经销商店。2024年,小鹏全国门店数量为690家,比王凤英来之前增加了270多家。营销费用占营收比例从2023年的34%压缩到2024年的14%,营销效率大幅提升。

*图片来源:小鹏汽车官网

同时,何小鹏也不再无为而治,而是铁腕反腐,甚至动用法律手段带走了采购相关负责人;不再一掷千金,而是锱铢必较,连员工差旅都开始管控起来;不再顾忌颜面,而是公事公办,做事从商量变成了命令。

有人说,何小鹏完成了从一个“技术宅男”到“霸道总裁”的转变。但这才是一个逐利企业该有的样子。财报显示,小鹏汽车2024年总收入为408.7亿元,同比增长33.2%。其汽车交付量增长34.2%至19万辆。

看到小鹏蜕变,李斌也曾感慨,小鹏能做到蔚来为什么不能做到。他在公司内部信中写道:“我自身确实需要提升经营意识,深刻检讨。”为此,蔚来也在积极求变。

近两年,蔚来在产品结构上不再执着于高端产品,而是推出乐道(定价14万-25万元)、萤火虫(定价11万-12万元)等中低价位车型主动下沉,通过差异化的产品定位,进入主流家用市场和年轻市场。品牌高端化可以是创始人的人生理想,但在当下,活下去才是新势力们需要认清的现实。

*图片来源:萤火虫官网

包括前不久,吉利集团旗下的极氪汽车,在美上市不到一年,便传出将私有化退市的消息,同时吉利集团旗下多个品牌也被并入集团。从百花齐放到回归“一个吉利”的战略转变,其目的无疑是为了减少内部竞争,通过联合研发和采购扩大规模、降低成本。

一切改变,都源于新能源汽车行业底层逻辑的回归:当一个行业从浮夸的繁华回归朴素的本真,拥有技术、体验、服务的产品力才是硬道理。

于是,企业家不再是“生瓜蛋子”,消费者也不再是“待薅的羊”。当业界“顶流”小米汽车也在遭遇全网质疑时,新能源厂商们就该知道,人傻钱多的时代已经过去,当下已经不再是玩流量营销就能带来销量增长的时候了。

过去十几年,新能源厂商们前赴后继,用事实证明了新能源行业的广阔前景,但无论什么行业都会经历野蛮生长到理性成长的发展规律,在忙着和友商竞争的同时,新能源厂商们更应该想清楚自身在市场上的立足之本到底是什么。