©️深响原创 · 作者|刘亚澜

在商业世界里,变化是一种永恒的节奏,看似平静的水面下,是涌动永不眠。

最近一些暗涌成为了摆在桌面上的明牌:京东既做外卖又做酒旅,四面出击;饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群;理想新设两大机器人部门,加速推进AI战略;快手则成立了可灵AI事业部,与主站、商业化、电商、国际化、本地生活并列为一级业务部门……

各家秣马厉兵,似乎行业又重回了久违的战斗状态。而这些业务和战略的调整也成为外界进一步理解企业的切口——为什么要变?为什么这样变?为什么现在变?

6月30日,蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》(以下简称《报告》)。作为一家非上市公司,一年一度的可持续发展报告是外界全方位观察蚂蚁的重要窗口。今年,报告披露了蚂蚁面向AI时代的新业务阵型为数字支付与生活服务、数智普惠金融、普惠医疗健康、科技产业化与全球化。

蚂蚁集团在2023年提出AI First战略,这次发布的报告显示,蚂蚁已重点聚焦普惠金融和普惠医疗健康两个垂直专业领域,并将AI医疗健康升级为主要业务板块之一。

就在本月,蚂蚁也在AI领域密集动作:

蚂蚁集团发布AI健康应用“AQ”,百大名医AI“坐诊”, 提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能。

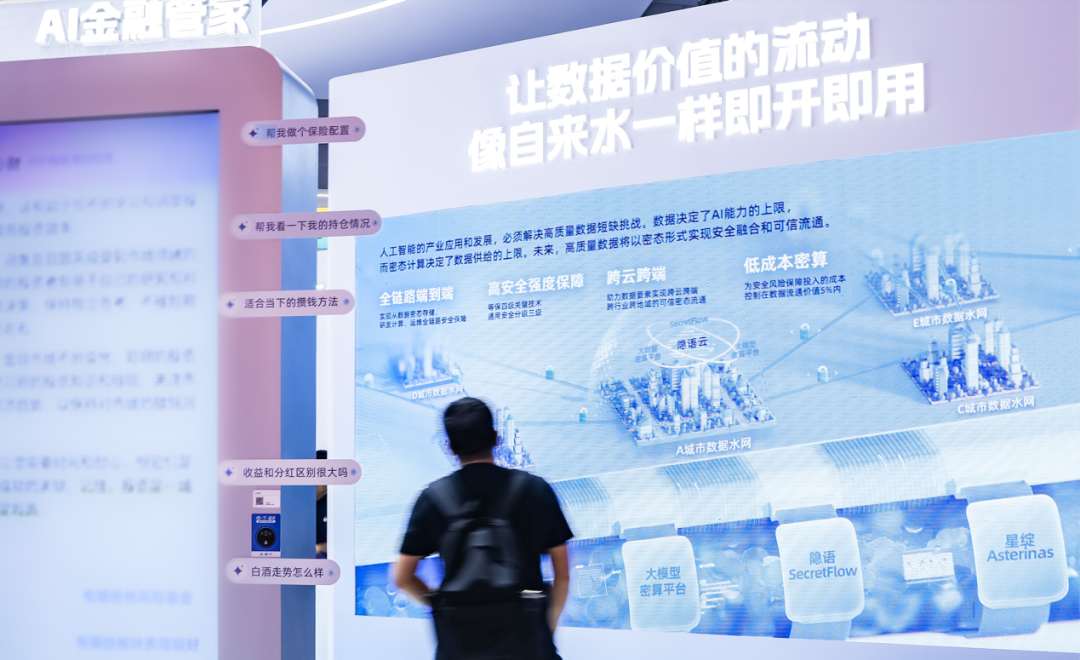

旗下AI理财助理“蚂小财”新版升级,在蚂蚁集团自研大模型的基础上,新增接入推理大模型,并对其进行金融领域的模型增强。

网商银行也在成立十年周年之际,首度分享了AI银行图景——成为千万小微商家的CFO(首席财务官)。过去十年,网商银行已累计服务小微经营者超过6800万。

显然,技术始终是蚂蚁战略的底色,在AI应用的探索上也更加聚焦和明晰,致力于将AI技术落地到实际的产业应用中。但进一步思考,仍然有许多疑问待解——大家都看到了AI时代的机会,蚂蚁有何不同?为什么要选择金融服务和医疗健康服务这两大高难度的产业方向?从支付宝到蚂蚁金服到蚂蚁集团,从担保交易到快捷支付到余额宝,蚂蚁20年来一直在践行科技普惠的理念。放到时间的长河视角中,我们又该如何理解它在AI时代的选择?

AI时代的叩问:

为谁?解决什么问题?

关于AI应用前景及商业化路径的探讨,在行业内再度掀起波澜。

当下的AI正在从年初Deepseek的“上头式”热潮中回归冷静——旷视科技创始人印奇深刻反思“AI 1.0 的教训是,所有不能闭环的辉煌都是暂时的”;AI投资范式从模型狂热转到“ARR决胜”;越来越多的人意识到AI的价值不是去拼参数、卷存量、压利润,也不是小修小补,这里加一点AI、那里加一点AI,而是要真的深入到实际场景中去重新思考——AI到底能为谁、解决什么问题?

这也是蚂蚁创业20年来始终探索的路径:用科技降低服务门槛、解决社会的真实问题,在推动服务普惠化的同时,实现商业价值的增长。

事实上,蚂蚁集团很早就已经布局数据处理等关键技术,也为迈向AI时代打下了基础。

比如早在十几年前的2010年,蚂蚁就做了自研数据库OceanBase,解决大规模数据处理和分布式计算的问题。现在,各家不留余力拼算力、拼算法,数据反而成为了弯道超车的关键——相比过去传统标量数据库,AI时代尤其是多模态大模型需要的不仅是能够承载向量的数据库,更是一个能够承载、分析和处理庞大数据流动的数据管理平台。OceanBase的价值一下子就凸显了出来。

而这只是蚂蚁众多技术布局的切面之一。得益于技术基因,蚂蚁得以在人工智能、区块链、密态计算、安全科技、分布式数据库等领域拥有自研核心技术,孵化出蚂蚁数科、OceanBase、数字蚂力和蚂蚁密算等科技业务板块。据了解,蚂蚁集团围绕人工智能及数据要素技术、分布式计算及安全领域持续加大科研经费投入,2024年科研投入共计234.5亿元,创下历史新高。

当然,要想在AI时代抓住机遇,不光要有技术,场景同样重要。

支付宝目前服务超10亿用户,连接超8000万商家,蚂蚁一直站在全球数十亿消费者和中小企业的身边,服务着消费者的数字生活以及商家的数字化经营。这便是AI应用的场景富矿——帮你打开地铁乘车码、按照习惯帮你点咖啡、告诉你快递到哪了;帮商家洞察消费者趋势、直通商家小程序私域、用智能体为客户提供更好的服务……这些都是AI实实在在能解决问题的场景。

一边是技术积累,一边是市场爆发,两者叠加才有了近几年蚂蚁在AI领域的进击状态:2023年井贤栋全员信提出“AI First”,蚂蚁自研的基础大模型百灵完成备案;2024外滩大会生活管家“支小宝”,AI金融管家“蚂小财”、AI健康管家三款AI原生应用集中亮相;马云在蚂蚁集团20周年活动上也频提AI;2025蚂蚁内部成立通用人工智能(AGI)部门,即将逐步开源百亿参数规模的多模态模型Ming系列Ming-lite-omni。

以上动作也让我们看到了蚂蚁AI的差异化特点——既有技术,又有场景。技术服务于场景,场景需求引领着技术方向。不做“高大上AI”,而是解决“真实痛点”:让更多人“用得起”“用得上”“用得好”。

由此也不难理解为什么这次业务升级的重点会是金融和医疗。

这两个领域都是高专业性、高门槛、强需求且需求具有普遍性的领域。痛点都是“普惠难”——专业服务供给严重不均,传统方式难以扩容。

在金融领域,小微企业、个体经营者、“长尾人群”中普遍存在“得不到服务”的问题;而在医疗领域,高供需矛盾格外突出,一方面医生匮乏、诊疗时间紧;另一方面患者需求碎片化、高频。基层人群、老年患者、慢病人群处于“被忽视”的服务盲区。

普惠金融和普惠医疗,本质上是高需求与低资源之间的结构性矛盾,服务半径不足、服务成本过高、资源分布不均、能力不对称。

而AI的用武之处正好是解决以上难题——用技术放大稀缺资源,平均边际成本。AI可以实现专业服务的自动化与低成本复制,同时还可适应复杂多样的个体需求,服务“非典型用户”,实现“既规模化又个性化”。可以说,AI的真正价值,从来不是替代人力,而是将高稀缺性服务,以低边际成本方式扩展到更多人。

例如在普惠金融方面,蚂蚁打造了AI理财助理“蚂小财”,为用户提供更加专业和个性化的行情解读、持仓分析、投教陪伴等理财服务,让每个投资者都可以拥有“私人理财专家”。在“蚂小财”的用户中,45%来自三线及以下城市,AI让专业服务更加普惠。

在医疗健康领域,高质量的专业服务也不够均衡:近75%的中国人面临亚健康困扰,每天有超2亿人次在网上搜索健康问题,但内容鱼龙混杂、真假难辨。

蚂蚁推出的全新AI健康应用AQ,面向用户提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等超100余项AI健康服务;以找医生为例,AQ不仅可以连接全国95万真人医生,还通过海量医疗数据构建了近200个专业的名医AI分身,让每个人都有贴心的“健康管家”。

这些技术积累与实用场景也让我们看到了蚂蚁AI战略的与众不同——它根植于普罗大众和中小企业,解决的是社会基础服务的效率与公平问题,让商业价值和社会价值一体创造,从而真正实现技术普惠。

风雨20年:

变化的业务,不变的价值

本月我和阿里巴巴首任COO关明生进行了一次对话,无独有偶,我们高频谈到的也是时代中的变化和坚持。一个时代有一个时代的风云际会,但每个时代的企业都需要想清楚的问题是自己的价值——“为谁?解决什么问题?”一路上的变数、诱惑、陷阱,实在太多了,一切都在变化。变化中,这两个问题的答案就会发生动摇。

2003年,为解决淘宝买家和卖家之间的交易信任问题,“支付宝担保交易”服务应用而生。2004年,支付宝公司成立,开启了蚂蚁的创业历程。回顾蚂蚁的20年,纵观业务演进与变化,这家公司的主线其实一直没变——不断探索如何用科技真实问题、降低服务门槛。

担保交易,解决了陌生人在互联网上交易的难题;快捷支付,解决了网上支付成功率不高的问题;收钱码,让每一个路边摊享受移动支付带来的便捷;水电煤缴费服务,服务了半数中国家庭;余额宝,让普通人一元钱就可以理财。值得一提的是,如今中国不仅有全球最高的移动支付成功率,也有世界最低的数字支付费率。

2014年,支付大战如火如荼,移动支付进入深水区,蚂蚁金服成立。蚂蚁以支付数字化为起点,帮中小企业服务数字化,解决的是如何在数字经济中做好生意、获得增长的问题。

2023年前后数字化的趋势扩散到了千行百业,蚂蚁集团则把前沿技术用到了这些实体产业经济的“实处”。比如蚂蚁的卫星遥感信贷技术“大山雀系统”能结合种植面积、气候气象、行业景气度、预估产值等因素和几十个风控模型,为超100万种植户提供便捷普惠信贷服务助力农村金融。江西新余的果农彭青青的故事让人记忆犹新,网商银行的卫星遥感信货技术“大山雀”让这片果园的产量被预测,也让她获得了22万元的货款。

在AI时代,蚂蚁对科技普惠的探索没有变。

在《报告》中,蚂蚁集团董事长井贤栋及 CEO 韩歆毅首次联合发布致辞,分享了对AI普惠战略的思考。他们说,“二十年来,蚂蚁始终致力于用科技创新的力量,降低小企业和普通消费者获得好服务的门槛,让他们的生意和生活,因为我们的努力变得更美好。从移动支付到普惠金融,从互联网到AI,改变的是技术形态,不变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心。”

江西新余的果农彭青青

比如,网商银行的“大雁”供应链金融系统用AI构建产业链图谱,让产业链上下游上千万小微企业的信用被精准刻画;“大山雀”卫星遥感技术结合专业AI大模型,让庄稼地变成“信用资产”,超过181万农户在手机上就获得了普惠信贷的支持。

再比如,AI赋能的全球跨境支付解决方案Alipay+,让消费者一个钱包走遍天下;区块链支持的whale清结算平台,让跨境贸易结算效率进入秒计时代;用外汇大模型提升外汇交易的预测准确率,让企业能够以更低成本对冲外汇风险。

蚂蚁业务的每一次重要升级,都是时代背景下技术普惠落地的注脚。即使在AI浪潮喧嚣不已的当下,它给出的答案依旧没有偏离那条隐形的主线:为更多人解决更真实的问题。

确实最近各家企业都在讲AI,热梗热词不断、发布会应接不暇。但我们需要透过现象看本质:AI对于企业发展而言是一时的热度,还是镌刻在基因里的必然路线?

这几年科技行业的技术的噱头不少,元宇宙、区块链、数字人、VRAR、飞行汽车、具身智能……哪些昙花一现,哪些真正改变了生活和生意?我想,技术价值的终极命题还是会落在“普惠”二字上。回看人类社会的每一次关键科技进步,电力、计算机、移动互联网,都因为实现了普惠而真正改变了人类的历史进程。

AI亦然。技术的边界再宽,若无法触达普通人,终究只是少数人的工具。但如果它能够让一个小商户更懂经营、让一个农村孩子更快看懂化验单、让一个退休老人更安心打理养老金,那它就不仅仅是技术本身,而是基础设施,是某种“数字公平”的起点。

蚂蚁此番业务升级所选择的路线并不是最快的,也未必是最热的。毕竟,金融和医疗健康领域,从来都是难啃的骨头,在高质量数据的获取、技术的可靠性保障、商业模式的可持续发展等方面,依然面临着很多挑战,注定是一条需要长期投入和坚守的路径。

但蚂蚁再一次选择向着现实世界中最具体的问题发问,向着结构性不平衡的地方深入。这条路的另一端,也许才是AI真正的意义。