信息的存储,人类科技追求的圣杯之一(除了 AGI 之外)。

从石板刻字到结绳记事,从打孔卡片到磁带硬盘,人类已经尝试过一切的存储介质,有成功,也有失败。

但现在,北京理工大学的学者又为这场竞赛增添了一个新选手——一个隐藏在我们眼皮底下数千年的存储介质。

冰。可以装进冰箱、放进饮料里的冰。就这么简单。

当然不是说在冰上刻字……而是一种更加精妙的方法:通过操控结冰时困住的微小气泡,来编码信息。

这技术听起来有点冷 (pun intended),但仔细一想:离线,冰凉,难以被入侵——这不正是字面意义上的“冷存储”吗?

大自然的硬盘,冰冷且古老

地球在变暖,有人居然想用冰当硬盘,脑洞真够大的。其实背后的原理却出人意料的优雅,早已被亿万年的轮回证明有效:

地球表面大约 10% 的面积被冰覆盖。大气循环进入水体,而水结冰时又困住了大气,以“受陷气泡”形式存在。世界各地的古老冰芯,就这样封存远古大气的秘密,成为天然的时间胶囊。它们是科学家的宝库,还原亿万年前的地球模样,为有关环境和进化的未解谜题提供新知。

换言之,如果地球是一台计算机,那么冰就是它的“硬盘”。无法逃逸的气泡,就是数不尽的数据点。

图示:上古大气被封存在冰里,后世人类用它了解史前地球

知道了这些东西,下次再去酒吧的时候,你可能会有不一样的感受:调酒师追求完美的透明冰块,竟然在和大自然的法则对抗……

如何更精确控制冰里的受陷气泡,同样困扰着北理工大学教授、热力学专家宋孟杰。他告诉我,2018 年在东京大学担任特别研究员时,在微米级的受陷气泡上做了不少研究,摸索出了气泡的大致控制思路。

这些发现如种子般植根在他的脑海里,萌发出新的灵感:

既然大自然可以用冰做“硬盘”,我们为什么不能?

控制气泡的原理,说来很简单:水结冰会挤出溶解的气体,形成受陷气泡。降温过急,气泡呈椭圆状;慢一点,出现针状气泡;再慢一点,甚至完全没有气泡——资深调酒师早已掌握的技巧。

这些气泡的形貌,对应上 1 与 0、点或横、开和关,不就成了一段数据吗?

但光有这个发现还不够,如果只是 1 和 0 的简单映射,一块冰可能存不下一句完整的话。团队需要提高编码信息的效率和存储密度,才能让这个发现更具现实意义。

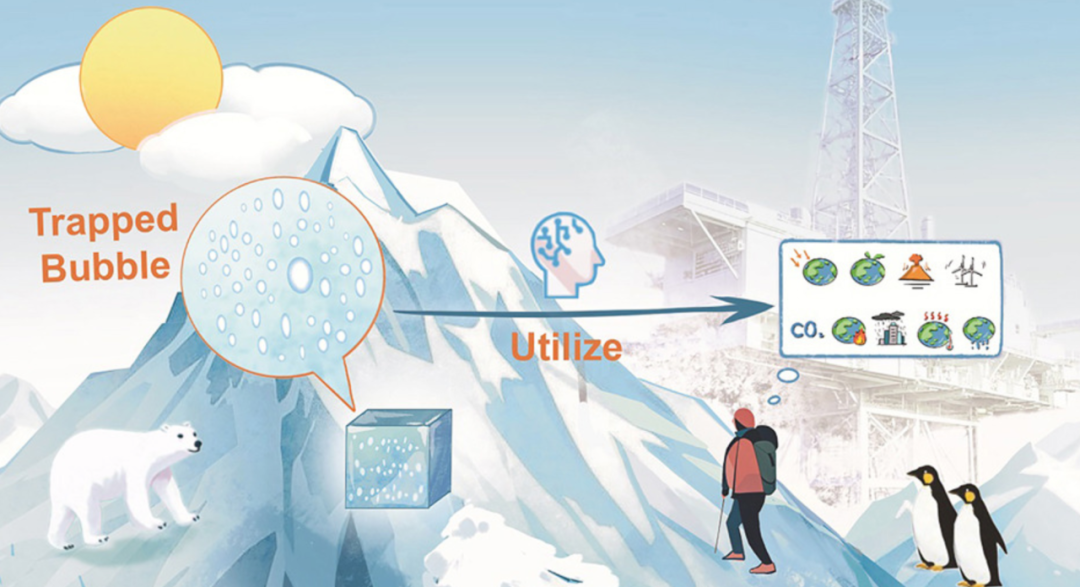

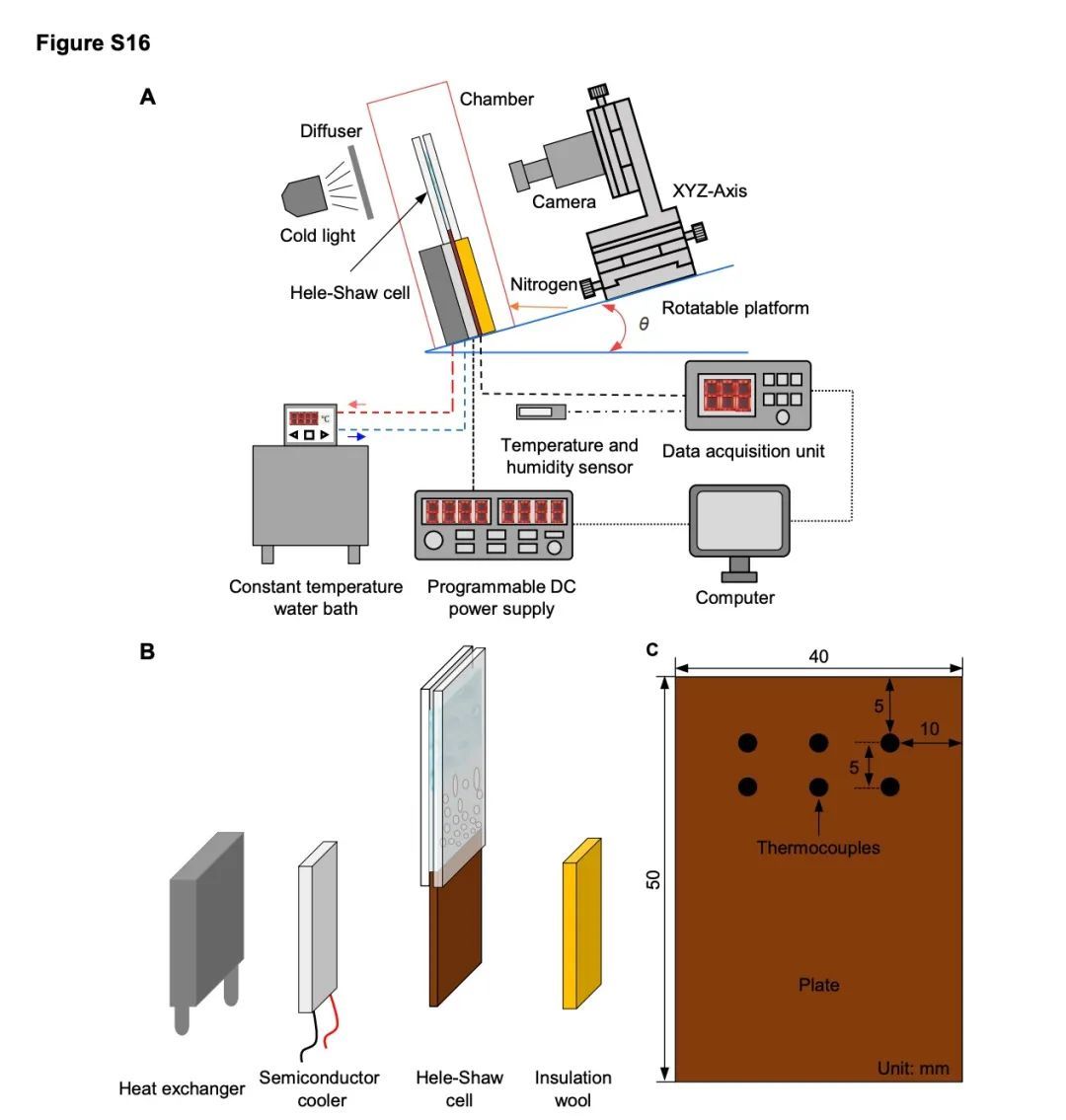

北理工团队搭建了一个装置,你可以想象一台专为冰块设计的“2D 打印机”:在透明塑料片之间夹一层水,下面有个冷板,精确控温,再通过精确的信号处理,为冷板设计出一条完美的温度曲线。

通过控制温度和时间这两个变量,团队能够稳定、高效地生成有序的气泡。这就是编码,但更像是在冰中创作一幅画。

生成(编码)气泡的过程

解码过程同样简洁优雅,透着程序员能懂的美感:给冰拍张照,转换成灰阶图像,计算机视觉算法接手剩下的工作。软件读取气泡的粒径、形貌、数量、分布等信息,翻译成二进制或摩斯电码。

编解码系统的逻辑示意

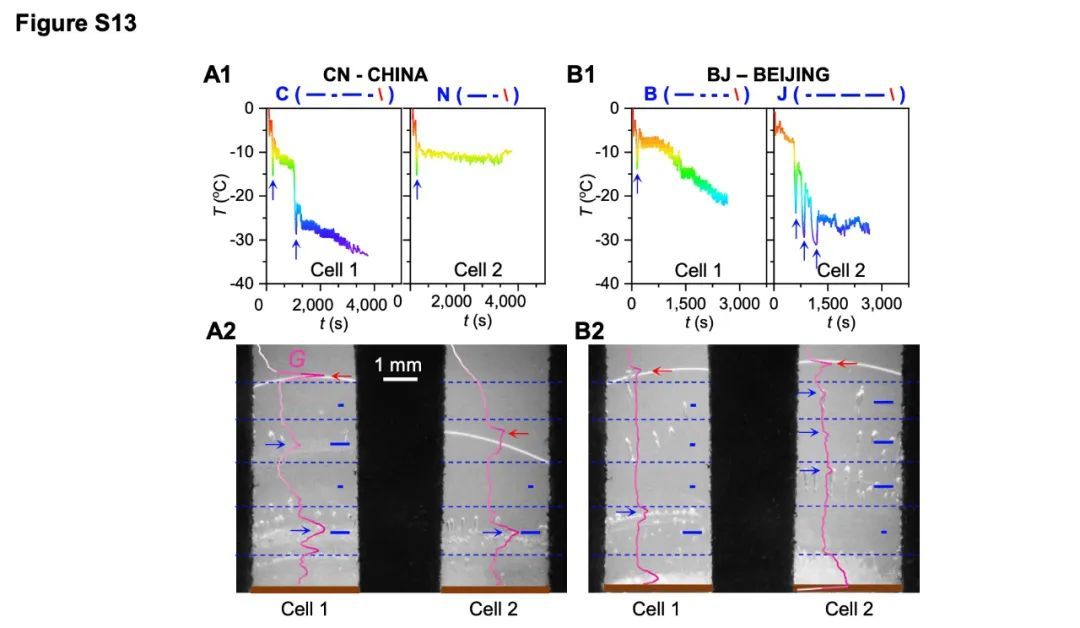

使用摩斯码对 CN(中国)和 BJ(北京)字段进行编解码

终于,人类掌握了和冰对话的能力。这听起来像科幻小说,但现实往往比想象更精彩。

想象在《007》电影中,喝惯了干马天尼的邦德,拿到一杯带着巨大方形冰块的鸡尾酒。调酒师的眼神让他明白里面有门道。邦德用智能眼镜快速读取了冰块里的气泡,机密信息交接完成。

当然,从实验室到好莱坞大片,中间还有不少路要走。

回到现实中,宋教授坦言,冰存储的密度虽不及传统硬盘,但也远超团队最初的预期:一块 10 x 10 厘米的冰片,“大约可以存储 3、4 页纸的信息。”

虽然追不上电脑里 SSD,但至少对于一个字面意义上的“冷存储”方案来说,已经相当不错了。存储密度的进步不靠研究团队,而要靠业界。这项研究更偏重基础科学,而非展示应用可能性。

当问到这项技术的复现难度时,宋教授表示,用市售的常规硬件,加上一定的动手和计算机能力就能还原个八九不离十,“一万块钱左右”即可复现。

当然,这只是一个粗略、乐观的估计,并不是说任何人花一万块都能在家开始生产硬盘——而是说这篇论文背后的技术,复现难度其实并不高,普及化门槛低。

图示:制冰机关(B),以及整个编解码系统的配置简图(A)

冷技术,热未来

冰绝对不是在所有场景下都好用的存储介质,不能完全取代存储密度和耐久性上优势巨大的固态硬盘。但这并不意味着探索冰作为一种存储介质是痴心妄想。

基于电力的传统存储技术所遇到的挑战,正好可以被冰解决。

以极地为例,传统电子设备不仅面临低温挑战,更受到电力匮乏的限制,海量信息依靠卫星上传也昂贵且不稳定。而在白茫茫的世界里,一块看似普通的冰,可能就承载着整个科考队的重要发现。

抑或在战争阴霾下,电磁脉冲可以轻易切断电子设备生命线。而冰存储几乎不消耗任何能源,一块普通的冰块,或能承担一台服务器的重任,无法被热成像识别和电磁辐射追踪到,隐蔽又安全。

换个角度,冰存储更是一种字面意义上的“冷存储”方案。将需要留存备份,没有频繁读取需求的数据编码到冰里,可以零成本保存。

尤其是在电力、硬件失效,甚至是世界末日场景下,冰存储大有用武之地。试想一下,当极端气候引发滔天海啸,或者人类愚蠢地发起最后的世界大战并将自己推向灭亡……冰存储可以作为最后的“信息方舟”,留待地球生存环境恢复,社会再度萌芽之时。

今天的人类,从冰中提取 DNA 并成功克隆出北极狼。而当人类自己的存亡之际到来,何不求助于冰,来保存千年的知识与文化传承——自己曾经存在的证明?

同理,人类可以用冰给后代传递信息,就像永不破裂和丢失的漂流瓶

当然,在主流视角下,这些事情都太远、太早、太不重要。所以不妨再换个角度:以互联网和 AI 为代表的第三、四次技术革命,也为地球带来了过量的电子垃圾。而用冰来存储数据正好是一种与之相对的环保哲学的体现:

科幻电影中近未来的电子垃圾山并不遥远,而在信息读取完毕,冰块不再被需要的时候,它可以完美“降解”为水,或者直接被投入其它用途,比如保鲜、物流、食用,甚至用于建筑。

说到建筑——其实信息存储并不是宋孟杰团队唯一的灵感。 在东京时他就意识到,精确控制气泡的用途,不仅限于冰,还包括更多固体或多相形态的材质。

几天前,我们在北理工的办公室里畅谈这项技术用于材料工程科学方面的前景。

比如,无论因为气候变化不可逆,还是依靠宇航技术的爆发,有一天人类终将成为马斯克口中的“多行星物种”。但当人类去到月球、火星生活,会发现缺乏大兴土木的材料。而世界上有许多团队,都在探索将月尘通过高温高压等方式凝聚为固态材料,用于建筑的可能性。

冰 存储的原理,在这里同样可用:通过温度、压力等物理量的控制,可以在各种固态材料内精准生成气泡(或异物包裹体)。而这些气泡的粒径、形貌、数量、分布,也会改变固体材料的物理特性。

欧洲空间局用月尘铸造的“积木”,重达 1.5 吨

假设修建一座建筑物,需要不同形状的砖块。在地球上,我们通过模具铸造、切割或材料打印的方式来实现,这种生产方式难以复用到地外星球。而通过气泡控制固体材料来打印“砖块”,用手一掰,或者锤子一敲,就能裂成需要的形状——这将极大提高人类在外太空的建筑效率和生存质量。

(这些可能性在论文里有所提及,但碍于学术领域期刊收稿的一些客观规则,这篇论文将重点放在了信息存储上。)

在技术革命的宏大叙事中,人们总是在寻找新的突破点——更快、更小、更强、更智能,等等。但有时候真正的创新需要“退一步”,重新审视和利用那些被我们认为理所应当的东西。

研究完这篇论文之后,我产生了一个暴论:最强大的技术往往不是最复杂和全面的,而应该是简约、优雅,在特定场景下完美的。它不需要稀土元素,不产生电子垃圾,几乎不消耗电能,而是只需要水、冷空气,和一些人类的聪明才智。

最后,我其实希望在看文章的你,这辈子都不需要利用到冰存储这项技术。但如果人类终究还是难免终焉时刻,愿冰川能守护复苏的希望。