本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

上周末起,即时零售“外卖大战”骤然升级,各大平台纷纷加码补贴,绞杀市场份额,订单量战报迭创新高,眼球效应一时无两。

毫无疑问,这是一场蓄谋已久的资本与流量盛宴。只是当我们试图掰开这场即时零售大战此刻的内里时,就会发现当前的情景,表象远远大于实质——

回顾过去二十年的互联网“补贴大战”,从团购,到打车,再到支付,等等不一而足,一个清晰的“铁律”浮现其间:决定胜负的关键,从来不是单纯的补贴规模,而是隐藏在竞争背后的关键基础设施能力。

以史为鉴,无论是团购大战中美团的地推铁军,还是出行大战中滴滴的极致运力,亦或支付大战中无微不至的社交与商业场景,每一轮战争的终局战场,从来都不是流量补贴秀场,而是对基建配套能力的终极考验。

订单数据是战报,系统能力是战线。战报可能会骗人,但战线不会。

本轮战争,不会例外。

当补贴日趋同质化,决定最终战局走势的真实战线分野,亦即将从“眼球效应”,转移到履约能力与本地供给网络的博弈上。

01

决胜关键:履约、供给能力成为最强杠杆

先来看一看外卖大战的最新战报:

1.京东外卖上月宣布突破2500万单,本月自截稿时还未发布新的单量数据。

2.淘宝闪购+饿了么双平台自7月5日“冲单日”突破8000万单后,7月12日再次突破8000万单。

3.美团去年的峰值单量(秋天第一杯奶茶)约为9000万,在今年7月5日单量突破1.2亿,7月12日峰值更是突破了1.5亿。

从既有数据来看,在各大平台补贴未出现明显退坡的情况下,三大平台的增速规模逐渐分层:京东虽未更新近两周的单量数据,但目前整体的规模与两大头部老玩家拉开了距离。

淘宝闪购和饿了么具备较强的行业积累,通过补贴短时间实现了非常迅猛的增长(从3000万增长至8000万),但第二周冲单日的势能明显减弱,增速趋缓。

虽然基数最大,但美团目前来看增长潜力反而更大,上半年美团整体的补贴力度是不如淘宝闪购和京东的,近两周加大了补贴的力度后,峰值单量从9000万跃升至1.5亿。

从增长绝对值的角度而言,美团几乎用不到1个月的资本开支,就取得了淘宝闪购三个月(以闪购推出计算)、京东小半年的增量水平。

在不考虑补贴力度差异情况下(目前来看三家平台的补贴力度都很高),很明显,正如我们预料的那样,美团打补贴大战的ROI是最高的,效果也是最好的,其次是淘宝闪购,京东目前来看略逊一筹

是需求侧差异所导致的吗?显然不是:

根据Questmobile最新发布的即时零售行业流量竞争报告来看,本次加码补贴之前,京东“秒送”模块目前月活跃用户规模已达1.65亿,打开频次增长超过51.1%,月活规模约超过同口径下美团的1/3,但补贴加码后峰值单量不足两成。

淘宝闪购用户规模4.57亿左右,约为美团的90%,补贴加码后峰值单量仅为美团的一半左右。

简单来说,都是巨头,都有用户,差在单量。

三者真正的差异,还是履约基础能力建设问题:

京东受限于后发劣势,基础配套体系需要长周期建设,现在又拉长战线杀入酒旅,资本体量是否足够需要打一个问号。

淘宝闪购整合了饿了么的资源,相较京东优势明显,但受限于过去数载规模劣势(饿了么只有美团单量1/3)左右,能够容纳的增长空间相对受限。

而美团履约能力最强,即便是巅峰1.5亿单量,在短时高并发的订单下,美团的履约网络始终保持稳定,除了App因流量峰值短暂异常外,商家供给、骑手履约、消费者体验等环节并未像其他竞争对手般,出现卡单的情形。

根据美团发布的战报来看,99%的订单顺利送到了消费者手中,上周平均送达时间为34分钟,不但明显优于同行,也比上上周7月5日的自己更优。

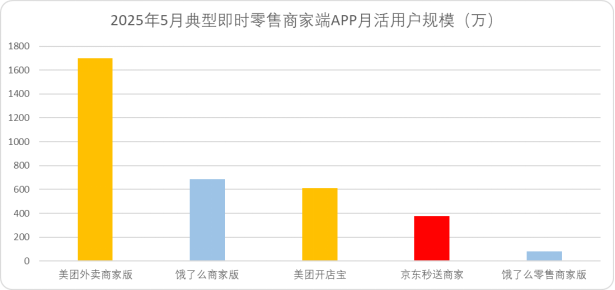

同时,美团在供给侧也积累了足够的优势,根据Questmobile的即时零售行业流量竞争报告,在补贴战役打响前,即时零售商家端APP月活,美团的规模要远高于竞品,自然有能力维持更高的单量增长规模,突破天花板。

图:典型即时零售商家端APP月活用户规模,来源:Questmobile

美团这十几年来建起的本地供给和履约网络的护城河价值还在加深。

而在补贴同质化的大背景下,这种Know-how能够带来明显的优势,以履约为代表的后端能力撬动的杠杆越来越大。

毕竟每一轮互联网平台的补贴大战,都是一场资本绞肉运动,决定成败的往往不是资本规模的绝对值,而是投入产出比。

02

认知误区:外卖本就不是流量生意

既然现如今遏制增长的核心原因是履约、供给能力,为什么各大平台在ROI并不划算的情况下,还在不断尝试加大资本投入的力度,试图创造单量繁荣呢?

本质上,这是电商平台积累的Know-how,在即时配送市场失效的一种表现。

在2006年出版的《影响力》一书中,著名的心理学家罗伯特.西奥迪尼详细阐释了影响他人心理的六大原则,套用在现代营销行为学中,互联网时代主流影响力叙事,逐渐从“权威”过度到“社会认同”,即大众消费者不再轻信专业媒体,更愿意相信以结果导向的社会共识。

最典型的就是对泡泡玛特的调侃:上市前投资人对泡泡玛特创始人王宁的评价是学历平平、没上过班、说话表情平静、没感染力、团队里没有精英;而上市后投资人对王宁的评价是性格沉稳,话不多,喜怒不形于色,拥有消费行业创业者的许多优良品质。

这套看似“双标”评价体系,正是社会认同影响力的典型代表,过去数年互联网大厂们坚定不移的相信这套理论:只要业绩好看,无论实现过程如何波折,自有大儒为我辩经。

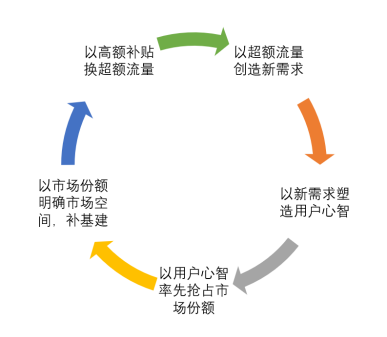

于是,互联网大厂形成了一套看似合理的方法论:短期靠补贴换流量,靠流量带动认知,靠认知塑造心智,最后将用户心智转换为长期市占率,再逐渐弥补基建差。

比如当年的电商购物节,如果大家有记忆,早期的购物节购买商品的履约周期往往在一个月以上,本质就是平台短时间通过补贴换取超额流量,供给侧跟不上。

但零售生意有一个显著的优势:只要创造出需求,供给侧可以通过提前备货,产线复用来弥补差距,于是互联网平台们跑通了用补贴换巅峰单量,再通过短期单量获得社会认同,慢慢弥补短板最终实现转化的商业逻辑。

但放在外卖市场中,这套逻辑其实是跑不通的:

其一:消费者对于物质商品的需求可以被凭空创造,但是对热量的需求是恒定的,即便产生社会认同,最终也很难转化为长期的市场份额。

其二:餐饮的供给区别于零售,不能通过提前备货和产线复用,实现在某个周期内批量爆发,如果执意用峰值单量来匹配供给,先不论餐饮业是否有这个能力,在需求恒定的情况下,最终会导致产能无效溢出。

外卖的本质是本地化非标品交易,其成败关键在于供给、履约与用户需求的动态平衡。单纯的价格补贴仅刺激需求端,若供给不足或履约不稳,整个生态便会失衡,最终损害即时配送市场本身。

以电商补贴的逻辑搞外卖,以流量论来思考问题,必定会水土不服。

如果说京东和淘宝搞峰值单量,是电商旧思维桎梏,那么美团作为深耕外卖的绝对龙头,为何同样选择了强补贴冲单量?

我们或许可以从王莆中接受晚点采访的对话中寻得答案:“因为只有胜利者才能说打仗没有意义,失败者这么一说,是给自己找台阶而已。如果我们不打,他们会认为我们是失败者。”虽然美团知道外卖不是流量生意,但社会认同的影响力逻辑,他们也不能忽视。

核心逻辑,还是为了“秀一秀肌肉”。

同时,王莆中还表示:“我们本来不想卷,我们是被动卷入。既然被卷了,就要告诉行业冲单的真相——你想做多少单,我告诉你就可以做多少单,而且用更低的成本做。我们不是非要做到多少单,而是我们要给行业看看,做订单是很容易的。”

未来我们或许很快会见到更天量的巅峰订单数据,但这样的攀比有意义吗?电商搞外卖,要真的实现突破,还是得摒弃路径依赖,回归到补履约能力、补用户体验的维度上。

03

迷途知返越早越好,强补贴怪圈要不得

当然,无论大家对巅峰单量、或者外卖这项生意的认知有何差异,但现如今亟需解决的问题是:补贴大战不应该长期进行下去了。

回到本轮外卖大战本身,从外卖大战的起因:电商搞外卖的动因出发,核心动因无外乎两种:

第一种,寄希望于高频的餐饮需求,带动低频的零售需求,追求的是入口流量。

第二种,真的认识到了即时配送市场的巨大潜力,希望以外卖为切口,构建完善的即时配送体系。

无论哪一种诉求,通过“强补贴”都是无法实现的。

第一种诉求的补贴悖论核心在于:当年Uber与Lyft、OFO和摩拜、社区团购等等补贴大战终局,都有一个显性的规律:通过补贴获客的转换率和LTV(用户价值)极低。

历史经验告诉我们,补贴吸引的是“价格猎手”,而非真实需求用户。这部分用户带来的入口流量,是不可能转化为高价值的电商零售流量。

王莆中说得很直接:“即时零售的市场总量从年初的1亿单翻至2.5亿单,其中绝大部分是泡沫。现在外卖大战最激烈的地方宿迁,单量规模涨了4 倍,但真正外卖业态的新用户极少。”

经历过多轮线下服务市场肉搏的美团显然更明白其中的道理:

今年6月以来,美团即时零售的订单已经连续保持在9000万单以上,尤其是餐食类订单的市场份额始终保持在70%左右。也就意味相较于“奶咖”的非刚性需求增长,美团增长更符合自然增速规律,用户价值更高。

第二种诉求的补贴悖论在于:如果想要完善构建即时配送的体系,资本的发力点理应是追求更广泛的供给,追求更完善的用户体验。而过分追求补贴带来的需求,忽视履约和用户体验,只会反噬即时配送市场的良性发展。

因此,当“补贴战报”的数字游戏喧嚣尘上,我们更应穿透表象,洞察本质。外卖乃至整个即时零售,其生命力根植于本地化、非标化、高时效的独特属性。

无休止的“强补贴”竞赛,不仅是对资本效率的极大浪费,更可能扭曲市场信号,透支行业健康,最终导致供给失衡与体验崩塌。

竞争的终点,不应是数据攀比,而应是整个即时零售生态的良性发展。