港股市场与流动性:资金盛+资产荒下的“极致”结构市

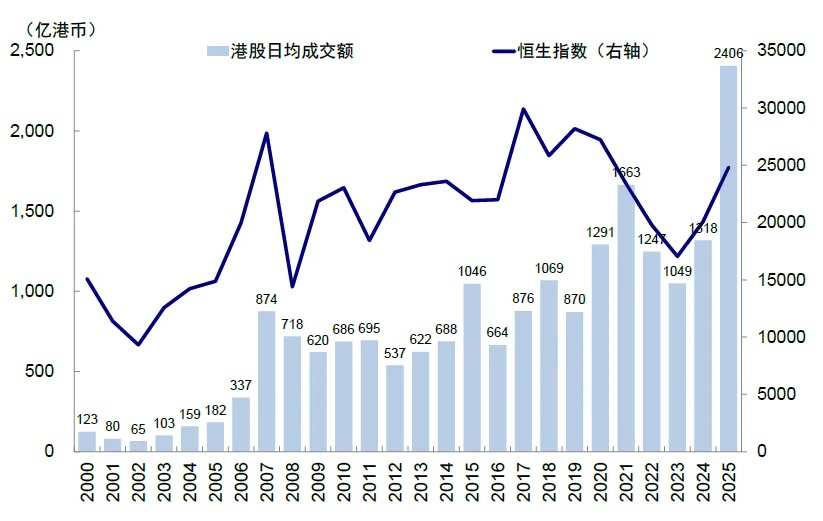

2025年初以来,得益于DeepSeek、新消费和创新药等新叙事的不断涌现,港股市场持续活跃,甚至一度领跑全球市场。即便二季度以来外部关税挑战增加、国内增长和信用周期再度趋弱,导致整体指数在24,000左右震荡并跑输全球,但结构性行情依然活跃。港股市场活跃的流动性具体体现为:1)日均成交额达2406亿港币,较2024年日均成交1318亿港币增长超80%,创历史新高;2)南向资金持续活跃,日均流入61.5亿港币,是2024年日均流入34.7亿港币的近两倍,截至目前累计流入7877亿港币,已接近去年全年8079亿港币的水平。

图表:2025年初至今,港股日均成交额较去年增长约80%

资料来源:Wind,中金公司研究部

持续活跃的流动性又直接解释了我们在近期港股市场看到的几个“不同寻常”的现象:

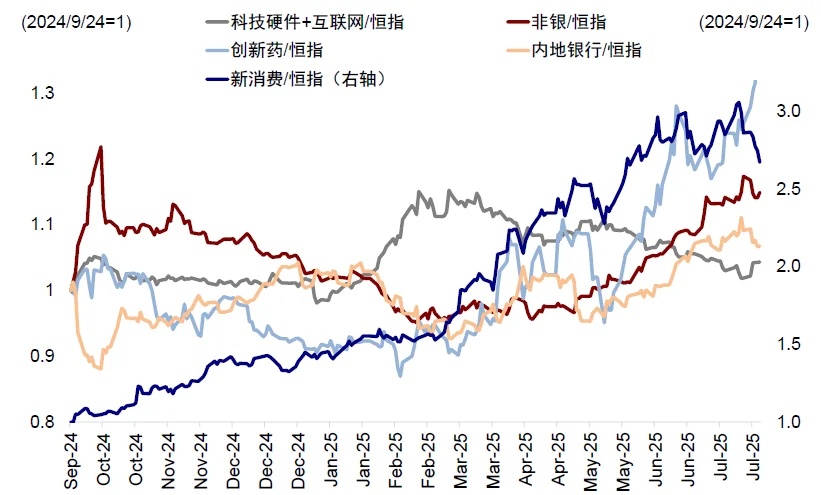

1) 对宏观不敏感的结构性行情尤为活跃:虽然整体中国基本面趋弱且外部扰动不断,但结构性行情活跃,板块之间此消彼长、不断轮动,如年初以来的AI、新消费、创新药等几轮主线;

图表:各行业的轮动情况

资料来源:FactSet,中金公司研究部

2) 容易形成热门板块的抱团和拥挤交易:那些被资金青睐的个股和板块都会出现短期预期和估值透支。我们以成交占比与市值占比来衡量“拥挤度”,可以清晰地发现年初以来的不同行业的拥挤程度和轮动情况;

图表:各行业的拥挤度情况

资料来源:Wind,中金公司研究部

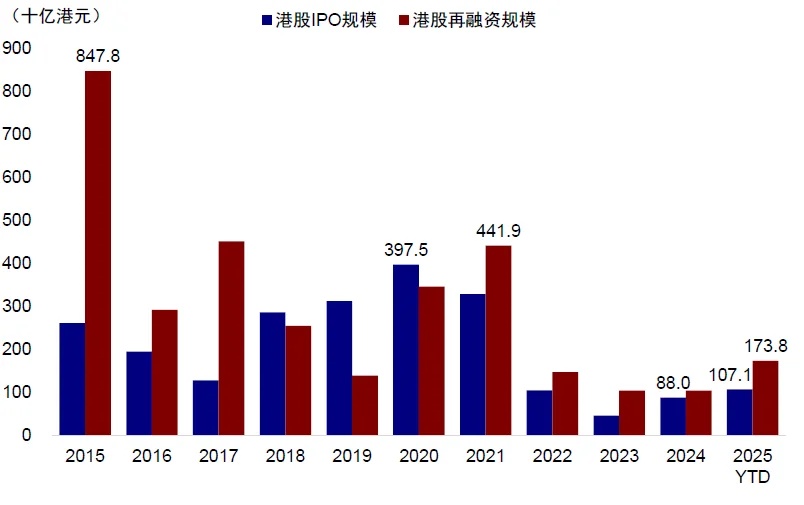

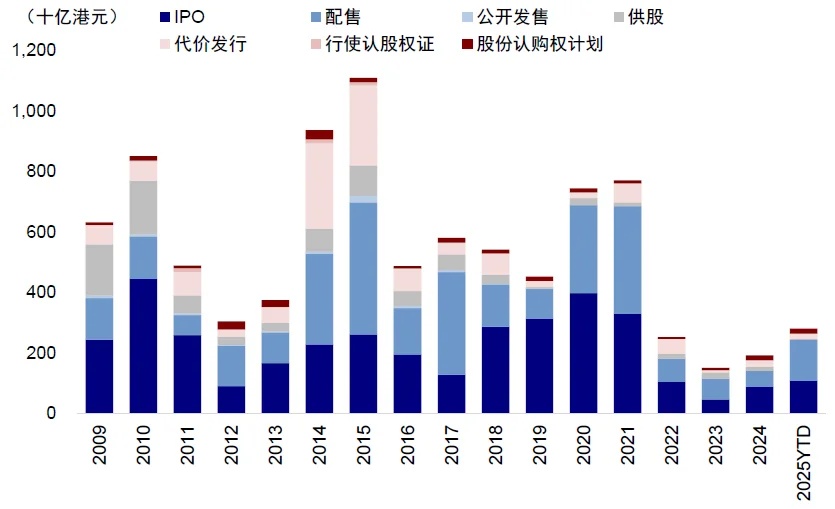

3) 更多公司赴港上市,包括A to H公司;再融资也不断增多。年初以来,港股IPO上市已有51家,募资金额达到1000亿港币以上,超过2024年全年规模,其中A股转港股上市公司10家,募资占比70%(《A to H上市浪潮影响有多大?》),后续还有近50家 A 股公司计划赴港上市,下半年还有195家公司排队。配售等再融资也明显增多,2025年上半年港股再融资规模突破1700亿港币,同比增长227%。

图表:今年港股IPO和再融资持续活跃

资料来源:Wind,中金公司研究部注:数据截至2025年6月30日

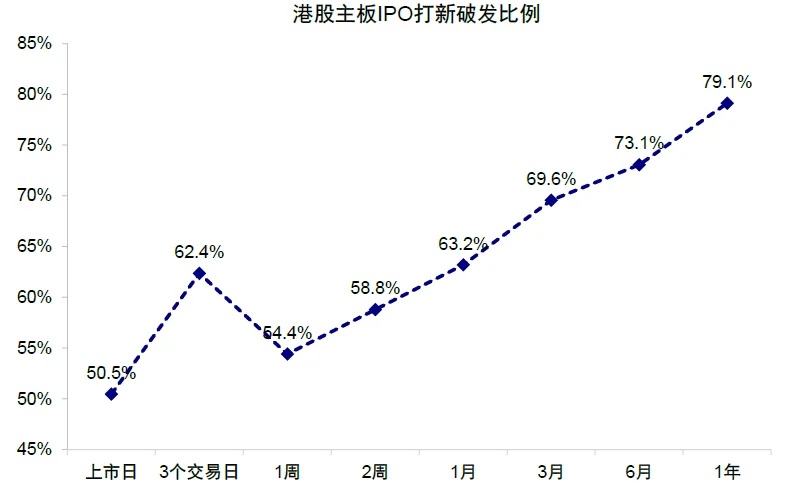

4) “打新交易”也明显活跃。我们在《港股打新指南》中曾针对港股IPO的收益做过详细分析,结论是由于充分市场化询价的机制,长期来看港股的打新平均正收益胜率只有51%且会随上市时间递减,并不存在稳定的制度套利机会,但是阶段性的流动性充裕和亢奋情绪无疑会助推热情;

图表:2015年以来港股首日破发概率达51%

资料来源:Wind,中金公司研究部

5) AH溢价收窄、甚至部分个股持续溢价,如宁德时代和恒瑞医药,截至7月18日分别交易在26%和14%的溢价;整体加权平均的AH溢价也缩窄到126%。我们在《A to H上市浪潮影响有多大?》分析过,符合当时产业趋势和外资审美的个股的确可以交易港股溢价,如2016-2019年的海螺水泥,但这一规律不能无限外推。短期看,整体AH溢价依然受限于分红税安排下的125%平价的“隐性底”,这也是为何3月下旬和6月下旬触及这一水平后,分别通过港股跌和A股涨收敛。

图表:整体AH溢价缩窄至126%

资料来源:Wind,中金公司研究部

造成港股市场这种流动性充裕环境的宏观背景,是我们在《港股2025下半年展望:资金盛与资产荒》中提到的,“钱多”(资金盛)与“回报少”(资产荒)的组合。充裕的流动性和有限的优质资产,必然导致资金扎堆,而恰好符合优质回报定义的资产大多在港股(如AI互联网、新消费和创新药)。

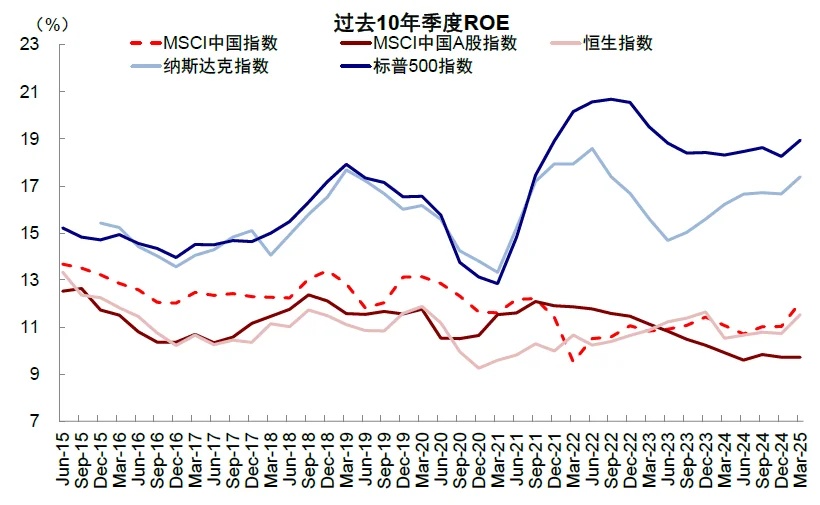

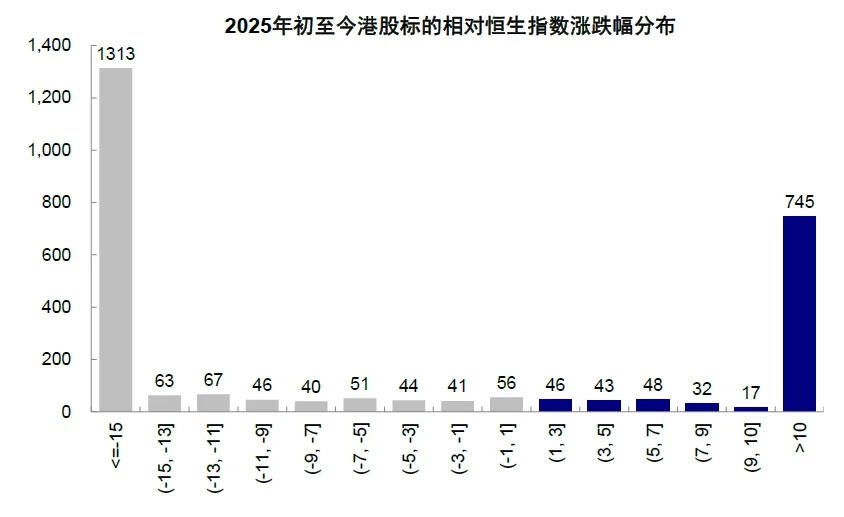

如果从ROE角度看,整体市场的ROE摆脱了前几年的持续下行但也仅勉强企稳(表明中国信用周期企稳但并未大幅扩张),但部分提升的行业恰是跑赢的板块(如金融中的保险和券商;周期中的有色;媒体与娱乐、软件、消费者服务与新消费等),这也是港股跑赢A股,结构性行情主导的根本原因(即便在港股内部,跑赢和跑输指数的分化也尤为显著,年初以来沪港通样本中仅有35%的标的跑赢恒生指数)。

图表:ROE结束持续下行但也仅勉强企稳

资料来源:Wind,中金公司研究部

图表:港股内部跑赢和跑输指数标的分化显著

资料来源:Wind,中金公司研究部注:纵轴为标的数量

毫无疑问,港股今年以来如此活跃的一级与二级市场,与活跃的流动性有着密不可分的直接关系。而且,作为典型的离岸市场,流动性对港股也扮演了远比A股市场更重要的作用。

那么,如何分析港股的资金面供需情况?后续如何演变,哪些因素是关键?我们在本文中提供一个全景式的分析。

港股流动性图景:宏观上的“资产荒”,港币与美元流动性;微观上的南向与海外资金 vs. IPO、配售与回购

今年以来,港股市场流动性整体宽松,可以从宏观和微观的市场资金供需两个大的维度来理解,而这两者之间又有一定关联,例如,正是因为宏观层面增长乏力和资产荒,才导致南向资金不断涌入和越来越多的公司赴港上市。

宏观维度:

包含三个层次,三个因素共同作用,形成了上半年港股流动性的基本格局。

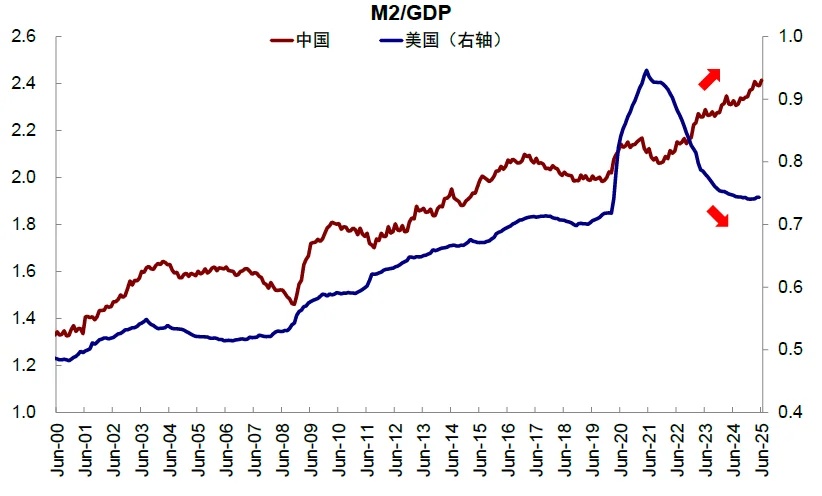

1)内地流动性:资金充裕(资金盛)但缺乏优质资产(资产荒),推动南向资金持续流入。截至6月,中国M2高达330万亿人民币,是GDP的2.4倍,不仅规模创历史新高,与GDP的差距也是历史新高,居民部门名义储蓄也在不断增加。但回报与成本倒挂的情况下,私人部门信用收缩仍在延续,经济未有全局修复,能提供新增长点或确定回报的资产较为有限。这一背景下,国内资金需要寻求有效配置机会,不论是稳定回报的分红资产、还是成长属性的新经济板块,港股都具有比较优势,进而吸引南向资金加速流入。

图表:货币总量充裕,但传导不畅

资料来源:Wind,中金公司研究部

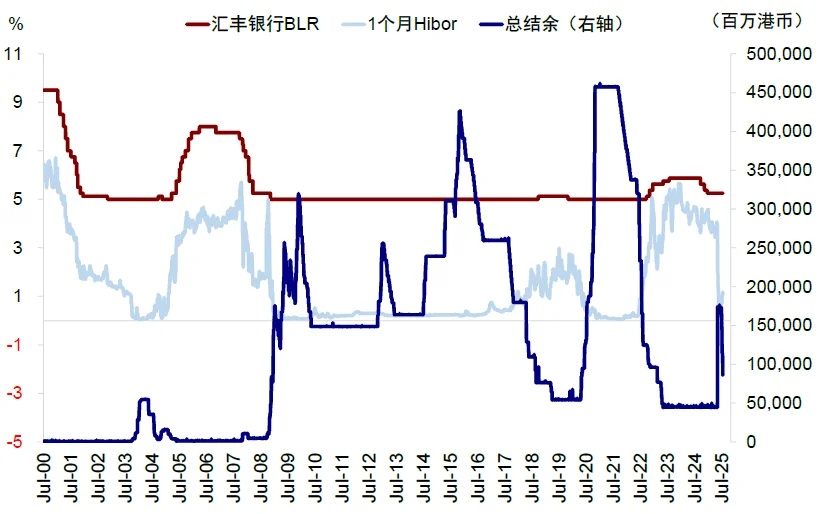

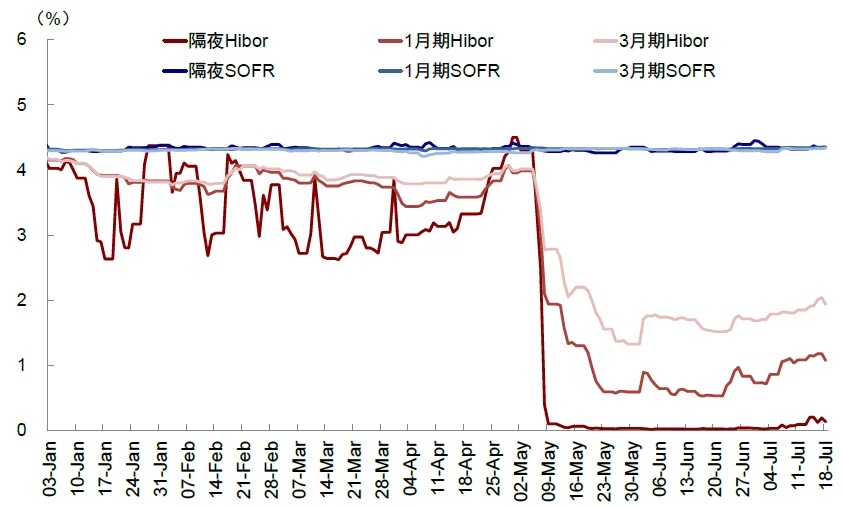

2)香港流动性:金管局投放大量流动性导致港币流动性异常宽松。5月初港币触及强方保证,香港金管局超预期大量投放流动性,导致银行体系总结余大幅抬升、Hibor骤降至零附近,市场流动性极度充裕。

图表:5月初金管局投放流动性,近期回收港币

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

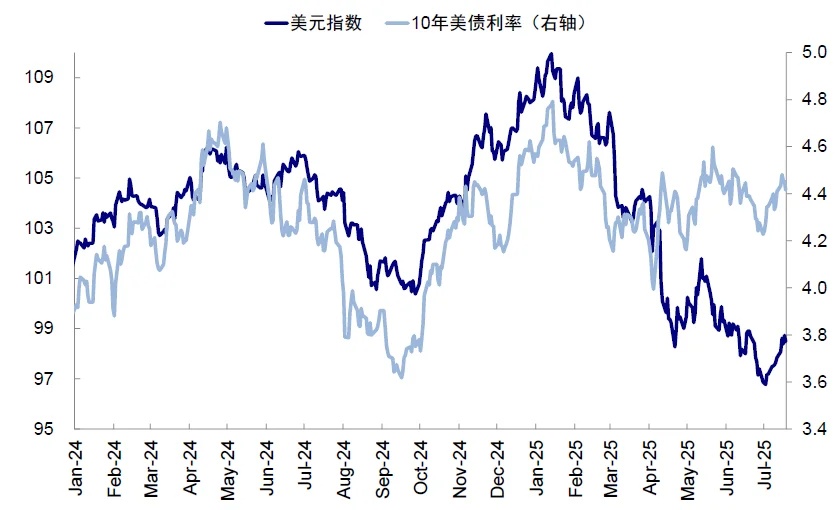

3)外围美元流动:二季度同样宽松。4月以来,不论是出于“去美元化”叙事还是对美元资产安全性的担忧,美元指数和美债利率也持续走弱,部分资金从美国撤出并“各回各家”,也间接受益港股。

图表:4月以来美元流动性整体偏松

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

微观维度:

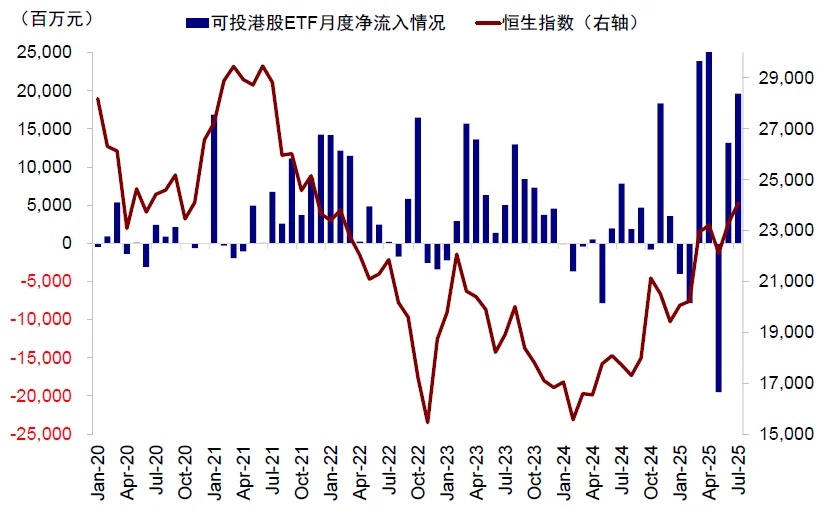

1)南向:强劲流入,截至目前的流入规模已接近去年全年,南向定价权在边际上和结构上不断提升,南向成交占比目前达到35%。这其中,以个人投资者(ETF)和交易型资金贡献了大量超额增量,上半年内地可投港股ETF资金净流入375亿元,环比增加10%,同时保险资金也在稳定增配。

图表:上半年可投港股ETF净流入规模较大

资料来源:Wind,中金公司研究部

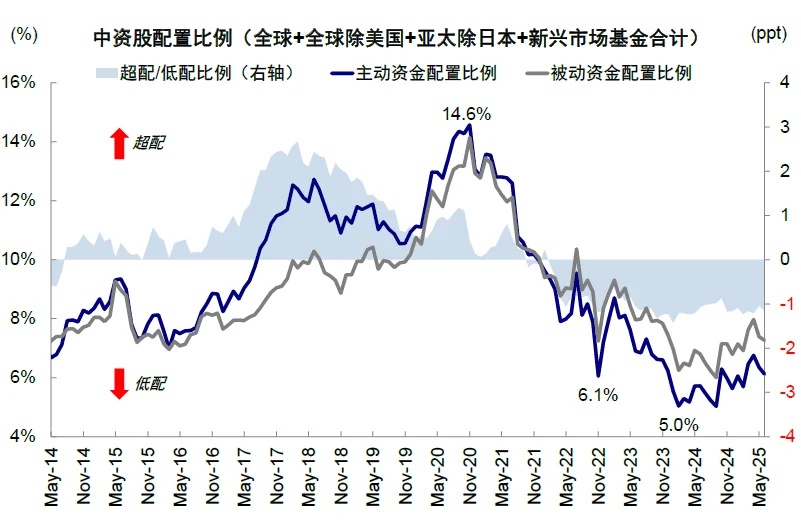

2)外资:长线外资仍未回流,但区域和交易型资金有结构性流入,今年主动外资累计流出港股市场77.8亿美元(vs. 2024年同期流出85.8亿美元),被动外资累计流入129.2亿美元(vs. 2024年同期流入75.8亿美元)。

3)公司行为:IPO和配售激增带来一定供给压力,上半年IPO募资金额是2024年同期的近6倍,配售募资规模达1,358亿港币、超过2023年和2024年两年加总,但在资金整体充裕情况下,并未对流动性产生显著的负面影响。

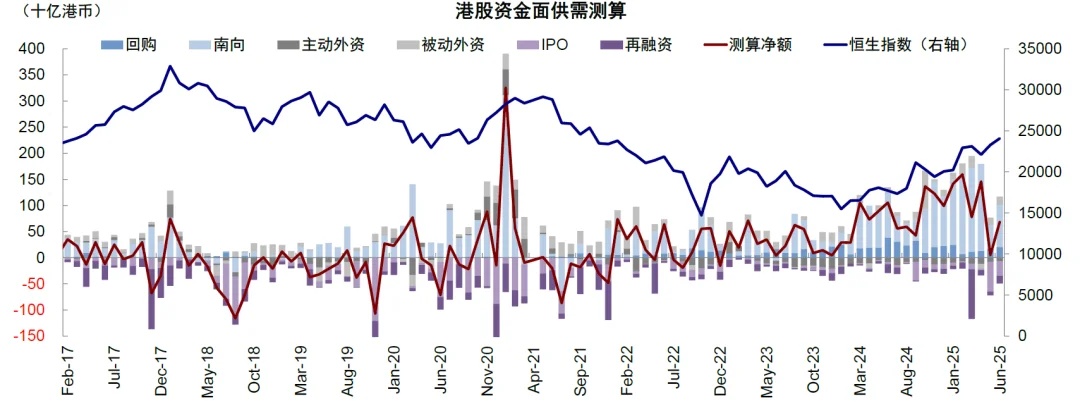

往前看,分析港股流动性的未来趋势,同样可以从以上几个驱动因素入手。节奏上,我们预计三季度港股会面临多方面的流动性边际趋紧的压力;量级上,下半年对资金的需求规模可能延续甚至加速(IPO和配售3000亿港币以上),但资金供给速度能否加速还要看“赚钱效应”(南向、外资和回购或为3000亿港币左右)。

宏观维度:

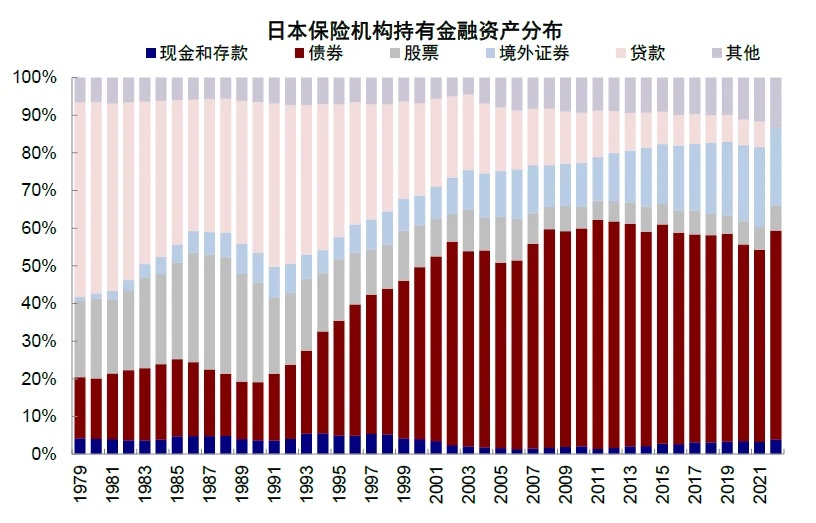

1)内地资金盛+资产荒的局面或将延续,但要关注A股边际吸引力是否增加。从信用周期角度,政策的“有限发力”与科技和新消费等的“局部拉动”,都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性修复,投资者需要继续寻找能够提供回报的结构性机会,保险等长线资金配置港股的趋势或将延续。除了寻找新的增长点,对于能够提供稳定回报的分红资产,部分投资者担忧股息率下行是否会导致这类投资机会难以持续,但分红资产的吸引力并不以固定时间或特定股息率为终点,日本保险资金在利率下行阶段超过十年持续增加债券资产配置,以及此前分红资产连续三年跑赢均是例证。不过,短期分红资产可能因为估值透支出现波折,当前银行股股息率下跌较快,且AH溢价显著收窄至20%以下。

图表:日本保险机构90年代持续增配债券

资料来源:Haver,中金公司研究部

图表:银行板块AH溢价已经低于20%

资料来源:Wind,中金公司研究部

2)港元流动性三季度边际收紧。此前Hibor骤降使得港币快速贬值至弱方,已经连续触发金管局干预机制,6月下旬至今金管局累计已回收872亿港币,为之前投放规模的70%,总结余减少至864亿港币。尽管金管局相对温和的操作并没有使流动性收紧太快(隔夜和1月期Hibor分别为0.13%和1.13%,仍在低位,《Hibor如何影响港股?》),但由于美元兑港币汇率仍在7.85弱方附近,金管局回收港币的方向较为明确,港元流动性难以更松。

图表:近期Hibor利率整体抬升

资料来源:Wind,中金公司研究部

3)美元流动性三季度也面临供给压力。一方面,“大美丽”法案通过后,会在三季度带来一万亿美元左右的国债供给高峰,进而推高美债利率(详见《“大美丽”法案后的美债、美股与流动性》);另一方面,科技投资加速、财政发力、美股新高都明显打消了4月中“去美元”和“股债汇三杀”的担忧,也推动美元企稳甚至走高,这也是我们在下半年展望中不同于市场共识的核心提示(《全球市场2025下半年展望:共识化的“去美元”》、《美股与美元的关系》)。

微观维度:

1)南向资金:年内相对确定的南向增量约为2,000-3,000亿港元,全年累计流入或超万亿港元,下半年流入速度可能放缓。对于南向投资者,港股市场的长期配置价值依然存在,但短期透支后也会有波动。此外,作为机构的公募与保险等的“子弹”可能并没有想的那么多。截至一季度,内地主动偏股基金港股持仓为30.8%,即便到最高的50%,也只能额外新增约2,500亿港元(股票持仓总规模1.47万亿港元)。我们测算,后续年内相对确定的南向增量约为2,000-3,000亿港元(公募约1000亿港元+保险约2000亿港元),全年累计流入可能超万亿港元。相比之下,私募以及个人投资者流入与否和流入速度受市场表现本身影响较大。假设上述各类型资金在当前港股配置比例的基础上提升5%,我们估算今年全年流入规模或达9,000-11,000亿港元。

2)外资:期待欧美长线外资大幅回流并不现实,但大幅流出的空间也有限。参照2022年以来数据,我们预计下半年在EPFR口径下,主动外资或继续流出70亿美元,被动外资有望延续流入100亿美元。主动外资回流是基本面改善的滞后指标。基准假设下,信用周期难以转化为全局性修复,同时后续关税扰动风险、中美金融领域的潜在交锋也可能加大外资回流中国市场的难度,比如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响。不过,关税风波后外资对于中国市场进一步减配,目前配置比例已经很低,且相较基准低配超1ppt,因此后续大幅流出的可能性也相对有限,同时部分交易性资金与区域资金,对于港股优质个股与结构亮点依然有配置意愿,仍有望吸引部分资金。

图表:目前主动外资对中资股配置较基准低配1ppt

资料来源:EPFR,中金公司研究部

3)IPO、配售与回购:下半年预计新增IPO募资1200亿港币,配售或延续上半年趋势新增约1500-2000亿港币,回购或新增1000亿港币。IPO方面,2013年以来港交所数据显示,递表后成功上市的公司占比为63%,但能够在首次递表后有效期内通过聆讯的企业仅占六成,多数需要经历二次或多次递表,若参照这一比例,假设港交所按照以往进度推进IPO申请,结合正在处理的上市申请数量195宗,年内预计或还有约80家公司在港上市,2015年以来港股IPO每宗平均募资规模为15亿港币,我们估算下半年或需1,200亿港币。配售上,企业启动再融资的时机与规模不仅取决于自身具体的扩张性需求,还会受到市场环境影响,2025年上半年港股再融资规模达到1,738亿港币。基准假设下,下半年港股上市后募资规模或延续此前水平,预计下半年新增募资1500-2000亿港币。回购上,港交所2024年6月推行库存股改革,允许上市公司将回购的股份作为库存股持有而非强制注销,提升企业积极性和回购效率。2025年至今港股回购延续升温,累计有209家公司参与回购,回购金额达到1032亿港币,下半年预计回购金额或与上半年基本持平于1000亿港币左右。

图表:2025年上半年再融资规模突破1700亿港币

资料来源:Wind,中金公司研究部注:数据截至2025年6月30日

市场与配置建议:指数层面大幅突破需要额外催化剂;建议仍以结构为主,阶段性的“新哑铃”配置

往前看,支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向,资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上,三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力,包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力,不排除造成一定扰动。与此同时,增长趋缓,政策发力放缓,关税谈判等也存在变数。不过,我们依然提示,如果波动反而可以提供更好的再介入机会,“低迷的时候积极介入、亢奋的时候适度止盈”依然是一个有效策略。

图表:港股资金面上半年偏宽松,提振市场表现

资料来源:Wind,EPFR,iFind,中金公司研究部

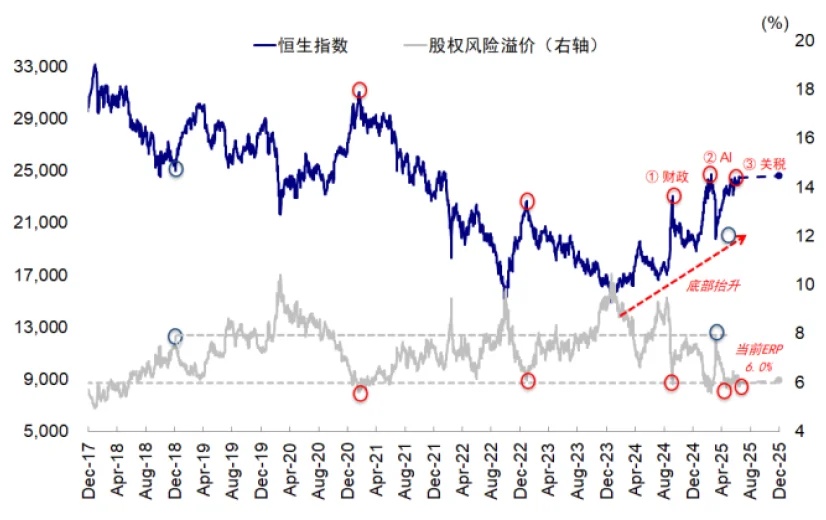

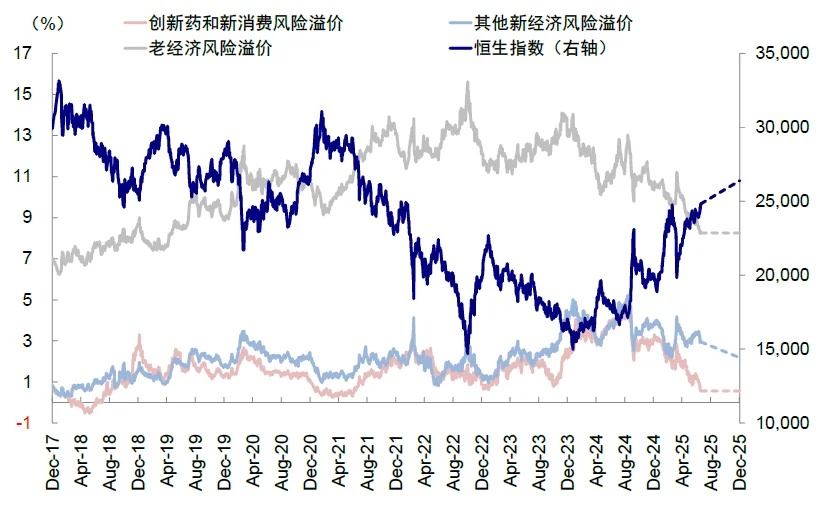

从点位上看,当前动态加权后的恒生指数风险溢价回落至6%,已略低于去年10月初水平。无论是DeepSeek资产重估、去年“924”行情、还是2023年初疫情放开时期的市场情绪,恒指风险溢价6%似乎是一个重要的关口,短期情绪修复的空间或许有限,估值进一步扩张需要更多催化剂。因此,1)基准情形下,若盈利不下修但也暂时没有科技板块的提振,恒指或在24,000点附近震荡;

图表:基准情形下恒指在24,000点区间震荡

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

2)乐观情形下,拆解板块测算,当前新消费+创新药板块风险溢价0.6%,接近2022年底防疫优化时的水平;银行等老经济板块风险溢价8.3%,已低于2021年经济周期和房价高点时的9.1%;其他新经济板块(互联网等)风险溢价为3.0%,仍高于今年3月下旬AI行情时的低点2.2%。若假设科技板块风险溢价回落至今年3月下旬低点,新消费/创新药与银行板块情绪维持不变,恒指对应26,000点左右。

图表:乐观情形达到26,000,但需要更多催化剂

资料来源:FactSet,中金公司研究部

但市场能否有效突破?我们在《港股2025下半年展望:资金盛与资产荒》中提到,决定中国信用周期走向的关键是关税、财政与AI三个因素,因此要看这三者相对此前高点的相对变化:1)财政:关税降级减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税:能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI:近期电商互联网情绪修复,但或仅在结构上有贡献,同时当前情绪相比春节后的亢奋要“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

因此,指数有效突破和估值继续扩张需要更多超过之前“高基数”的催化剂,我们建议仍以结构型行情为主。稳定回报(分红)+成长回报(成长)的哑铃型配置仍是在信用周期企稳但难以大幅扩张前的最优策略,只不过阶段性的在哑铃两端也可以结合板块透支程度略作轮动的“新哑铃”,核心的原则是在合理的位置买长期正确的板块。

分红:长期逻辑稳固,但银行板块短期估值透支,可部分适度切换到保险等。增长与全市场投资回报率下行且缺乏明确产业主线的背景下,稳定回报或保值资产仍有长期配置价值,尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下可以作为阶段性下行的对冲工具,但银行板块显著上涨后短期估值透支、AH溢价收窄至20%以下,吸引力下降也会面临压力,可以考虑阶段性将部分银行仓位轮动至同样受益于高分红逻辑、股息率仍有吸引力的保险板块。

成长:新消费短期透支较多,AI应用、机器人与创新药。短期看,新消费透支较为明显。创新药涨幅可观,长期逻辑明确,短期也可以把握节奏。相比之下,预期较此前没有那么亢奋的AI应用与机器人相关板块,可以再度提前埋伏布局,或是更好的选择,具体方向包括:1)AI应用,涵盖游戏、短视频生成、软件、教育等子方向;2)机器人产业链,尤其聚焦核心零部件领域。