原创ⓒ新熵 新消费组

作者丨木槿 编辑丨江蓠

近期,京东强势杀入医美赛道。

据第一财经报道,京东的首个线下医美自营诊所于7月14日在北京亦庄正式开业,接入京东APP医美频道。同时,其透露第二家自营诊所将于9月30日在北京“老国贸“开业。

笔者从京东APP搜索“医美”关键词,可直接跳转至医美频道,通过该频道可以直接进入京东自营店。从产品的价格来看,热玛吉、超声炮、光子嫩肤设备第八代M22等8个项目的价格在1000元至17000元之间,剩余16个项目的价格在千元之下。

▲ 图/京东APP截图

在今年的618前夕,也就是美团与京东的外卖大战如火如荼之际,刘强东首次谈及了做外卖以及酒旅的逻辑,其称“京东所有的业务只围绕供应链。“

同时也提到了对医美的设想,其指出,未来京东会有美容的供应链、医美的供应链、医院的供应链,甚至大家在马路边看到的捏头洗脚等各种业态的供应链。

巨头们往往会在各个赛道上展开激烈竞争,争夺市场份额、用户心智、技术标准以及行业话语权,在医美赛道也一样。事实上,在京东之前,阿里、美团、抖音以及腾讯早就先后涉足医美赛道。

随着此次京东的强势入局,其与阿里、美团等互联网大厂以及医美界的“原住民们”将开启新一轮的厮杀。

而大厂抢滩医美赛道的背后,是对高价值用户、高利润场景的争夺,在这一过程中,找准差异化定位至关重要。

大厂医美路径存分野

在医美赛道的激烈角逐中,各大厂虽然摩拳擦掌,不过在战略选择和业务推进上,却呈现出各具特色的打法。

对于大厂来说,涉足医美有三种方式,亲自下场、以掮客的身份或者是通过投资的方式。

不过,医美行业的获客成本本就高,医美消费者需要花费更多的时间去对比进而挑选合适的平台。因此大厂若贸然踏入,虽自身有庞大的流量基础,但是精准触达的难度较大。

基于此,京东将目光瞄向了彼时有着“互联网医美平台第一股”之称的新氧,后者在医美行业的影响力较大,其“媒体+社区+电商”的服务模式在行业内具有较高的知名度和用户基础。

京东与新氧自2021年6月开始合作后,新氧医美官方旗舰店入驻京东,随着新氧将越来越多的项目嫁接到京东上,后者也积累了大量的医美用户。

小试牛刀,初见成效的背景下,新氧与京东健康联手共建的“京东健康医美”频道正式上线。数据显示,自2021年8月18日上线至当年的9月份,引入了超2000家认证医疗美容机构,进一步扩大了其医美流量池。

完成流量池的基础建立后,京东着手搭建供应链。

根据梳理,自2023年开始,京东健康先后与华熙生物、艾尔建、瑞典墨尼克医疗以及信达生物等头部厂商达成直供合作,构成了“厂商-京东-用户”的短链模式,这种模式省去了中间商,毕竟医美产品的流通成本较高。昊海生科曾在招股书中披露了玻尿酸产品的平均单价和成本,2018年,该公司一支成本为19.22元的玻尿酸产品,销售单价能达到285.35元。

相比较京东亲自下场做,美团虽然入场时间较早,但是停留在咨询和平台中介的层面。

就在京东线下医美自营店开业两天后,美团也官宣上游品牌顾问委员会正式成立,包括12名成员。除了3位来自美团成员外,其也拉来了中国整形美容协会副秘书长靖宣以及8位医美上游企业的人员。

拉长时间线来看,早在2017年开始,美团就开始涉足医美。

2017年美团点评丽人事业部旗下的医美业务上线;2019年成立“正品联盟”,联合华熙生物、艾尔建等品牌推出“医美甄选”模式;2023年发布北极星医美机构榜”;2024年上线“找品牌”功能;2025年5月,华熙生物首款合规Ⅲ类械水光产品“润致·缇透”在美团首发,上游品牌可直连平台;2025年6月,朗姿医美与美团达成战略合作,在业务上后者依旧为前者提供营销类的服务。

▲ 图/北极星榜五维评价,美团APP

可以看出,相比较京东的亲自上牌桌,美团更像是以顾问的身份隐于医美机构后方,同时还充当线下机构的流量入口。其本地生活超级入口正是其敢于杀入医美赛道的核心底气,本地生活作为吃喝玩乐的第一基础,自然也可以延伸到医美板块。

也就是说,美团树立的对机构权威的评估体系,叠加庞大的用户基础和流量入口,是美团在医美赛道的核心竞争力。

从收入层面来看,美团医美通过“佣金+广告+供应链+服务”的多元模式实现收入,既从C端用户的交易中抽佣,又从B端机构的营销、供应链和运营服务中获利。根据最新数据,美团2024年医美类GMV突破380亿元。

关于具体的医美业务的收入,美团曾在2019年披露,2019年Q1,美团医美业务实现了超过两倍的同比收入增长。同年618期间,美团医美线上交易额突破6.7亿元,双11大促期间,线上消费金额达15.3亿元。

阿里与美团在医美上的布局有着较高的相似性,同样是中间商+裁判的身份。具体来看,在线上端,天猫国际通过跨境通道引入赛诺秀、菲欧曼等国际医美设备品牌,2024年进口医美器械成交额同比增长210%。在线下,阿里的本地生活平台口碑联合伊美尔、美莱等头部机构打造的"安心美"联盟,已覆盖全国136个城市。

不过,与美团不同的是,阿里将医美与消金业务进行了绑定。支付宝则创新推出"医美分期+效果保险"组合产品。目前来看接入医美分期的机构并不算多。作为阿里大本营的杭州萧山区,截至去年6月份也仅有6家医美机构开通。

相比较前面几家的谨慎,字节在布局的动作相对来说较为大胆,不过入场时间较晚。在2021年6月,字节跳动旗下的小荷医疗已上线医学美容服务“小荷医美”,主打轻医美。

到次年6月份,字节通过旗下子公司小荷健康香港有限公司完成对美中宜和的全面控股,后者属于医疗机构。2022年8月份,根据人民日报数字传报,该机构在全国有14家连锁机构。

从这家机构小程序发现,门诊预约界面有医疗美容科以及整形外科。

这属于重资产运营,要知道即便是做自营门店的京东,也只是将首家门店嵌入京东健康门诊部。

可以说,字节跳动的医美布局呈现流量转化→资源整合的递进节奏,从早期依托抖音内容生态试水,到后期通过收购控股构建线下医疗网络,其核心优势在于流量生态与技术中台。

押注医美的底层逻辑

事实上,无论是外卖大战,还是先后踏入医美赛道,背后都藏着大厂们的焦虑。

就2025年1季度的业绩来看,京东、美团、阿里虽保持较为可观的增速,但背后也显露出结构性矛盾与行业深层挑战。

具体来看,淘天作为阿里的核心业务之一,淘天客户2025年管理收入+12%,但市场份额持续被分流(高盛报告显示,2019年至2023年,淘天的市场份额由66%降至45%。)

而美团作为被京东、阿里狙击的对象,更为焦灼。今年第一季度,整体营收及核心本地商业的营收增速均较上年同期有所放缓。2024年第一季度,该公司的总营收增长率为25%,核心本地商业的营收增长率为27.4%。不少机构给了悲观的预期,大摩预测美团Q2经营利润同比下滑24%,瑞银同步下调2025年经调整净利润预测14%~19%。

京东的业务带电品类(家电3C)收入同比+17.1%,系受益于国家补贴政策,即时零售(外卖)业务营收+18.1%,但经营亏损率扩大至23.1%。

虽然大厂们各有本难念的经,但在某个层面上,它们共同面临着相同的挑战。当用户到顶、时长到顶、预算到顶,所有旧引擎会同时失速。因此,用更高毛利、更高效率的新场景把旧用户重新招揽一遍是为数不多的选择之一。

医美行业的高毛利众所周知,“女人的茅台”爱美客便是一个典型的例子。其超高的净利率以及超过茅台毛利率的战绩,让市场对医美行业充满了想象。

即便是处于中下游的企业也有着可观的毛利率。根据前瞻产业研究院,中游机构毛利率普遍在40%-55%。蓝鲸新闻此前指出下游毛利率在60%-80%。

同时,医美行业的消费迁移也让这个行业充满了魅力。当前用户已经从“买美妆”升级到“做医美”,从“线上内容种草”升级到“线下即时见效”,从“买大牌”升级到“买功效”。

在今年2月的财报业绩会议上,欧莱雅首席执行官叶鸿慕并不看好美妆市场,其认为:中国市场将会是未来最大的未知数。

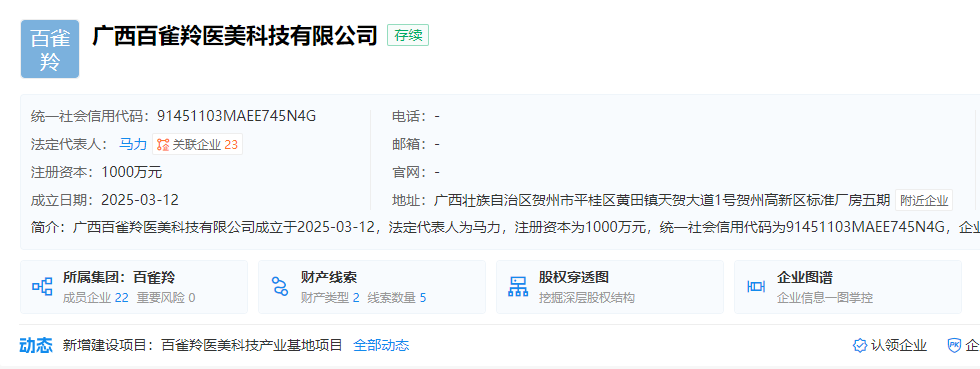

近几年美妆行业的变化也证明了这一点。欧莱雅去年投资了中国医疗美容连锁机构“颜术医美”;百雀羚注册成立广西百雀羚医美科技有限公司;雅诗兰黛也选择与中国医疗医美机构嘉会医疗达成战略合作……

▲ 图/企查查

美妆跌倒,医美吃饱。据弗若斯特沙利文预测,到2026年,我国医美市场规模将达到3998亿元,到2030年有望增至6382亿元,年复合增长率为12.4%。

在这场迁移里,大厂只有把生意伸到医美环节,才能把流失的用户时长、预算和利润重新抓回自己手里,谁能更快地抢占用户心智,谁就能迅速开拓第二增长曲线。

此外,就大厂自身来说,做医美也并不是另起炉灶,医美算是健康生态的其中一个模块,正好落在各家“能力射程”之内——处方流转、冷链物流、医生资源、金融分期、线上履约全都有现成基础设施。

构筑信任壁垒是关键

从医美产业链来看,行业内有个共识:上游吃肉,下游喝汤,中游连骨头都啃不到。中游是医美机构,比如朗姿股份;下游则为渠道商,比如美团、新氧。

由此来看,大厂们处于医美行业的中游、下游。

从当前整个医美行业来看,并不算美好,此前也有媒体形容医美行业是“围城”。

尤其是颇具代表性的上游,产品多,竞争加剧,价格战也在打响。开源证券指出,薇旖美出厂价已从2023年的981元/支降至2024年的908元/支,跌幅超7.5%。价格下行压力源于两方面:其一,医美机构渠道争夺白热化,2024年锦波生物曾两次公开谴责新氧、美团等平台的“低价倾销”行为;其二,竞品加速入场,巨子生物、创健医疗的重组胶原蛋白产品预计将在2025-2026年密集上市。

寒气传导至中下游的企业。顶智医美创始人王建中在个人微信公众号中指出,“上游一边控价,一边提价,想通过各维度控制中游机构,但机构生存太艰难了”、“直播价卖得比很多医美机构进货价都低”、“医美价格战只会继续,是流量都会抢”。

▲ 图/央视焦点访谈栏目报道医美直播丛生乱象

因此,大厂们想要喝到口剩汤,也没那么容易。

而除了要直面与原住民们的对打之外,大厂们也要建立自身的竞争壁垒。

毕竟,医美行业的容错率极低。不能再沿用互联网行业快速试错、迭代优化的老路子,每一次失误都可能触碰医疗安全的红线,牵连品牌信誉的根基。

想要跳出流量思维的惯性,就要用技术优势搭建更透明的信息屏障,让用户避开“黑医美”的陷阱。毕竟,在医美这个特殊赛道上,能长久“喝汤”的前提,永远是先守住“不出错”的底线。

美团和阿里面临的的问题是一样的。中间商和裁判的角色本质上是商业扩张野心与平台治理能力、短期流量目标与长期生态愿景的战略撕裂——其原本计划是通过医美业务完善本地生活服务闭环,成为“可信的服务连接器”,但实际上二者的“想做生态规则的制定者”与“离不开交易抽成的既得利益”很难达成平衡。也就是说,其需要在安全与商业价值之间找到精准的平衡点。

且,若两家在此后亲自上牌桌,双重角色必然引发规则制定者与市场参与者的利益冲突。

▲ 图/AI制作

就京东来看,其欲复制供应链+线下闭环模式,但医美行业的非标属性使其难以标准化。例如,美团的北极星医美榜通过用户评价和专业认证构建透明决策体系,而京东尚未建立类似机制;新氧通过案例库+直播面诊强化用户粘性,京东的内容生态仍处于空白。这种定位模糊导致其既无法与美团争夺流量,也难以与新氧比拼专业。

而就赛道本身来看,医美服务依赖医生专业判断,而大厂习惯的“低价引流+升单”模式易引发信任危机。

流量是入场券,信任才是通行证。或许只有构建起技术穿透、合规硬实力与用户共情力三位一体的信任壁垒,大厂们才能在医美圈层中占据一席之地。