文|飞说智行 周雄飞

Robotaxi不愧是一门好生意。

因为这个行业还在吸引新玩家加入。上月底,特斯拉宣布在美国德州奥斯汀启动Robotaxi试点运营,通过让自有Model Y接入运营,当地民众支付4.2美元就可体验Robotaxi服务。

几乎前后脚,哈啰宣布与蚂蚁集团、宁德时代共同成立造父智能科技有限公司,专注于L4级自动驾驶技术研发、安全应用和商业化落地,将打造Robotaxi运营平台,这也意味着哈啰正式进入Robotaxi行业。

需要注意的是,相比于特斯拉通过自有车辆搭载FSD系统独自运营Robotaxi业务不同,目前整个Robotaxi行业或许已进入“合纵连横”的时代。

从今年5月开始,Uber相继宣布Waymo、Momenta、小马智行、文远知行和萝卜快跑等自动驾驶企业的Robotaxi车辆接入到它的平台上;此外,Uber还宣布向自动驾驶公司Nuro和汽车制造商Lucid投资,布局Robotaxi业务。

视角来到国内,如祺出行在这两天宣布启动“Robotaxi+”战略,扩大与各地方监管机构、自动驾驶技术公司及其他生态企业合作,让不同企业、不同技术路线和不同车型的Robotaxi都能接入如祺出行的平台运营。

如祺出行启动“Robotaxi+”战略,加速Robotaxi大规模商业化落地,图源如祺出行公众号

再加上基于“星火”和“星河”两大计划,如祺出行计划未来5年进入100个核心城市,与合作伙伴一起构建超万辆规模的Robotaxi车队,同时为此大规模车队打造Robotaxi三级运维网络,这也是行业首个聚焦Robotaxi大规模商业化落地的运营基础设施网络。

基于如祺出行的这些布局,应该就能让全球更多普通用户体验到状态良好、安全和智能的Robotaxi服务。正因这样,在业内看来,如祺出行已经有了Robotaxi行业“中国版Uber”的模样。

那么,小马智行、文远知行这些自动驾驶企业为何要和如祺出行、Uber这样的出行平台“合纵连横”?

因为Robotaxi行业已从技术验证和试点运营的上半场,进入到考验Robotaxi大规模商业化落地的下半场。

而要达成这个目标,具备大规模运营的能力成为关键因素。因为这个能力,能实现提升大规模车队运营效率和服务体验的同时,还能降低运营和服务成本,从而让Robotaxi大规模商业化成为可能。

除此之外,车辆硬件制造、自动驾驶技术迭代和用户触达三大能力,也被业内视为支撑Robotaxi大规模商业化落地的组成因素。结合以上来看,类似如祺出行、Uber等出行平台则很大可能成为能整合这四大能力的核心玩家。

由此,在Robotaxi行业下半场战局中,像如祺出行、Uber这样的玩家将有可能变得无比重要。

1、Robotaxi玩家们纷纷组“朋友圈”和搭“基建”?

Robotaxi行业中正出现一个个“朋友圈”。

从去年开始,自动驾驶企业们接连与Uber“牵手”。去年9月,文远知行宣布与Uber达成战略合作,会推动自身Robotaxi车辆上线Uber平台。来到今年,萝卜快跑宣布计划将数千辆Robotaxi接入Uber平台。

同在今年,小马智行和Momenta等自动驾驶企业也宣布与Uber达成战略合作,他们都计划将自身Robotaxi车辆和服务接入Uber平台。与此同时,Uber也在对Robotaxi领域投资布局。

图源Uber官网

本月17日,Uber宣布与Nuro和Lucid达成战略合作,并且会向这两个合作伙伴投资数亿美元,用于让Lucid的车辆搭载Nuro的自动驾驶技术,以便在六年内组建一支Robotaxi运营车队。

就在Uber组建它的Robotaxi“朋友圈”时,如祺出行也在行动着。

近日,如祺出行举办了发布会,宣布正式启动“Robotaix+”战略,简言之他们会基于平台运营能力,通过扩大与各地方监管机构、自动驾驶技术公司及其他生态合作方合作,让不同技术路线、不同算法系统、不同车型的Robotaxi均能接入运营。

在发布会上,如祺出行与广汽商贸、广汽能源,以及来自广州和杭州的Robotaxi资产战略伙伴签署合作协议。此外,如祺出行还提出“星火计划”,计划在未来5年让Robotaxi运营进入100个核心城市,与合作伙伴一起构建超万辆规模的Robotaxi车队。

这就意味着,全球各地的普通用户未来在如祺出行的平台上除了能看到如祺Robotaxi之外,还能打到其他更多自动驾驶企业、不同车型的Robotaxi,用更大规模的Robotaxi车队,让全球更多普通用户体验到Robotaxi服务。

由此,在业内看来,凭借更多自动驾驶企业与如祺出行合作,让更多的Robotaxi驶向全球,如祺出行也有了Robotaxi行业“中国版Uber”的样子。

像这样的Robotaxi行业“朋友圈”,还有很多。

比如Momenta就与享道出行达成合作,计划在上海打造L4级别Robotaxi车队;吉利智能驾驶中心也计划在曹操出行平台上运营Robotaxi业务,计划在2026年推出定制式Robotaxi服务。

除了通过合作“朋友圈”扩大Robotaxi运营规模之外,很多玩家也在积极为Robotaxi行业搭建运营基础设施。

以如祺出行为例,他们推出了“星河计划”计划在未来5年推动10亿级投资计划,整合汽车上下游供应链资源,在100个核心城市创新打造Robotaxi三级运维网络,包括如祺Robotaxi速应场、如祺Robotaxi维保站、如祺Robotaxi枢纽中心,总量预计达1000个。

基于这些运营基础设施,可以覆盖Robotaxi车辆从应急停车、清洁维护到车辆智能诊疗等全链条运营服务。可以说这是行业首个聚焦Robotaxi大规模商业化落地的运营基础设施网络。

图源如祺出行公众号

如祺出行之外,Uber等玩家也有宣布会建立充换电、清洁维护、停车以及维修点等运营服务网络。

从以上来看,小马智行、文远知行等自动驾驶企业正在与如祺出行、Uber这样的出行平台合作组建“朋友圈”,与此同时这些出行平台也在快速布局Robotaxi运营基础设施网络。

之所以会有这些行动,也是因为Robotaxi行业已进入下半场战局。

2、Robotaxi行业下半场,大规模运营能力成为必备?

近些年,可以说Robotaxi行业迎来了“爆发期”。

目前,可以看到萝卜快跑、小马智行、文远知行等自动驾驶企业的Robotaxi已经在国内北京、上海、广州、深圳和重庆等城市落地全无人商业化运营,并且这些玩家的Robotaxi已经出海到阿联酋、沙特、新加坡和瑞士等海外城市开启试点运营。

就此来看,这些自动驾驶企业已经走过了技术验证和商业化试点运营的行业上半场。

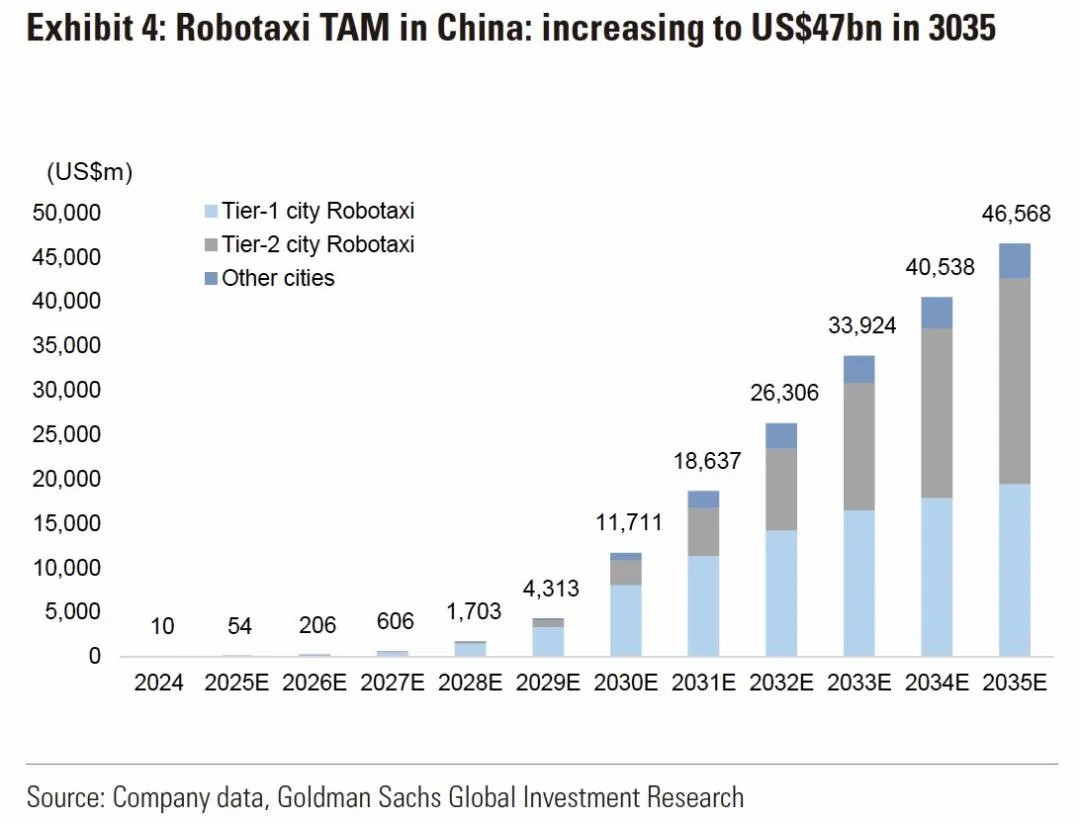

而行业下半场,或许考验着行业玩家们实现大规模商业化的能力,毕竟整个行业正在快速发展着。按照高盛在研报中预计,中国Robotaxi市场将从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元,十年间增长757倍。

中国Robotaxi行业规模预测,图源高盛

对此,自动驾驶企业们纷纷提出了自身的商业化目标。比如小马智行联合创始人、CEO彭军预测在2028年左右车辆规模能使集团实现盈亏持平。

这些玩家要实现他们的盈利目标,大规模运营能力被行业认为是一大关键能力。

首先需要做到车队的大规模,在彭军看来,要实现盈亏持平的车队规模大概需要达到5万辆。只有当Robotaxi车队实现大规模后,才能满足更多普通用户体验Robotaxi服务的需求,从而促进商业化。

随着各家自动驾驶企业的发展,再加上如祺出行、Uber等出行平台聚合各家自动驾驶企业Robotaxi车辆后,就能快速扩大整体Robotaxi车队规模,以便满足全球用户对于Robotaxi服务的需求。

实现Robotaxi大规模车队服务后,针对这些车辆的日常运营挑战随即出现。

比如如何保证车队中的每辆车都处于续航充足、干净清洁和安全可靠的良好状态?如何调度相应大规模的用户服务需求?如何处理由于Robotaxi决策失误导致的用户投诉和线下维保?

图源如祺出行公众号

为了做好这些运营,则会花费很多的成本。根据弗若斯特沙利文在《2024年中国Robotaxi行业深度研究报告》中统计,Robotaxi的单车产品投入在30万元左右,每年维修成本约5万元、运营成本约3万元,单车的安全冗余成本在3-10万元不等。

此外,Robotaxi行业还是一个强监管的行业,上路运营的Robotaxi不仅要做到符合政策条件下的安全合规之外,还需要满足各地政府对于日常运营的正常监管要求。

这些运营的问题,还会随着Robotaxi车队规模的扩大变得更加棘手,正因如此,在前通用汽车高管Mark Reuss看来,自动驾驶(Robotaxi)的发展瓶颈不是技术,而是运营能力。

“Robotxi出行服务的核心在于服务密度,如果服务密度不够,用户体验自然不会好,规模化运营能力是实现Robotaxi大规模商业化落地的关键。”彭军曾这样表示。

面对这些大规模运营问题,有大规模网约车和Robotaxi运营的出行平台拿出了它们的解法。

以前文提到的如祺出行“星河计划”为例,基于他们打造的Robotaxi三级运维网络,就可满足Robotaxi车辆从应急停车、补能清洁到智能诊疗、运营调度,再到数据存储和维修保养的全流程服务,预计能形成支撑每年10万辆Robotaxi线下运维的综合能力。

如祺出行COO韩锋表示,如祺出行将面向所有Robotaxi商业化参与方提供规模化运营一揽子解决方案,图源如祺出行公众号

同时,如祺出行建设的Robotaxi枢纽中心,作为城市自动驾驶运营数据中台,还可提供车辆覆盖率、安全事故率等宏观指标分析,为当地监管机构政策制定提供数据支撑,让Robotaxi满足合规的要求。

基于如祺出行的平台运营和运营基础设施的支持,应该能在未来为更多普通用户提供安全、舒适和智能的Robotaxi服务,并且有效降低Robotaxi整体的运营成本和提升运营效率。

因此在业内看来,如祺出行在Robotaxi平台开放性合作与Robotaxi运营服务网络建设方面,走在了前列。

结合以上分析来看,随着Robotaxi行业的下半场战局愈演愈烈,很大可能会更加考验行业玩家们体系化作战的能力。由此,大规模运营能力,或许只是其中重要的一环。

3、打造“六边形战士”,成为行业下半场战局决胜点?

Robotaxi行业要实现大规模商业化,本质上是件系统化工程。

首先Robotaxi要落地,需要软硬件技术作为支撑。硬件方面,包括感知套件、计算平台和域控制器等,基于这些硬件的轻量化和集成化技术的迭代,就能降低Robotaxi车辆的整车成本。

就像萝卜快跑的第六代车型成本仅2.9万美元(折合约为20万人民币),比第五代降低60%;小马智行第七代Robotaxi车型BoM成本较前代降低70%,文远知行的新一代产品GXR车型成本也低于上一代。

相比于硬件技术,算法技术更是自动驾驶企业们的“立身之本”。就拿上述的硬件迭代来看,其底层则是依靠算法的迭代,因为在引入端到端和世界模型之后,让算法变得更加“聪明”和更有效率,从而可以用更少和更小的感知硬件来感知环境。

L4级自动驾驶相比于L2智能辅助驾驶,对于安全的上限会提到更高的位置,因此在降低成本的行业大背景下,对于各家自动驾驶企业的算法能力就提出了更高的要求。

再加上随着特斯拉进入Robotaxi行业后,应该会掀起行业的新一轮算法“军备竞赛”,毕竟特斯拉是基于FSD系统用纯视觉技术来布局Robotaxi,被行业视为可能更容易实现大规模商业化。

特斯拉Robotaxi已在美国奥斯汀上路运营,图源BBC

自动驾驶技术要形成Robotaxi等产品,就需要车辆作为主要载体。就像现在主流的Robotaxi产品,基本都是自动驾驶企业与主机厂联合打造的产物,比如萝卜快跑+一汽红旗、小马智行+丰田和文远知行+广汽集团等组合。

只不过目前Robotaxi的打造模式,正在从后装改装向前装量产发展,这样做的最大好处就是能降低Robotaxi的制造成本。按照中金公司的数据,萝卜快跑的RT6相比于后装车型成本降低了57%。

除了技术和制造能力之外,Robotaxi车辆只要上路运营,运营和用户能力同样重要,前者已在上文做过诠释不再赘述,而是否拥有大量的用户规模,也成为一大关键要素。

毕竟要实现Robotaxi大规模商业化落地的前提,就需要让更多的普通用户体验到Robotaxi服务,并且形成稳定的用户心智,让乘坐Robotaxi出行成为一种习惯,进而通过规模优势降低获客成本和整体成本。

图源如祺出行公众号

就此,在飞说智行看来要实现Robotaxi大规模商业化落地的目标,在行业下半场战局中必须打造出具备技术、制造、运营和用户四大能力的“六边形”战士才行。

从整个Robotaxi行业来看,自动驾驶企业或者布局Robotaxi业务的主机厂,或许都无法全部具备这四大能力,就像小鹏汽车CEO何小鹏曾说的那样:“未来布局Robotaxi业务,不会自己运营,会交给出行企业来做专业的事。”

按照前文所述,已有大规模运营Robotaxi经验和用户规模的如祺出行,目前正在聚合更多的自动驾驶企业和产业链生态企业,成为自身平台的合作伙伴,由此也能进一步提升对于自动驾驶技术和制造相关的能力。

基于如祺出行在Robotaxi行业的这样体系化投入和布局,飞说智行相信他们在Robotaxi行业的下半场战局中很大可能会成为行业的核心玩家,并且推动整个行业更快实现大规模的商业化落地。

到那时,我国在全球自动驾驶的竞速赛中,应该也能争夺到更大的优势。