编译 | 程茜

编辑 | 心缘

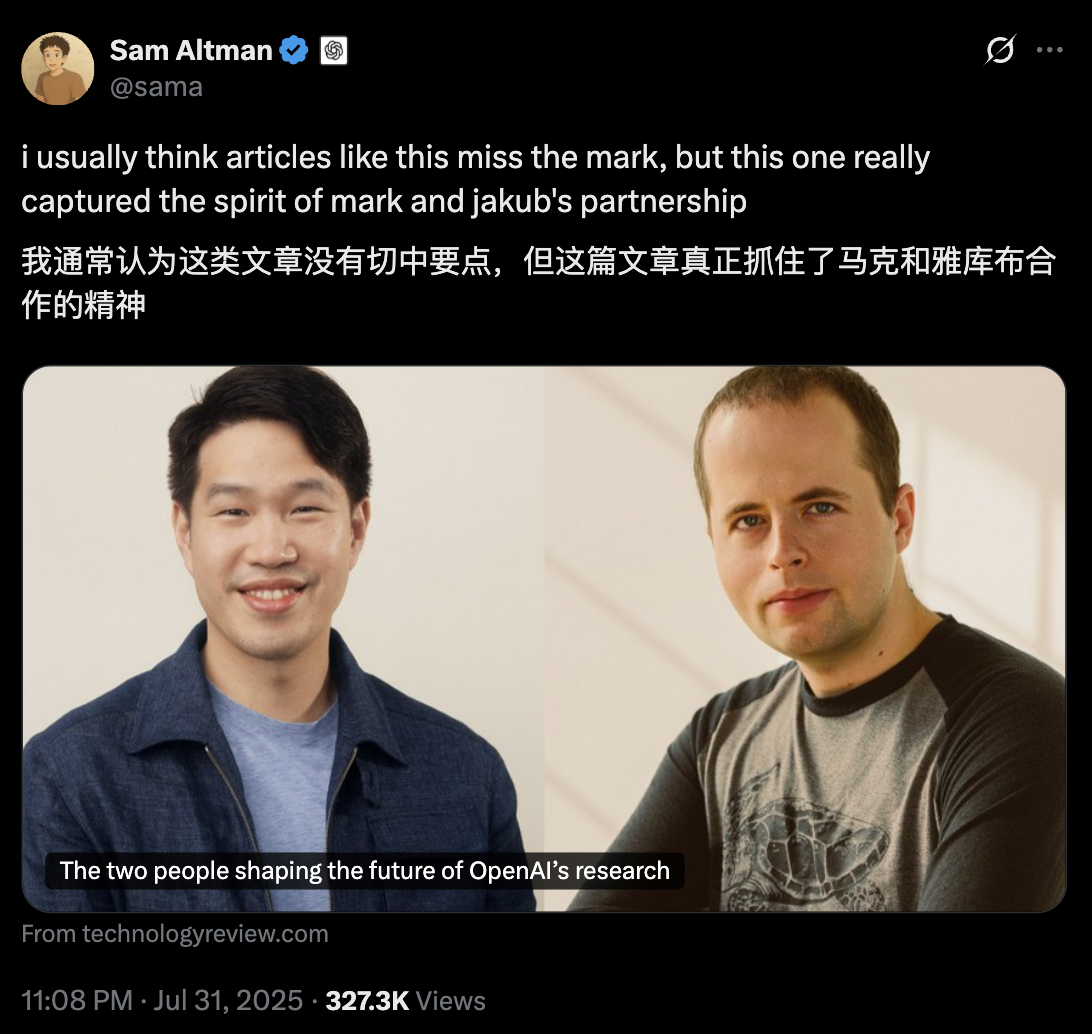

智东西8月2日消息,昨日凌晨,麻省理工科技评论放出了与OpenAI首席研究官陈信翰(Mark Chen)和首席科学家雅库布·帕乔基(Jakub Pachocki)的独家专访。

这两位技术大牛都是90后,陈信翰是OpenAI图像生成模型DALL·E、GPT-4多模态能力、Codex背后的关键推手,帕乔基是ChatGPT、GPT-4等模型的核心贡献者之一,同时也是OpenAI o1、o3等推理模型的主要架构师。

在OpenAI于伦敦设立的首个国际办事处内,陈信翰和帕乔基接受了专访,回应了最近陷入争议的OpenAI IMO夺金事件,称人们低估了其模型在另一项编程竞赛AtCoder夺得第二名,刷新人类最好成绩的价值,并透露OpenAI产品周活跃用户超过4亿人。

对当下模型发展,他们认为推理模型发展仍处于初始阶段;并且面对开发式研究和发布产品的平衡,OpenAI坚持让更多人意识到技术发展的水平是必要条件。此外,实现AGI的进程中,他们提到计算机能够自主开发新技术、让模型能够更长时间地自主工作至关重要。

随后OpenAI联合创始人兼CEO萨姆·阿尔特曼(Sam Altman)在社交平台X上转发了这篇专访文章,并评价说“这篇文章真正抓住了陈信翰和帕乔基合作的精神”。

也有网友在评论区做了表情包“提醒”阿尔特曼,警惕被扎克伯格挖人。值得一提的是,此前,据《华尔街日报》报道,Meta创始人兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)就向陈信翰开出了10亿美元天价薪酬,但被他拒绝。

一、OpenAI双雄掌舵,更看重编程竞赛成绩

两位研究主管在英国伦敦市中心国王十字车站附近的共享办公空间会议室中接受了采访,据了解,OpenAI将这里当作其在伦敦科技街区的临时住所,并且距离谷歌DeepMind和Meta都不远。

在OpenAI的具体分工中,陈信翰负责组建和管理研究团队,帕乔基负责制定研究路线图并确立OpenAI的长期技术愿景。不过陈信翰也提到,他们的角色并不是一成不变的,作为研究人员,他们可以利用所有的技术线索,只要有可以解决的问题就会去做。

陈信翰出生于中国台湾,大学就读于麻省理工学院,曾在微软实习,毕业后获得数学和计算机学位。加入OpenAI前曾在美国投资公司简街资本担任量化交易员,开发了用于期货交易的机器学习模型。2018年,他加入OpenAI后,牵头创建了图像生成模型DALL·E,随后致力于为GPT-4添加图像识别功能,并领导了为GitHub Copilot提供支持的编程模型Codex的开发。

帕乔基于2017年加入OpenAI,并于2024年5月接替伊尔亚·苏茨克维(Ilya Sutskever)担任OpenAI首席科学家。他是ChatGPT、GPT-4等模型的核心贡献者之一,同时也是OpenAI o1、o3等推理模型的主要架构师。

采访前不久,OpenAI的模型刚刚斩获两个国际大奖。7月16日,OpenAI的定制模型在全球最硬核的编程竞赛之一AtCoder世界巡回赛总决赛中获得第二名;7月19日,OpenAI宣布其内部推理模型在世界最负盛名的数学竞赛之一2025年国际数学奥林匹克竞赛(IMO)中获得金牌。

但随后OpenAI因提前公布结果,抢占参赛学生风头陷入争议。对此陈信翰和帕乔基谈道,他们最兴奋的是OpenAI在编程方面的胜利。

陈信翰认为OpenAI取得的这一成绩被低估了,在IMO获得金牌会让你跻身前20到50名选手之列。但在AtCoder竞赛中,OpenAI的模型名列第二,这突破了人类表现的全新高度。

二、保持OpenAI频繁更新势头,要将实验模型推向大众

OpenAI如今已经与三年前ChatGPT发布之际大不相同。

这家估值3000亿美元的公司正与全球规模最大、最富有的科技公司展开竞争,其需要将惊艳的研究和演示变成用户真正需要的产品。

近期,OpenAI的更新迭代速度拉满。从对GPT-4系列模型进行重大更新,到推出一系列生成式图像和视频模型,并引入与ChatGPT语音对话的功能;去年至今,OpenAI已经发布o1、o3两个推理模型,今年1月,发布首款可以像人类一样操作电脑独立完成任务的AI智能体Operator。OpenAI官方数据显示,目前每周有超过4亿人使用其产品,每天提交25亿条指令。

OpenAI新上任的应用首席执行官菲吉·西莫(Fidji Simo)计划保持这一势头,持续推出新产品。她曾在一份备忘录中告诉员工,她期待帮助OpenAI的技术惠及全球更多人,这些技术将为更多人带来比历史上任何其他技术都多的机会。

谈到OpenAI如何平衡开放式研究和产品发布时,帕乔基称,在ChatGPT诞生之前,他们就在思考这个问题,如果他们真的认真考虑构建通用人工智能,那么显然这项技术可以实现很多目标、探索很多方向,最终成就伟大的产品。换句话说,“持续摇晃果树,能收获多少是多少”。

此前,OpenAI团队提出的一个观点是,将实验模型推向世界是研究的必要组成部分,这一做法的目标是让人们意识到这项技术已经发展得多么出色。阿尔特曼曾提到,他们希望让人们了解未来,OpenAI渴望将新技术交到人们手中,看看人们会如何利用它。

帕乔基说,现在还是这样,模型已经达到了传统基准能够衡量的能力极限,他们一直在思考的许多长期挑战也开始显现,因此现在正处于一个关键时刻,真正重要的是模型在现实世界中能做什么。

就像在编程比赛中与人类较量一样。在今年日本举办的AtCoder大赛上,击败OpenAI模型的是一位名叫普热梅斯瓦夫·登比亚克(Przemysław Dębiak)的程序员。这项比赛是一场解谜马拉松,参赛者必须在10小时内找到解决复杂编程问题的最有效方法。获胜后,登比亚克在X上发帖称:“我累坏了……我快要撑不住了。”

值得一提的是,登比亚克与帕乔基曾共同参加过编程比赛,还曾在OpenAI共事。

不过,对于绝大多数用户而言这些在编程和数学竞赛方面的胜利是小众的。这项旨在模仿并最终取代人类智能的技术,是由那些认为巅峰智力就是在数学竞赛中取得优异成绩或与传奇程序员抗衡的人打造的,这种对智力的看法更偏向数学和分析能力。

陈信翰提到,他们的目的是想创造一些能加速自身发展的模式,这是快速进步的一个条件。

他们认为,数学和编程是更普遍的智能的基石,这种智能能够以人类自身可能未曾想到的方式解决各种各样的问题。帕乔基补充说:“我们这里讨论的是编程和数学,但真正的智能在于创造力,在于提出新颖的想法,以及将来自不同来源的想法联系起来。”

以上面提到的两场比赛为例,其都存在一些需要突破常规思维的问题。登比亚克花了一半的编程比赛时间进行思考,然后想出了一个非常新颖的解决方案,与模型所研究的任何方案都截然不同。

帕乔基称:“这正是我们追求的,如何让模型发现这种新颖的见解、如何真正推进我们的知识,我认为它们在某些有限的方式上已经具备了这种能力,这项技术有潜力真正加速科学进步。”

三、仍处于推理模型初始阶段,Scaling Law不会失效

OpenAI在创立之初,也就是通用人工智能(AGI)还只是个噱头的时候,就宣称要打造AGI。如今,OpenAI对AGI依然充满热情,并且比大多数公司都更努力地希望将AGI打造成一个价值数十亿美元的主流项目。

然而,AGI的目标还未达成,这背后欠缺的是什么?

帕乔基提到,展望未来的方式是真正深入地研究我们今天所见的技术。从一开始,OpenAI就将深度学习视为一种非常神秘且显然非常强大、潜力巨大的技术,同时一直在努力了解它的瓶颈,例如它能做什么?它不能做什么?

当下OpenAI可能还处于这种推理范式的初始阶段,研究人员正在思考如何让这些模型进行长期学习和探索,并真正带来全新的想法。

陈信翰补充说,目前最前沿的推理模型,将问题分解成更小、更易于管理的步骤,但即使是推理模型也有局限性,模型知道很多东西,但却无法将这些知识串联起来,不能像人类一样思考。OpenAI正在竭尽全力回答这个问题。他说:“我不认为推理问题已经解决了,我们显然还没攻克它。你必须研读海量文本,才能勉强接近人类所掌握的知识范畴。”

OpenAI不会透露它使用什么数据来训练其模型,也不会提供有关其模型的详细信息,只是它正在努力使开发过程的所有阶段更加高效。这些努力使他们相信,所谓的Scaling Law不会失效。

“我认为没有任何证据表明Scaling Law在任何意义上已经失效,”陈信翰认为,“因为瓶颈一直存在,有时与模型构建方式有关。有时与数据有关。但从根本上来说,关键在于找到能够突破当前瓶颈的研究。”

今年5月,帕乔基在接受《自然》期刊采访时提到,2017年加入OpenAI时,他是公司里对AGI持怀疑态度最强烈的人之一。”

帕乔基回忆说,他加入OpenAI的时候,就预料到要花更长的时间才能达到现在的水平。在AI带来的影响中,他最关心的是自动化研究,纵观人类历史,很多内容都是关于技术进步、人类创造新技术,因此他认为计算机能够自主开发新技术的时刻似乎是一个非常重要的转折点。

对陈信翰来说,让模型能够更长时间地自主工作至关重要。他解释说:“我确实认为每个人对通用人工智能都有自己的定义,但自主时间的概念,也就是模型能够在解决难题时取得有效进展而不陷入死胡同的时间,才是我们追求的重大目标之一。

不过他们目前的设想仍然只是大胆的愿景,且远远超出了当今模型的能力。

四、离职或是私人决定,“对齐”已融入核心业务

2023年7月,苏茨克维和杨·莱克(Jan Leike)宣布在OpenAI成立超级对齐团队,这个团队将投入OpenAI五分之一的资源,研究如何控制一个假设的超级智能。如今,包括苏茨克弗和莱克在内的超级对齐团队的大多数人都已离开OpenAI,超级对齐团队团队也不复存在。

莱克从OpenAI辞职时称,是因为团队没有得到他认为应得的支持。他在X上发帖称:“打造比人类更聪明的机器本身就危险。OpenAI代表全人类肩负着巨大的责任。但在过去几年里,安全文化和流程已经让位于光鲜亮丽的产品。” 其他离职研究人员也表达了类似的看法。

对此,陈信翰认为,很多事情是非常私人的决定,他们可能相信这个领域会以某种方式发展,他们的研究会取得成功、结出硕果。但要知道,公司可能不会按照个人希望的方式重塑。有时候,这个领域的发展方式会与个人的研究方式不太一致。

但陈信翰和帕乔基都一致认为,如今“对齐”已成为OpenAI核心业务的一部分,而非某个特定团队的专属职责。帕乔基称,这些模型只有在符合预期的情况下才真正有效。此外,既然让现有模型与目标对齐已颇具挑战,人们也就没什么动力去专注于让假想中的超级智能与自身目标对齐了。

“两年前,我们设想的风险大多只是理论上的风险,”帕乔基说。“如今的世界已经大不相同,我认为很多对齐问题现在都具有非常实际的动机。”

结语:OpenAI人才流失,静待GPT-5发布扭转乾坤

OpenAI仍然是当下硅谷的焦点:一方面,OpenAI成为硅谷抢人大战重灾区,被Meta连挖近10人;另一方面,GPT-5发布时间数次被推迟,都引发了不少关于这家创企的讨论。

在这个关键节点,阿尔特曼直接转发点赞专访文章,或许是对当下质疑的另一种回应。采访中陈信翰和帕乔基虽然并没有直接透露GPT-5的相关信息,但提到不少他们当下的研究重点,如让推理模型能像人一样思考,以及OpenAI对将实验模型推向大众市场的坚持。

再加上最新的爆料显示,OpenAI GPT-5模型预计将于8月发布,将一改此前单一架构的模式,整合o3推理模型及多项内部技术,打造一个能同时处理文本、代码、图像与工具调用的统一系统,以此取代现有的o系列与GPT系列并行的格局。

GPT-5若能如期发布,或许能帮助OpenAI一扫人才大幅流失的阴影。