自动驾驶

终极答案

(update ver.)

去年,今年,同个时间,同个地点,我们向理想汽车提出同个问题:

自动驾驶的终极答案究竟是什么?

去年,爱范儿和董车会在理想北京研发中心与理想辅助驾驶团队进行了一场交流,正值理想辅助驾驶的新技术架构“端到端+ VLM 视觉语言模型”即将上车,团队当时的表述是:

“端到端+ VLM 视觉语言模型”背后的理论框架,是自动驾驶的“终极答案”。

随着“端到端+ VLM 视觉语言模型”的技术架构过渡到了 VLA(Vision-Language-Action,视觉语言动作模型),我们离“终极答案”又进了一步。

按照李想和理想辅助驾驶团队的说法,这是理想辅助驾驶能力从“猴子”阶段,进化到“人类”阶段的关键一步。

今天,我们又来到了理想北京研发中心,继续和理想辅助驾驶团队聊这个领域的新动向。

理想汽车自动驾驶研发高级副总裁郎咸朋

辅助驾驶里,猴子和人类有什么区别?

去年理想辅助驾驶方案切换到“端到端+ VLM 视觉语言模型”之前,采用的是业界通用的 “感知 Perception — 规划 Planning — 控制 Control”技术架构,这个架构依赖工程师根据现实各种各样的交通情况来编写对应的规则指导汽车的控制,但难以穷尽现实所有交通情况。

这是辅助驾驶的“机械时期”,辅助驾驶只会应付有对应规则的情况,没有思考和学习的能力。

“端到端+ VLM 视觉语言模型”是辅助驾驶的“猴子时期”,相比于机械,猴子要更聪明,也有一些模仿和学习的能力,当然,猴子也更好动更不听话。

“端到端+ VLM 视觉语言模型”的本质就是“模仿学习”,依赖大量人类驾驶数据进行训练,数据的数量和质量决定性能。并且因为安全考虑,在这个架构中,负责复杂场景的 VLM 视觉语言模型并不能参与控车,只是提供决策和轨迹。

VLA(Vision-Language-Action,视觉语言动作模型)则是辅助驾驶的“人类时期”,拥有了“能思考、能沟通、能记忆、能自我提升”的能力。

猴子经历了漫长的变化才变成人类,理论上“端到端+ VLM 视觉语言模型”的“模仿学习”也可以在漫长的岁月里学会人类几乎所有的驾驶数据,做到行为上几乎像个人。

但代价就是“时间”。

理想汽车自动驾驶研发高级副总裁郎咸朋说:

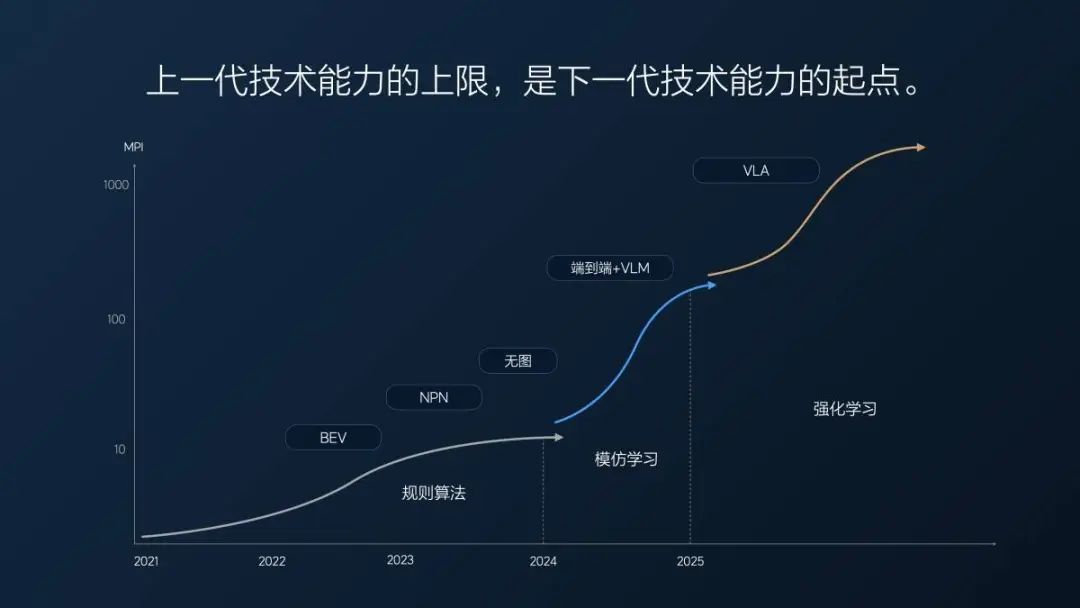

我们去年实际的端到端 MPI(平均接管里程),去年 7 月份第一个版本 MPI 大概在十几公里,当时已经觉得挺不错的,因为我们的无图版本迭代了很长时间,综合 MPI(高速+城市)也就 10 公里左右。

从 100 万到 200 万 Clips(用于训练端到端辅助驾驶的视频片段),再到 1000 万Clips,随着数据量上升,今年年初,MPI 达到 100 公里,7 个月 MPI 翻了 10 倍,平均一个月翻一点几倍。

但是到了 1000 万 Clips 之后,我们发现一个问题,只增长数据量是没有用的,有价值的数据越来越少。这就跟考试一样,不及格的时候,随便学一学分就提升非常快。当考到八九十分了,再往上提 5 分、10 分,是很难的。

这时候我们使用了超级对齐,强制让模型输出符合人类要求的结果。另外,我们也筛选了一些数据补充到超级对齐里,让模型能力进一步提升,这样做是有一定效果的,但我们大概从今年 3 月份到 7 月底,花了 5 个月时间,模型性能才提升了 2 倍左右。

这是“端到端+ VLM 视觉语言模型”技术架构在飞速进步后遇到的第一个问题:越往后,有用数据越稀少,模型性能进步的速度也越慢。

而其本质问题也随之暴露出来,郎咸朋说:

本质来看,现在端到端的这套模仿学习并不具备深度的逻辑思考能力,就像猴子开车一样。喂猴子一些香蕉,它可能会按照你的意图做一些行为,但并不知道自己为什么要做这些行为,一敲锣它就过来,一打鼓它就跳舞,但不知道为什么要跳舞。 所以说端到端架构不具备深度思考能力,顶多算是一个应激反应,就是给一个输入,模型给一个输出,这背后没有深度逻辑。

这也是为什么要在端到端大模型之外再加一个 VLM 视觉语言模型的缘故,VLM 视觉语言模型具有更强的理解和思考能力,能提供更好的决策。但这个模型一是思考得慢,二是和端到端大模型耦合得不够深,很多时候端到端大模型理解和接受不了 VLM 视觉语言模型的决策。

去年这个时候,理想辅助驾驶团队就说过:

以后两个趋势,第一是模型规模变大,系统一和系统二现在还是端到端加 VLM 两个模型,这两个模型有可能合一,目前是比较松耦合,将来可以做比较紧耦合的。第二方面也可以借鉴现在多模态模型的大模型发展趋势,它们就朝这种原生多模态走,既能做语言也能做语音,也能做视觉,也能做激光雷达,这是将来要思考的事情。

趋势很快就变成了现实。

郎咸鹏也说了为什么要从端到端+VLM 切换到 VLA 的原因:

去年做端到端的时候一直也在反思,是不是端到端就够了,如果不够的话我们还需要再做什么。 我们一直在做 VLA 的一些预研,其实 VLA 的预研代表的是我们对人工智能的理解并不是一个模仿学习,一定像人类一样是有思维的,是有自己推理能力的,换句话说它一定要去有能力解决它没有见过的事情或未知的场景,因为这个在端到端里可能有一定的泛化能力,但并不是足以说有思维。

就像猴子一样,它可能也会做出一些你觉得超越你想象的事情,但它不会总做出来,但人不是,人是可以成长的、可以迭代的,所以我们一定要按照人类的智能发展方式去做我们的人工智能,我们就很快从端到端切换到 了VLA 方案去做。

VLA(Vision-Language-Action,视觉语言动作模型)就是去年的趋势思考,以及当下成为现实的技术架构。

虽然 VLA 和 VLM 就差了一个字母,但内涵差异非常大。

VLA 的 Vision 指各种传感器信息的输入,也包括导航信息,能够让模型对空间有理解和感知。

VLA 的 Language 指模型会把感知到的空间理解,像人一样总结、翻译、压缩、编码成一个语言表达出来。

VLA 的 Action 是模型根据场景的编码语言,生成行为策略,把车开起来。

直观的差异就是,人可以用语言去控车,说话就可以让车慢点快点左转右转,这主要是 Language 部分的功劳,人的指令大模型收到的 prompt,VLA 模型内部的指令也是 prompt,等于是打通了人和车。

此外,视觉和行为之间,也没有阻碍了,从视觉信息输入到控车行为输出的速度和效率都大大加快,VLM 慢,端到端不理解 VLM 的问题被解决了。

更显著的差别是思维链(Chain of Thought,CoT)能力,VLA 模型的推理频率达到了 10Hz,比 VLM 的推理速度快了 3 倍多,同时对环境的感知和理解更充分,可以更快更有理有据地进行思维推理,生成驾驶决策。

除了思维能力和沟通能力之外,VLA 也具备一定的记忆能力,可以记住车主的偏好和习惯;以及相当强的自主学习能力。

理想 i8 是理想 VLA 技术的首发车型

理想辅助驾驶的《飞驰人生》

现实世界里,人类想要成为老司机,肯定先得去报个驾校考个驾照,然后贴“实习标”蹒跚上路,在真实道路上开几年时间。

此前辅助驾驶的训练也是如此,不光需要真实世界里的行驶数据用作训练,也需要在真实世界里进行大量的路试。

在一些小说里,有些天赋异禀的选手可以通过读书,读成武力境界超高的实战高手,比如《少年歌行》里的“儒剑仙”谢宣,《雪中悍刀行》里的轩辕敬城。

但是在传统武侠小说里,只会有《天龙八部》里王语嫣这样精通武学典籍,自身却是毫无实战能力的战五渣。

《飞驰人生》剧照

当然,也有介于中间态的情况:在赛车电影《飞驰人生》里,落魄赛车手张弛在脑海里不断复现巴音布鲁克地区的复杂赛道情况,每天在脑海里开 20 遍,5 年模拟开了 36000 多遍,然后回到真实赛道的时候,成为了冠军。

虚拟开车,不断精进,超越自己过去的最好成绩,这是“算法”。

不过张弛回归赛道,再次成为冠军车手之前就已经在这条赛道多次证明过自己,积累了大量的实际驾驶经验。

实车实路,积累经验,直到了解这条赛道所有的路况,这是“数据”。

郎咸朋说,想要做好 VLA 模型,需要四个层面的能力:数据,算法,算力和工程能力。

理想强调自己数据多,数据优秀,数据库好,以及数据标注和数据挖掘准已经很久了,关于数据,理想也有新技能:生成数据训练。

通过世界模型进行场景重建,然后在重建的真实数据之上,举一反三,生成相似场景,比如理想在世界模型里重建一个出高速 ETC 的场景,在这个场景下,不仅可以用原来的真实数据情况,比如白天晴朗地面干燥,也可以生成出白天大雪地面湿滑,夜晚小雨能见度不佳等等场景。

理想训练 VLA 模型算法的更迭也跟生成数据息息相关,郎咸朋介绍说:

2023 年我们还没做端到端,一年用实车的有效测试里程大概 157 万公里,每公里花 18 块钱。 我们开始做端到端的时候,就有一部分在做仿真测试了,2024 年全年的仿真测试仿了 500 万公里左右,实车也测了 100 多万公里,平均下来成本降到了 5 块钱一公里不到,差不多也是花了 3000 万左右。但是同样花 3000 万,我能测 600 万公里了。

今年半年时间(1 月 1 日-6 月 30 日),我们测了 4000 万公里,实车只有 2 万公里,就跑一些基本的场景。所有的测试,大家看到的超级对齐、现在的 VLA,我们都是用仿真测的,5 毛钱一公里,就是付个电费,付个服务器的费用。并且测试质量还高,所有的 case、所有的场景都能举一反三,可以完全复测,分毫不差。我们的测试里程多了,测试质量好了,研发效率就提升了。 所以很多人质疑我们不可能用半年做个 VLA,测都测不过来,实际上我们测试非常多。

仿真测试的优点除了成本低之外,还能完美复现场景,真实场景测试情况下,一个场景很难被 100% 还原,对于 VLA 模型来说,场景复现差之毫厘,驾驶表现可能就失之千里。

以此而言,理想训练 VLA 模型的形式,与电影《飞驰人生》里主角在真实驾驶经验基础上,不断地虚拟训练的模式,有一些类似。

当然,最后 VLA 模型的训练,也需要背后巨大算力的支撑,理想现在的总算力为 13EFLOPS,其中 3EFLOPS 给了推理,10EFLOPS 给了训练。换算成显卡数量,是等效 2 万张英伟达 H20 用作训练,等效 3 万张英伟达 L20 用于推理。

关键 Q&A

Q:智能辅助驾驶存在一个“不可能三角”,也就是效率、舒适和安全三个目标之间是互相制约的,目前阶段可能难以同时实现。理想汽车的 VLA 目前在当前阶段最先优化的指标是哪一个?刚刚提及到 MPI,是否可以理解为目前理想汽车最终的指标是提升安全性以有效减少接管?

郎咸朋:MPI 是我们衡量的指标之一,还有一个指标是 MPA,也就是指发生事故的里程,理想车主的人驾数据是 60 万公里左右出一次事故,而在使用辅助驾驶功能的情况下是 350 到 400 万公里发生一次事故。这个里程数据我们还会持续提升,我们的目标是将 MPA 能提升到人类驾驶的 10 倍,也就是比人驾安全 10 倍,做到 600 万公里才出一次事故,但这必须等到 VLA 模型提升之后才能做到。

针对 MPI,我们也做过分析,可能一些安全风险问题会导致接管,但有时候舒适度不好也会导致接管,比如急刹、重刹等,因为并不一定每次都会遇到安全风险,但是如果驾驶舒适度不好,用户依然不想用辅助驾驶功能。因为 MPA 可以衡量安全性,在 MPI 方面,除了安全性之外,我们重点提升了行车舒适度,如果体验了理想 i8 的辅助驾驶功能,会体验到舒适度比之前的版本有很大提升。

效率是排在安全和舒适之后的,比如走错路,虽然效率有所损失,但我们不会通过一些危险的动作立刻纠正,还是要在安全和舒适的基础上去追求效率。

Q:VLA 模型的难点在哪里?对企业的要求是什么?如果一个企业想要落地VLA模型会面临哪些挑战?

郎咸朋:曾经也有很多人问过如果车企想做 VLA 模型是不是可以跳过前面的规则算法,跳过端到端阶段,我认为是不行的。

虽然 VLA 的数据、算法等可能跟之前不太一样,但是这些仍然是要建立在之前的基础上的,如果没有完整的通过实车采集的数据闭环,是没有数据能够去训练世界模型的。理想汽车之所以能够落地 VLA 模型,是因为我们有 12 亿数据,只有在充分了解这些数据的基础上,才能够更好的生成数据。如果没有这些数据基础,首先不能训练世界模型,其次也不清楚要生成什么样的数据。

同时,基础训练算力和推理算力的支撑需要大量资金和技术能力,如果没有之前的积累是不能完成的。

Q:今年理想实车测试是 2 万公里,请问大幅减少实车测试的依据是什么?

郎咸朋:我们认为实车测试有很多问题,成本是其中一方面,最主要的是我们在测试验证一些场景时不可能完全复现发生问题时的场景。同时,实车测试的效率太低了,在实车测试过程中要开过去之后再复测回来,我们现在的仿真效果完全可以媲美实车测试,现在的超级版本和理想 i8 的 VLA 版本中 90% 以上的测试都是仿真测试。

从去年端到端版本我们就已经开始进行仿真测试的验证,目前我们认为它的可靠性和有效性都很高,所以我们以此替代了实车测试。但仍有一些测试是无法替代的,比如硬件耐久测试,但和性能相关的测试我们基本上会使用仿真测试替代,效果也非常好。

工业时代来临后,刀耕火种的流程被机械化替代;信息时代后,网络替代了大量工作。在自动驾驶时代也是一样,端到端时代来临后,我们进入了使用 AI 技术做自动驾驶的方式,从雇佣大量工程师、算法测试人员,到数据驱动,通过数据流程、数据平台和算法迭代提升自动驾驶能力。而进入了 VLA 大模型时代,测试效率是提升能力的核心因素,如果要快速迭代,一定要把在流程中影响快速迭代的因素迭代掉,如果这其中仍有大量的实车和人工介入,速度是会降低的。并不是我们一定要替代实车测试,而是这项技术,这个方案本身就要求要使用仿真测试,如果不这样做,并不是在做强化学习,并不是在做 VLA 模型。

Q:VLA 其实没有颠覆端到端+VLM,所以是否可以理解成 VLA 是偏向于工程能力的创新?

詹锟(理想汽车自动驾驶高级算法专家):VLA 不只是工程方面的创新,大家如果关注具身智能,会发现这波浪潮伴随着大模型对物理世界的应用,这本质就是提出了一个 VLA 算法,我们的 VLA 模型就是想把具身智能的思想和路径引用在自动驾驶领域。我们是最早提出,也是最早开始实践的。VLA 也是一种端到端,因为端到端的本质是场景输入,轨迹输出,VLA 也是如此,但算法的创新是多了思考。端到端可以理解为 VA,没有 Language,Language 对应的是思考和理解,我们在 VLA 中加入了这一部分,把机器人的范式统一,让自动驾驶也能成为机器人的一类,这是算法创新,不只是工程创新。

对于自动驾驶而言,很大的挑战是必须要有工程创新。因为 VLA 是一个大模型,大模型部署在边缘端算力上是非常具有挑战的。很多团队并不是认为 VLA 不好,而是因为 VLA 部署有困难,把它真正落地是非常具有挑战性的事情,尤其是在边缘端芯片算力不够的情况下是不可能完成的,所以我们是在大算力芯片上才能部署。所以这不仅仅是工程创新,但的确需要工程部署大范围优化才能实现。

Q:VLA 大模型在车端部署的时候是否会有比如模型裁剪或蒸馏版本?如何在推理效率和模型之间做好平衡?

詹锟:在部署时的效率和蒸馏上我们做了非常多平衡。我们的基座模型是自研的 8x0.4B 的 MoE 模型(混合专家模型),这是业界没有的,我们在深入分析英伟达芯片后,发现这个架构非常适合它,推理速度快的同时模型容量大,能够同时容纳不同场景、不同能力的大模型,这是我们在架构上的选择。

另外,我们是大模型蒸馏出来的,我们最早训练了一个 32B 的云端大模型,它容纳了海量的知识和驾驶能力,我们把它做出的思考和推理流程蒸馏到 3.2B 的 MoE 模型上,配合 Vision 和 Action,使用了 Diffusion 技术(扩散模型,可以生成图像、视频、音频,动作轨迹等数据,具体到理想的 VLA 场景,是利用 Diffusion 生成行车轨迹)。

我们用这样的方法做了非常多的优化。从细节上来看,我们也针对 Diffusion 做了工程优化,并不是直接使用标准 Diffusion,而是进行了推理的压缩,可以理解为一种蒸馏。以前 Diffusion 可能要推理 10 步骤,我们使用了 flow matching 流匹配只需要推理 2 步就可以了,这方面的压缩也是导致我们真正能够部署 VLA 的本质原因。

Q:VLA 是一个足够好的解法了吗?它抵达所谓的“GPT 时刻”还需要花多长时间?

詹锟:多模态模型之前说没有达到 GPT 时刻,可能指的是 VLA 这种物理 AI,而不是 VLM,其实现在 VLM 已经完全满足一个非常创新的“GPT 时刻”标准,如果针对物理 AI,现在的 VLA,特别是在机器人领域、具身智能领域可能并没有达到“GPT 时刻”的标准,因为它没有那么好的泛化能力。

但在自动驾驶领域,其实 VLA 解决的是一个相对统一的驾驶范式,是有机会用这个方式做到一个“GPT 时刻”的,我们也非常承认现在的 VLA 是第一版本,也是业界第一个往量产上要推的 VLA 版本,肯定会存在一些缺陷。

这个重大尝试是想说我们想用VLA来探索一个新的路径,它里面有很多尝试的地方,有很多需要去落地的探索的点,不是说不能做到“GPT 时刻”就一定不能去做量产落地,它有很多细节,包括我们的评测、仿真去验证它能不能做到量产落地,能不能给用户“更好、更舒适、更安全”的体验,做到以上三点就可以给用户更好的交付。

“GPT 时刻”更多指的是具有很强的通用性和泛化性,在这个过程可能随着我们自动驾驶往空间机器人或往其它具身领域去拓展的时候会产生出更强的泛化能力或者更综合的统筹能力,我们也会在落地以后随着“用户数据迭代、场景丰富、思维逻辑性越来越多、语音交互越来越多”逐渐往 ChatGPT 时刻迁移。

像郎博(郎咸朋博士)说的,到明年我们如果到了 1000MPI,可能会给用户这种感觉:真的到了一个 VLA 的“GPT 时刻”。