核心提示:

1.极星是由吉利控股和沃尔沃联合打造的电动豪华品牌。最新数据显示,极星汽车月销量跌至个位数,今年上半年累计销量不到70辆。

2.截至2024年底,极星汽车净资产为负33.29亿美元,资不抵债。此前获得的2亿美元注资,难解根本问题。主要股东中,沃尔沃已表明后续将不再提供资金支持,而面对市场竞争强调资源整合的吉利,是否还愿意大手笔输血救援还是未知数。

3.极星产品定位在百万级超豪华和大众市场间横跳,用户画像高度模糊。八年七换中国区CEO,反复的人事变动也一定程度上显现出内部管理混乱。

————————————————————————

又一造车新势力岌岌可危。近日,极星汽车或将退出中国市场的传闻再起。

这家由吉利控股和沃尔沃联合打造的电动豪华汽车品牌,入华之初一度相当高调,不仅对标特斯拉,还喊话“在极星,天空才是极限”。

只是把天空当作极限的极星汽车,如今在中国市场安稳落地的可能性似乎已经非常渺茫。造车新势力最惨烈的战略溃败正在上演——月销量滑落至个位数,在线购车系统关闭,直营线下门店也仅剩一家。

01 下一个极越?

极星将退出中国的传闻,自去年年底便开始流传。

极星内部人士曾多次对媒体否认,表示将继续在中国销售。最新一次回应中,极星汽车内部人士称销售模式正在转型,预计今年四季度将会完成调整。

但内部人士的多次表态并没有让外界对极星的质疑停止。极越汽车爆雷后,有关“谁是下一个极越”的猜测,答案总是绕不开极星。这一预测基于多重信号:销量崩盘、体系瘫痪、管理混乱、售后停摆。

极星汽车在华现有销量,已经比极越爆雷前还要低迷。最新数据显示,今年6月,极星汽车销量跌至个位数,仅为6辆;今年4月、5月,极星汽车销量无法显示,而3月销量仅为1辆。今年上半年,品牌累计零售销量数据不到70辆。

作为对比,极越汽车闪崩前,单月销量在1000至3000辆左右。放眼行业,造车新势力已经把生存线提升到月交付2万辆。极星当前的销量表现可以用极其惨淡来形容。

销量不见起色,极星选择在华全面收缩过冬。据多家媒体报道,极星汽车在中国的销售运营主体极星科技春节后开始裁员,涉及销售、运营等员工,高层和人事则在三月退场。极星汽车在中国的本土研发配套开发随之陷入停滞。

品牌在华式微,极星的老车主们遇到了维修售后难题。多位车主在社交平台上反馈极星售后体验不佳,问题包括4S店无人接待,且车辆没有经过真实检修便被送回。

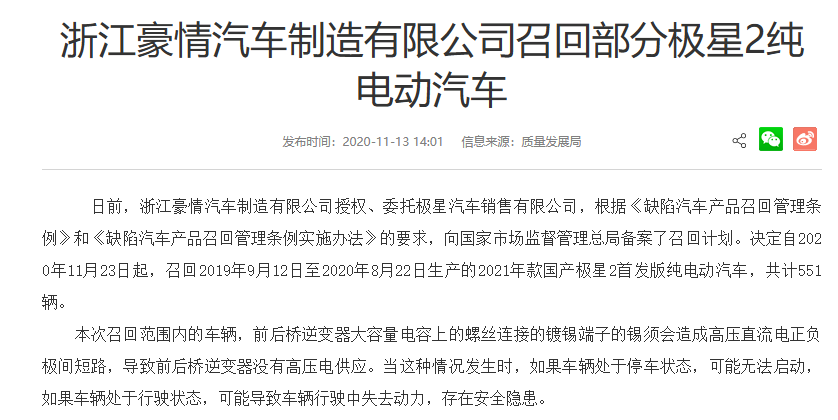

与此同时,质量问题加剧了市场对极星的不信任。2020年以来,极星因高压电供应、制动软件缺陷、单踏板模式隐患等问题多次召回,海外市场还因倒车影像故障遭调查,安全口碑持续下滑。

02 金主撤退,输血难救

成立于2017年的极星汽车,最初由欧洲团队负责研发和设计、中国负责生产。

沃尔沃在这一子品牌上投入超过10亿美元。但在去年2月,沃尔沃宣布将极星汽车的持股比例减持至18%,并表明后续将不再提供资金支持。

沃尔沃减持后,吉利控股集团旗下吉利瑞典控股成为极星汽车的第二大股东。今年6月,吉利控股集团的重要投资方PSD Investment Limited向极星注资2亿美元,该公司由吉利控股集团董事长李书福实际控制。

此次交易后,李书福通过PSD Investment及吉利瑞典子公司,合计持有极星66%的股份,沃尔沃汽车在极星的持股比例则从18%进一步降至16%。

2亿美元注资是极星眼下的救命钱,但这家公司深陷亏损,财务问题积重难返。

截至2024年底,极星汽车资产合计40.54亿美元,负债合计73.83亿美元,净资产为负33.29亿美元,资不抵债。2020年至2024年,极星汽车累计亏损超51亿美元,其中2024年单年净亏损达20亿美元。

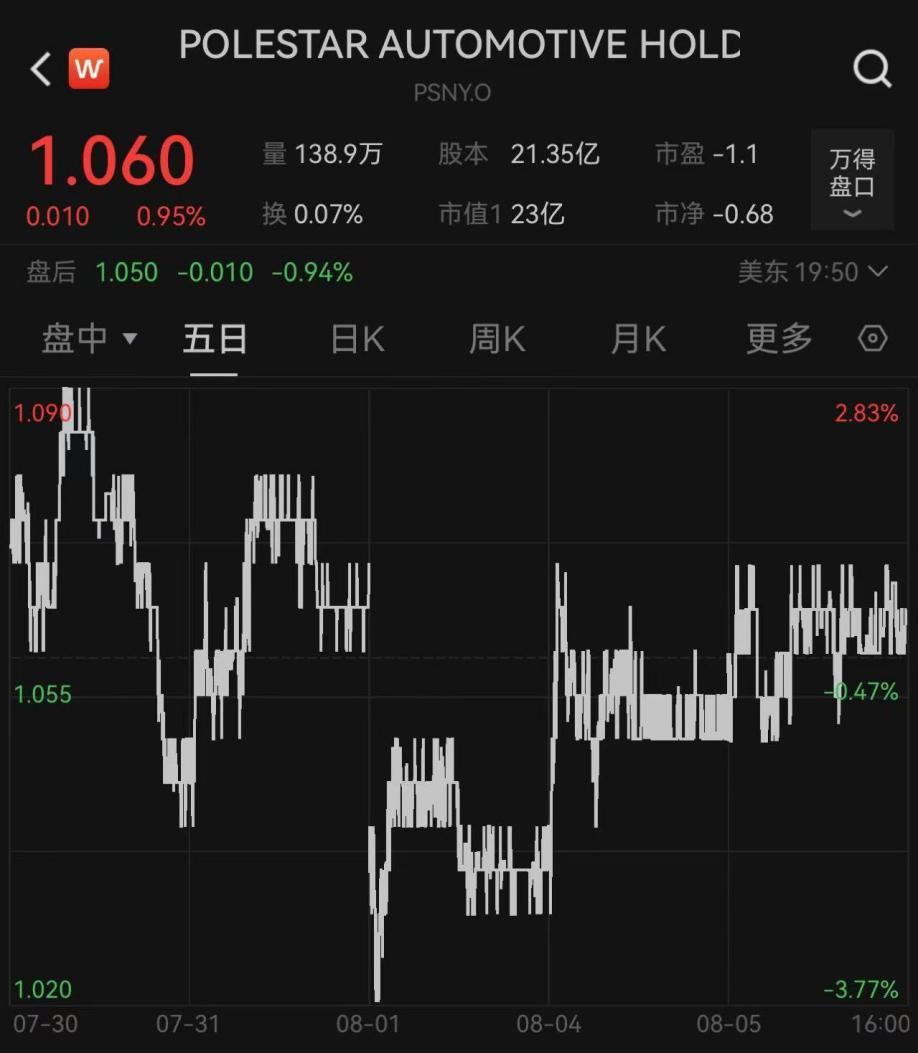

极星汽车在资本市场也不再受到认可。截至发稿,极星汽车总市值仅23亿美元,已不足2022年6月上市时的十分之一。去年股价跌破1美元,退市风险迫在眉睫,瑞典北欧斯安银行(SEB)将极星的估值从180亿克朗直接下调至0克朗。

中方股东给予极星的支持力度是否足够品牌独立复苏,仍是未知数。吉利控股自去年开始推动旗下整车品牌整合,强调战略方向为“结束多品牌分散运营造成的资源内耗”。亏损严重且市场影响力薄弱的极星,是否还能获得吉利的输血救援,需要打一个大大的问号。

03 想打赢同行,先输给自己

当前新能源汽车赛道竞争白热化,即便在产品定义、成本控制、市场营销做到极致的企业,也难以确保稳操胜券。

但在外界眼中,极星这家公司走到今天,不仅是业内激烈竞争所致。其自身在产品和经营上暴露的问题,导致公司在谋求击败特斯拉等一众同行以前,未战先乱。

成立以来,极星对外发售的四款车型,在超豪华和大众市场间反复横跳。定位高性能插电混合动力轿跑的首款车型极星1,售价高达145万元,全球每年限定500辆。两年后发布的第二款车型极星2,起售价却直接降至29.98万元,转向主流市场中坚地带。

2022年发布的极星3,再次以接近70万元的起售价回到超豪华领域;次年发布的极星4,又回到30万元级别。官方预告的极星5和极星6,则对标保时捷Panamera和911,后者概念车预售价高达168万元。

定位大幅变动,在一定程度上会增加受众的认知阻碍。超豪华市场通常追求极限性能和小众设计,为此不惜牺牲实用性和舒适性;但在20万元至30万元市场,消费者普遍考虑日常出行所需。

横跨两端,对任何一家汽车品牌而言都绝非易事。一个例子是以性能起家的豪华百年品牌阿尔法罗密欧,因市场扩张需求将定位下放,产品价格从1600万至19.98万元,但难以平衡销量与品牌价值,至今徘徊在中国主流视野边缘。

定位模糊以外,极星产品力存在短板。当国内新能源品牌自研电动架构,极星汽车依赖沃尔沃现有的燃油车平台进行“油改电”开发,空间利用欠佳,续航和智能化也未能收获用户认可。

多家媒体报道称,极星核心的研发和产品定义权仍在瑞典,很难为中国市场让步。产品本土化滞后,或许也是极星在中国市场表现不佳的原因。

面对举步维艰的生存状况,极星频换高管求变。品牌发展八年时间内,中国区掌舵人累计换了七任,平均每位高管干不到一年半就离开。

2023年6月,极星与星纪魅族成立合资公司极星科技,外界认为意在加速推进中国本土化战略落地。今年1月,星纪魅族CEO苏静正式接任极星科技董事长。

换帅至今,外界尚未明显感知到极星在华自救有望,好消息仍未传来。

极星汽车上一次出现在大众视野是在4月,彼时公司发布公告称,已与合作方星纪魅族签署协议,决定结束在中国的合资企业极星科技的业务运营。根据终止协议,极星汽车将收回中国市场分销权。

此外,协议还包含以交易双方议定的公允对价转让合资公司部分数字及其他资产的条款,以确保极星能够在中国市场重新开展销售、客户服务和分销业务。

根据前述内部人士的说法,调整将在今年四季度完成。在中国市场挣扎的极星,还能等来转机吗?