在我的命题里,不再是跟随美国,而是要做最好的 AI 医生来定义 AGI 时代。

从小就是“学霸”的王小川,其实不太喜欢自己的“学霸”标签。

他在离开搜狗后的一次交流里,和极客公园创始人&总裁张鹏讲过自己的看法:“学霸”的另一面,意味着在别人设定好的命题里取得“高分”,但他接下来其实想找到自己的命题,不想再做别人命题里的学霸了。

但 ChatGPT 的爆发,带着大模型浪潮扑面而来,王小川自己和所有熟悉他的人,都觉得他是最适合 AI 时代的中国创业者之一。故事似乎和之前一样,王小川成立百川智能符合所有人的期待,然后就是响亮的 AI 六小虎的称号,以及大家在模型评分榜上的位置,产品 MAU 的数据、商业化 ARR 数字,等等。看起来王小川还是绕不开大家对于“学霸”的期待,有一堆必答题要去回答。

王小川自嘲,一度自己觉得百川成了三个公司:一个做模型,一个做 toB 商业化,一个做 AI 医疗。而王小川内心真正想做的,并非市场所期待的通用模型问题,而是“为人类造医生,为生命建模型。”

王小川一度觉得这个命题,在迎合更多业界必答题的过程中,从原点变成了“远方”,这让他觉得很有问题。这种撕扯,最终以今年 4 月开始的大调整而和解。王小川做出了选择:团队从 450 人精简至不足 200 人,回归扁平,回归专注。人数少了,团队的“压强”反而上去了,这让他对于未来,也更有底气和信心。

外界猜测这是“遭遇困境”后的被动收缩,唱衰百川的各种报道满天飞,这可能是王小川创业这么多年来被负面新闻包裹得最紧的一次。但是王小川本人选择沉默、完全没有回应。按照他的原话是“我需要的是跟自己的内心做斗争,而不是跟环境做斗争”。

直到 8 月 12 日,当王小川带着百川全新的医疗大模型 Baichuan-M2 亮相后,外界才终于看懂了他沉默的这几个月在做什么。这款大模型的性能超过了 OpenAI 新近发布的两个开源模型;而在闭源领域,它的能力也仅次于 GPT-5。但这还不够。对王小川而言,他的目标,是在医疗这个垂直领域,实现对通用模型的超越。

这个时候,百川感觉上才真正变回了“一家公司”,而王小川也终于结束“一言不发”,愿意坐下来和张鹏再次进行一场长谈。

这更像是一次坦诚的复盘,一次对过去两年喧嚣的总结。也是一次对上半年不少朋友“小心翼翼”的关心和担心的回应。王小川觉得他现在的状态很好,因为他不再需要回答别人强加的必答题,而是可以真正定义自己的问题,并给出他更锐利的答案。

以下为王小川与张鹏对话内容实录,有编辑删减。

01

“智能的高度”与“应用的深度”

张鹏: 最近 GPT-5 终于发布了,我们曾想象它会再次引领产业的大飞跃,但世界给予的反馈,似乎并不符合这个版本应该有的震撼。现在大家探讨AIcoding 的热情、以及感叹 Anthropic 估值已经接近 2000 亿美金的热情似乎更高涨,你怎么看这些现象?

王小川:这可能是美国激烈竞争格局下的必然结果。毕竟那边牌桌上还有 Grok、Anthropic 等强劲的对手。值得注意的是,AI coding 确实也呈现了一个可能比 ChatGPT 拥有更好商业模式和数据飞轮的通向 AGI 的通道。

很可能,今天 OpenAI 正处于一个相对劣势的阶段,在竞争压力下显得有些仓促地发布了产品。所以,给人感觉有点“拉下神坛”了。但我觉得这不代表 OpenAI 就此沉寂,更不意味美国 AI 创新后继无人。恰恰相反,这证明了其他竞争者的实力,他们正在激烈地争夺王座。

张鹏:我们该如何理解这种现象?OpenAI 有做错了什么吗?

王小川:从技术路线图来看,我从一开始就更欣赏 Anthropic 的策略,尤其是它将代码作为发展的中心,这条路是以 API 为中心,特别是深耕代码能力。语言模型强化到代码层面,就能够赋能千行百业。

而 OpenAI 选择是把重心放在一个 C 端的 App 上,

最初由 Ilya Sutskever 提出的“predict next token”(预测下一个词元)开启了大模型范式,沿着这条路走下去,代码本应是可见的、必然的方向。但或许是因为 OpenAI 的“包袱”过重,什么都想要,反而无法专注,也就难以找到最关键的轴心去突破。

当它需要服务 7 亿用户时,就无法将代码置于足够高的战略位置。我认为这是一种路线图上的风险。

我心中的 AGI(通用人工智能),其核心是代码能够自动运行。对此我有两个逻辑:一个是从产业应用场景出发,例如造医生;但从更极致的技术追求来看,代码才是中心。

因此,无论从产品形态还是技术路线图来看,OpenAI 都没有走在我期望的路径上。

张鹏: Anthropic 的估值已经涨到了 1700 亿美元。我记得你每次都会强调,“语言才是智能的中轴”。所以“代码语言”这个轴线上的高速发展已经开始了呗?

王小川:代码,本质上就是一种更高级的语言。

最近 Geoffrey Hinton 也开始讲,人类智力的核心在于“类比”。这正是我一直信奉的,语言的本质就是类比与推理。我之前反复推荐侯世达的《表象与本质》,那本书用完整的篇幅阐述了这件事。

因此,数学是语言,代码也是语言,而且是一种“可运行”的语言。它就像图灵机一样,能够解决万千问题。所以,真正的道路是清晰的:首先,通过人类语言理解常识、学会沟通;然后,掌握数学语言与代码语言,从而征服理科与工科。这条路,我过去在很多场合都讲过,从未改变。

今天代码的快速崛起已经开始验证其价值,更重要的是它的数据飞轮也已经高速启动了。

其实代码的终极用法,不是辅助程序员,而是它自己就能运行。今天所有类似的 Cursor 工具,本质上还是在辅助程序员。而一旦代码能够实现自我运行,AGI 也就到来了。我还记得多年前在知乎写过一个帖子,标题是:“程序员是自己的掘墓人”。现在,这句话正在被验证。

张鹏:以前大家对“智能的高度”特别充满热情,每次新模型的屠榜跑分都会被认真讨论很久,但感觉今天 Coding 带来了一个“应用的深度”和“智能的高度”可以一起前进的事情。未来“应用的深度”是不是会变得更被重视?

王小川:没错。单纯的评测已经不够,已经到了可应用的阶段。

其实除了代码的价值已经肉眼可见,今天大家对医疗的期待,也是与日俱增的。国内大家讨论得偏少,但其实医疗正迅速从“非共识”走向“共识”。尽管 Anthropic 在代码领域跑得更快,但 OpenAI 在今年 5 月发布了 Health-Bench,把医疗健康纳入核心评测维度。在 OpenAI 的产品发布会上,“健康”与“医疗”被反复强调。甚至在发布开源模型时,技术报告开篇第一章,就是阐述它在医疗领域的进展。

最值得玩味的,是在 GPT-5 的发布会上,唯一被请上台为它背书的,是一位癌症患者。

OpenAI 身负着服务 7 亿用户的巨大“包袱”,这迫使它必须超越纯粹的技术叙事,走向一条“以人为中心”的路线。在这条路上,医疗是其无法回避,且必须占领的战略高地。

张鹏:硅谷确实还在越来越热闹,但过去一段时间,大家都觉得国内大模型领域许多备受瞩目的创业公司,也包括百川智能,似乎都变得“安静”了。这背后有什么共性原因吗?

王小川:身在局内,我反而觉得这是一个极其自然的过程。

2023 年是历史性的一年,资本的恐慌性涌入和对未来的无限畅想,是技术变革的必然序曲。这有点像 Gartner 技术成熟度曲线的规律,当期望膨胀到顶峰,现实与应用之间的距离必然会导致一个调整期。当人们发现技术突破未能立即转化为应用爆发,热情冷却,行业便会安静下来重新思考。

回答这个问题,必须从技术与环境两个层面来看。技术层面,如果大家研究下 OpenAI 最新的开源模型,会发现它在基础设施与工程化上的深厚实力,这不仅关乎算法。我们一度以为已经拉近的距离,现在又被重新拉开。我们期待国内同行在底层架构上持续追赶,而百川也会在医疗这样的垂直领域,做出自己的贡献。

然而,比技术差距更严峻的,是来自大环境的挑战。美国头部公司动辄百亿美金的融资,以及像 Anthropic 年化经常性收入(ARR)已接近百亿美金的规模,这在国内目前都难以想象。说实话,在这样的牌局里,任何一家能够“咬住”不掉队,本身已是一件了不起的事情。

本质上,我们和美国存在一个“时间差”。当他们已经进入以 ARR 为核心的“摘果子”收获期时,我们绝大多数人还身处围绕基准测试(Benchmark)和参数的“模型内卷”阶段。这种阶段上的错位,会直接导致“底气”的缺失。

张鹏: 这种“看 ARR”与“看参数”的差异,根源在于技术,还是商业环境?

王小川:我认为是双重叠加:既有技术追赶的压力,也源于商业土壤的不同。

张鹏:那之前大家在模型上投入的热情和资源,你觉得值得吗?如果这是一场如此艰难的追赶?

王小川:我认为,这取决于一家公司的终极抱负。

如果你的目标是打造一个轻巧、敏捷的公司,那么完全可以不自研模型。比如一个十几人甚至几个人的小公司,通过调用最优的第三方模型,完全有可能快速实现正向现金流,并获得资本的青睐。

但如果你立志要成长为一个长期的、具有系统性影响力的大公司,那么在模型层面的自主积累,就是一件不可或缺的事情。

02

重新变回一家“有自己命题的公司”

张鹏:最近投资圈都在“感谢”大模型公司“释放了很多优秀人才”,让他们看到了不少值得投,值得抢的新项目。百川的业务和人员调整好像也挺大的,这背后你是怎么想的?

王小川:你肯定还记得 2023 年百川当时的策略就是“快”。快速入场、快速融资、快速抢占技术身位。这让我们在高峰期一度达到 450 人。速度为我们赢得了有利位置,但也带来了“思想无法统一”的后遗症。

许多人带着对大模型的热情,甚至是源于 FOMO 的恐惧,加入了百川,我们却未能真正“捏成一股绳”。公司内部甚至自嘲,已经分裂成了做模型、做医疗、做商业化“三个公司”。

后来,我在全员信中也坦诚沟通了这件事:我们必须回归创业的初心——“为人类造医生,为生命建模型”。

所以最近在组织上确实做了很多调整,直接说结果就是从 450 多人变成了不到 200 人,然后我们把管理层级从平均 3.6 级压缩至 2.4 级,从今年 4 月到 6 月,花了两个多月,我们完成了这次调整。你会发现,人数少了,整个团队的“压强”反而上去了,这让我对未来更有底气。我感到非常高兴的是,最终留下的,是一支既有 AI 信仰,又对医疗抱有热忱的团队。

张鹏:当初的快速扩张,在多大程度上是被客观的产业节奏裹挟?又在多大程度上,是因为自己主观上没控制好节奏?

王小川:我认为是“三七开”——三分客观,七分主观。

客观上,在当时那个狂热的时间点,想要完全抵抗住浪潮的推力,确实很难。但更深层的原因,在于我自己。我确实为了迎合媒体、迎合团队、迎合外界的期待,做了很多“多余的动作”。

比如,我对金融这类能快速变现的方向,内心并无真正的热情。但当时有团队想做,有股东感兴趣,我就“从”了。现在回看,这本质上是自己当时的“心力”还不够强大。而摊子铺得越大,心力被稀释得就越厉害。

张鹏:现在想想的话,当时有办法更好的避免这种问题吗?

王小川:我还真反思过,而且可能解法还真没那么复杂。比如当时如果我能坚持面试每一位新同事,情况会好很多。因为这个过程中就一定会让自己“慢下来”、想清楚。创业者一旦只判断和选择目标,而不充分参与过程之痛苦,很多判断就会出问题。

我看其实大家的节奏调整都差不多,我相信行业会回归理性,大家也终将更专注于自己真正想做的事。

对我而言,这次调整最大的收获,是未来变得前所未有的清晰。因为我终于明白,真正的斗争,从来不是与环境的斗争,而是与自己内心的斗争。

张鹏 :前段时间因为这些调整负面报道满天飞的时候,是不是有好多朋友给你打电话慰问?

王小川 :慰问是有的。但大家似乎都有些小心翼翼,大都不敢打电话,反正就是各种谨慎小心的关心我,说的问的都挺含蓄。

张鹏:你觉得大家为什么要来小心翼翼的“慰问”你?或者说他们为你担忧的是什么?

王小川:估计是觉得我压力大。之前,无论对我,还是对百川,外界都抱有某种期待。当百川的发展轨迹,没有完全符合大家想象中那种高歌猛进的剧本时,可能一种低于预期的感受便产生了。我内心很清楚,媒体曾经给予了多少赞誉,当现实与预期出现偏差时,外界就会感受到同等程度的“失望”。

张鹏: 所有的媒体赞扬,本质上都是一种“预支的借款”。

王小川:特别对。要么是消耗过往积攒的信誉,要么是透支未来的承诺,但终究是要“偿还”的。所以,外界的情绪,本质上是与你的发展速度和最终成绩紧密挂钩的。

张鹏:在那段时间里,你本人真实的状态是怎样的?

王小川:说实话,我确实没有焦虑。我非常感谢大家的关心。很多人曾将自己对技术的理想,部分投射在了我们身上。所以当百川的路径看似“偏离”时,那种失落感是真实存在的。

而我之所以不焦虑,是因为我看到了大家没看到的东西。

大家期待的百川,和我内心真正想构建的百川,其实存在一个错位。早在 2021 年,甚至在创立百川的公开信里,我就明确提出,我未来二十年的热情在于生命科学和大众健康。ChatGPT 的出现,只是让实现这一目标的路径变得更加清晰和可行。

但在 2023 年那个时间点,整个市场都沉浸在一种狂热里。无论是投资人、媒体,还是团队成员,他们都带着美国最前沿的模式作为对标,希望你做的跟美国一样,因为那是被验证过的、成功率最高的路径。

在那种氛围下,你去谈医疗,是很难被听进去的。所以,我们当时在某种程度上“迎合”了市场的期待,沿着大家都能看懂的“共识”路径在走。

但当我们的探索开始深入,逐渐回归到医疗的时候,之前那些因大模型、AGI 加入的人,都会产生一种跟期待不一致的地方。

而百川在过去一年里完成的最重要的一件事,就是经历调整,真正回归到了我们自己对于未来的“意义感”和核心驱动力上。

张鹏:你真实“第一人称视角”的投身大模型领域的起心动念是什么?我很好奇在过去的几年间,为什么没有去调整大家对你们的认知错位呢?

王小川:当我决定下场时,是因为我真切地感受到了“模型”的力量。2023 年初,我第一次深度使用 ChatGPT 时,内心有两种强烈的冲击。

第一种,震撼。因为我之前专注于医疗领域,对最前沿的技术进展没有那么紧密地追踪。一上手,我心里就咯噔一下,意识到:天变了。我过往做输入法、做搜索,每天都在和语言 AI 打交道,所以我能清晰地判断,眼前的这个东西,和过去完全不是一个物种。

第二种,随之而来的是一种失落感。我曾经也算是 AI 圈的中心人物,但那一刻,我发现自己想做的医疗事业,似乎与 AI 的主旋律,变成了两条平行线。

后来,我很快就想明白一个事:今天的大模型,能不能被用来“造医生”?

这个想法,让我内心的两条逻辑线索瞬间串联了起来:

第一条逻辑:语言是智力的中轴。掌握了语言,就掌握了构建智能、乃至“造人”的关键。

第二条逻辑:医生是医疗的中轴。构建了“AI 医生”,就能掌握用户、药厂和科研的枢纽。

所以,技术上,我们在“造人”;应用上,我们则是在“造医生”。因此,我们从基础模型做起,因为你不可能依赖一个不开源的外部模型,去构建你的核心壁垒。

我的计划始终是,超级模型里要走到 AGI,超级应用则要去“造医生”。但问题是,当时你向外界讲述这个“超级应用”时,大家听不进去,他们只能听懂,或者说更愿意听“超级模型”的故事。

到了 2024 年,我们意识到,以百川的资源和国内的整体环境,你不可能同时在两条战线上无限拉长。从基础模型到最终构建一个成熟的“AI 医生”,这条路过于漫长,你不可能把所有事情都自己做完。

这就好比 2016 年 AlphaGo 出现时,我看得非常清楚,但这不代表我当时就有能力亲自下场把它做出来。基于对能力和资源的判断,我们决定,必须“聚焦”在医疗上。

张鹏:但这时候这种“错位”就开始剧烈的释放“应力”了?

王小川:对。在我看来,这是战略上的“聚焦”;但在行业眼中,这变成了“放弃模型”、“管不住团队了”……各种各样的解释都冒了出来,因为这不符合他们最初为你设定的那个“预期”。

张鹏:所以你是如何消化这件事的?好奇为什么当时没有出来说说话而一直保持沉默?是不想说?还是没的说?

王小川:肯定不是没的说,我有很多要说的,但说的对象可能不是行业和公众吧。因为你首先要从内心接受一个前提:大家在不同视角下看到不同的东西,是正常的。

一旦你接受了这一点,就不会再有情绪上的内耗。我不是去说服每一个人,而是清晰地表达,然后找到那些真正听懂了,或者愿意花时间去听懂的人,与他们并肩工作,这就足够了。

我既不会因为外界的不理解而愤怒,也不会因此而动摇。我的价值,恰恰在于我可能比大家多看到了一些未来的可能性。同时,我的责任,是要去沟通和花时间“对齐”那些同样怀有医疗梦想、并选择留下来的人,为他们创造一个最好的工作环境。当你内心真正笃定你想要什么时,这本身就是对自我的尊重,也是对团队的尊重。

张鹏:所以这两年,你最大的收获是什么?

王小川:我的第一个,也是最感幸运的一点是:我之前想做医疗的梦想,与大模型的技术突破,真正相遇了。

这就像我过去做互联网的 20 年,本质上是拥抱了一个巨大的时代浪潮。没有时代,个体的努力会缓慢而曲折得多。而 AI 的到来,让“造医生”这件事,突然有了清晰可行的路径。

我们已然上桌,技术让梦想有了“解”,身在牌局之中。我觉得是很幸运的一件事情。

第二个巨大的收获,是我个人心境的成长吧。

早年做搜狗的时候,追求极致,无法容忍任何与我认知不符的东西,常常会因此陷入“为什么会这样”的执念,对内、对外都产生了很多不必要的攻击和消耗。

而现在,我可以说,我达到了十年来心境最好的状态——一种发自内心的平和。

当然,遇到做得不好的地方,我依然会直接指出,但不再是老板对员工的指令,而是一种共创的状态。我希望大家能真正地从内心走到一起,共同去成就一件事,这本身就是一次巨大的提升。

过去,面对这种局面,我的反应是愤怒——“为什么事情会走向失控?”,进而产生对抗情绪;或者,是逃避——假装看不见,期待它能自己变好。

而现在,我的选择是:面对问题,解决问题。

张鹏:我记得你之前提到,你不喜欢学霸的标签,是因为学霸本质上是要把别人出的题都回答得很好,但其实你想解自己的题。所以百川这次算是终于大声喊出“自己的议题”了呗?

王小川:没错。创业过程中,一旦有了投资人,一旦置身于某种行业共识之中,你很容易就又回到了一个“公共题库”里。对我而言,那意味着重蹈覆辙,回到过去那种状态,而那并非我真正热爱的事情。

比如,“对标 OpenAI”,这就是一个摆在所有人面前的“公开考题”。我们也很习惯性地去“应试”,去解答这道题。

直到今年 4 月,当我明确提出“为人类造医生,为生命建模型”的时候——这才是我们为自己出的题目。

张鹏:2023 年,国内大模型赛道的玩家,拿到了大额融资。但今天,融资环境会如何影响这些公司?

王小川:2023 年,资本确实给了一波相当可观的支持。这其中不仅有美元基金,也有来自阿里、腾讯这类产业资本(CVC)的加持。到了 2025 年,我认为资本环境的不确定性会显著增加,获取支持的难度会大得多。

相比之下,美国的资本支持力度依然非常大,这就形成了一种“比较优势”。在这种优势下,差距可能会被进一步放大。因此,必须要思考:当中国的资本支持不再充裕时,该如何走下去?

张鹏:“造医生”是一件复杂且需要长期投入的事。你账上的资金能为百川智能提供多长的“安全区”?

王小川:我们现在的安全期,长到即便公司完全没有收入,也可以支撑 120 个月。所以现在要思考的不是安全问题,而是如何有效的把人和钱变成进步和结果的效率问题。

所以你就理解我们近期的调整,确实不是基于压力而做出的被动选择。这是一次发自内心的主动决策,我觉得主动选择砍掉那些我们不想再做的事情,就是一次比再融一大笔钱更有成果的进展。

03

为什么“造医生”比追求智能高度,

要复杂得多?

张鹏: 百川近期发布的 Baichuan-M2 模型,表现如何?

王小川:可以说,Baichuan-M2 是目前全球最顶尖的医疗开源模型,性能甚至超越了 OpenAI 新近发布的两个开源模型。在闭源领域,它的能力也仅次于 GPT-5。

OpenAI 近来在医疗领域的投入有目共睹。他们新发布的 120B 和 20B 两款开源模型,已经显示了深厚的基础设施与工程实力。

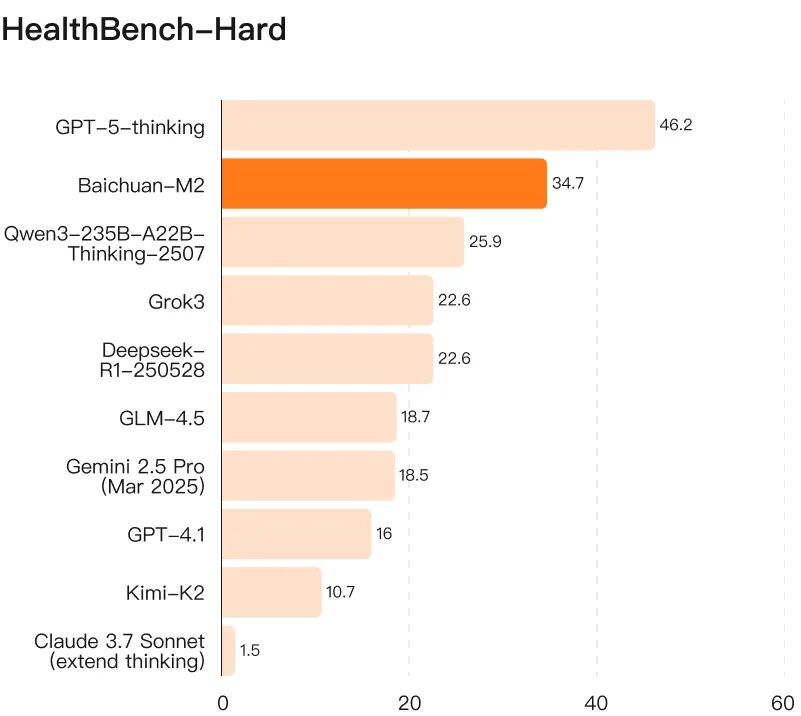

在其 GPT-5 报告中,医疗也是重要部分。OpenAI 强调自己的模型是全球唯一在 Health-Bench(Hard 模式)评测集上得分超过 32 分的,而 Baichuan-M2 的分数是 34 分。同时,在Health-Bench(标准版)评测中,目前全球也仅有我们的模型与 GPT-5 突破了 60 分大关。可以说,在医疗 AI 这一垂直领域,我们已达到世界级水平。

我们原计划在 8 月下旬,与技术报告一同发布。但 OpenAI 此次不仅是近三年来首次重返开源,而且将焦点对准了医疗。我们内部研判,这是一个关键节点,是时候拿出我们的成果,与世界顶尖水平进行一次正面的较量。

在中美科技竞争的宏观背景下,我们必须承认差距客观存在。因此在医疗这一关键领域,我们选择开源 Baichuan-M2,不仅是为了让外界对百川的实力有更透明、更深入的认知,更是希望为中国整体的 AI 创新生态提供一份力量。

此前的 M1 模型,我们虽已在医疗领域有所布局,但尚未完全聚焦。因此,M2 的发布意义非凡——它标志着百川的战略重心,从“全线出击”转向“聚焦医疗”后的第一次亮相。

张鹏:在这个时间点发布 M2 模型,本质上是让大家重新认识百川。你会如何定义百川真正要做的事,以及你们在技术路线上的成长目标?

王小川:我们要在模型层面,做到医疗突出,同时通用能力保持在第一梯队。

这其实是我们一直以来的一个念想,但在过去,坦白说,“医疗突出”这一点我们是没能完全做到的。而今天,我们开始真正地做到了。

这相当于我们“换了个身位”。过去,我们和大家在同一个战壕里,在各种通用大模型的榜单(比如 MAU)里打滚,试图在混战中找到自己的定位。而现在,M2 的发布,是我们找到自己新定位之后的第一次正式亮相。

接下来,在今年内,我们会陆续发布面向医生和普通用户的产品。

所以,我们规划了清晰的三条产品线:基础模型、医生端产品、大众端产品。今天的 M2,只是我们宏大计划中的一个起点。

张鹏: 今天我们看到,像 GPT-5 这样的通用模型,延伸到医疗时表现得很强大。而百川选择聚焦于医疗,做出了一个开源的、在性能上“接近”它的专业模型。这个时候,专用模型的独特价值是什么呢?

王小川:我们的目标,并不仅仅是“接近”,而是要在医疗这个垂直领域,最终超越通用模型的能力。

毕竟医疗不像数学或物理,仅仅依赖逻辑和公式。医疗知识体系中,既包含严谨的逻辑推理,也融合了大量独有的医学认知,甚至深受政策、法规和临床指南的影响。

当然,现阶段去和大家反复争论我们“如何”做到这一点,大家也听不进去的。只有当我们做到,并且是持续地做到,大家才会回过头来,重新审视并认同我们当初的想法。

这让我想起了当年深度学习领域两条著名的技术路线之争:Bert 和 GPT。当时,Google 凭借其巨大的品牌影响力和行业地位,力推 Bert 路线,整个学术界和产业界几乎都闻风而动。大家为什么相信 Bert?答案很简单——“因为它是 Google”。直到 OpenAI 的 GPT-3 足够好后,大家才猛然回头,重新认识并相信 GPT 路线的巨大潜力。

张鹏:能否帮我们理解一下,以“造医生”为目标,为什么比单纯追求“智能高度”,要复杂得多?

王小川:今天的模型,普遍缺乏“提问”的能力。它们的核心是“解题思路”——你提出问题,它给出答案。这或许并非模型发展的核心方向。

其次,像“减少幻觉”是所有大模型共同的课题,但在医疗领域更严肃,因为它直接关乎生命健康。我们追求的是“循证医学”,模型必须能精准、可靠地调用外部知识库来支持它的每一个判断。

而这些需求,既不完全在当前通用大模型厂商主攻的技术路线图上,也无法用现有的技术范式完美解决。这就是我们的机会所在。

更进一步,当模型要真正落地为产品时,你还必须解决一系列应用层的问题:如何符合当地的政策法规?如何融入人文关怀?如何通过 Agent 架构将其能力进一步提升?

这是一个全链路的工程。我们不仅要在底层模型上做得比通用模型更好用,还要在上面叠加厚重的应用层开发,才能最终交付一个真正“可用”的产品。而这些,恰恰是通用模型公司缺少的。

张鹏:在你看来,要“造医生”,还有哪几个最关键、最核心的问题,是目前行业没有解决,百川正在做的?

王小川:首先,就是我们刚才提到的“提问”与“幻觉”,我们正在做,这是一部分。另外,一个“好医生”,远不止于此。它要有记忆力,能记住你的病史。同时,医生不仅要与患者沟通,更要懂得如何与患者家属沟通,理解并处理这些复杂的人际关系。这些是通用模型在设计时根本不会去深入思考的问题。

所以,我们的路径是:在底层,死磕“提问”与“循证”;在应用层,则要赋予模型更好的记忆和对关系的理解。

张鹏: 你其实是在智能的高度之上,叠加了多个严苛的约束和目标?

王小川:对。甚至我们还可以继续向下延伸,比如在慢病管理和长期健康追踪等场景中,都存在着大量的技术问题和用户需求洞察需要去解决。

04

AI家庭医生,将比无人驾驶更早到来

张鹏:从你的视角看,从技术基本就绪,到我们每个人都能拥有一个AI驱动的私人家庭医生,这条时间线你会如何预期?

王小川:我认为,它会比无人驾驶更早到来。

张鹏: 这个判断很有意思。为什么?

王小川:我们明年(2026 年)会推出大的版本迭代,它的技术成熟已经肉眼可见。

将造医生与无人驾驶对比,有很多相似性。因为大众普遍认为,他们都与生命安全直接相关的,都很棘手。

但相比无人驾驶,造医生更容易落地,第一个是因为无人驾驶并非绝对刚需,没有 AI 司机,你依然可以自己开车。但医疗不同,没有医生,你自己无法给自己看病。

第二个是,无人驾驶的“人机协同”问题。我们知道,测试无人驾驶汽车的安全员,需要时刻保持精力高度紧张,随时准备接管,其劳动强度远超普通司机。因为一旦系统失灵,留给人的反应时间可能只有短短两秒。

但 AI 医生和人类医生可以形成非常高效、安全的分工协作。AI 给出的诊断报告或治疗方案,可以由人类医生进行最终审核。更重要的是,在广阔的院外场景,AI 医生完全可以独立工作,因为它不直接涉及开具处方。

这里,我们内部有一个洞察:能够改变用户行为,就是在创造价值。价值不一定只体现在“诊断”和“开药”。

比如,当好几位医生给了你不同的建议时,你该听谁的?当你家人生病时,你是否应该立刻送往医院?这些大量的、关键的决策,本身就蕴含着巨大的医疗价值。在这些场景中,AI 医生可以独立发挥作用,甚至无需人类医生配合。

张鹏:我们此前曾用自动驾驶的 L1 到 L5 等级,来类比“造医生”的过程。今天,你对这个分层有新的迭代与思考吗?

王小川:今天我确实有了一些新的思考。过去我们套用自动驾驶的逻辑:L1 仍需人工主导;L2 能在单任务上独立工作;L3 转为机器主导、人类辅助,并处理多任务(如同时开具处方和撰写病历);L4 则基本实现全程自动化,人类仅作为监督。

这个分层逻辑,本质上仍是从单一维度,即机器自身的能力来划分的。

但我今天认为,医疗的演进需要引入额外的维度,比如场景,院内还是院外?“院外”场景,就像是“低速无人驾驶”。这个市场空间广阔,需求虽不像院内那样要求“一锤定音”式的高精尖,但其辅助价值巨大。

第二个新维度,是“关系”。医疗决策不仅是面向患者,更需要与家属沟通,这其中蕴含着深厚的人文关怀。我们常说一个词叫“嘴替”。比如,子女直接劝说父母关注健康问题,他们可能不听;但换成医生的身份,他们听从的意愿会显著提高。

张鹏:最近,大厂们纷纷开始布局AI医疗。你觉得百川智能又进入他们的射程之内了吗?

王小川:我们做的是完全不一样的事。第一个,我们的目标是“造医生”,而不是一个简单的“健康顾问”。

其次,把产品形态做成一个小程序或一个 APP,不是医生应该有的形态。医生,就应该有医生的形态。当你把它做成一个 APP 时,用户潜意识里就已经不把它当“人”看了。 这里边一个是关系,一个是使用习惯得一致。今天,行业里绝大多数公司在做 AI 医生时,其核心诉求依然是“降本增效”。他们把 AI 当成一个提升效率的工具,嵌入在原有的 APP 逻辑里,追求的还是日活跃用户(DAU)之类的指标。他们没有把 AI 当成一个“人”来看待。

张鹏: 你提到,明年我们或许就能亲身体验到“百川造医生”的进展。能否提前描绘一下,我们应该抱一个怎样的“正确预期”?

王小川:我相信大家都能想象拥有一个私人医疗顾问的场景,这似乎是行业的共识。但届时你会发现,百川的思路与市面上其他做 AI 医生的公司,截然不同。

但我最近还是进步了一点,觉得预期管理这件事最简单的方法就是做到再说,所以我现在就先不讲太多了。

张鹏: 我猜想,你的最终目标是让服务直达用户和家庭,而非仅仅嵌入医院的某个流程体系?

王小川:是的。我们的第一步是先进入医院体系,获得专业的认同与背书。到明年,我们就会将服务直接推向消费者(C 端)。