本文来自微信公众号:叶檀财经,作者:青城桢楠,题图来自:视觉中国

印度是最容易被低估,也最容易被高估的国家。因为,都有足够的理由,无论人口红利、市场前景,还是地缘因素,都让印度看起来像是中国之后最具发展潜力的国家。

但找到反证也轻而易举。正如剑桥大学经济学家琼·罗宾逊所言:你说的关于印度的任何真相,反过来都同样成立。

一、美国红利不再,印度怎么办?

2025年4月之前,全世界都以为印度将成为中美这盘大棋最受益的国家。

印度自己也这么认为。

看印度股市,2025年4月之后,是最先创出新高的。6月22日,印度孟买30指数,最高摸到84000点,距离历史新高仅一步之遥。

同期,中国股市一片寂静,不少人担心贸易伤害。

龙象之间的交汇,就在那个时候发生了。

6月之后,中国股市开启了慢牛之旅,印度则成为全球最差的市场之一。截至9月8日,印度孟买30指数年内下跌了3.39%,跑输中国、美国等市场接近20%。

除了股市表现不佳,印度在汇率市场同样遭遇困境。2025年,美元指数整体走弱,强势经济体的汇率基本表现坚挺。黄金等美元映射商品,更是节节走高。

但印度卢比却逆势下跌,年内兑美元贬值接近3%,对人民币贬值更是超过5%。和股市一样,印度汇率的表现是主要经济体里面的差生。

据财新近期的报道,美国银行8月发布的一项调查显示,约30%的受访基金经理近期减持了印度股票,印度股市受青睐程度在亚洲各市场中垫底。

美国投资者集体看衰印度,并撤出印度股市,近十年来罕见。

另一项让国内挠头的宏观数据,也让印度政府非常担忧。外商直接投资FDI,作为外资青睐度的核心指标,正在发生巨变。

据北京日报披露,印度央行发布的数据显示,2025年5月,印度净外国直接投资(FDI)仅为3500万美元,环比暴跌99%,同比暴跌98%。

商务部在其官网援引《印度时报》的报道称,印度2025财年的净外国直接投资(FDI)大幅下跌96.5%,从上一财年的100亿美元降至仅3.53亿美元,创历史新低。

印度央行解释,FDI暴跌主要是净对外直接投资有所放缓、海外投资者大规模汇回资本导致的。

2025财年,尽管外国直接投资总额仍然是增长的,增长了13.7%,规模为810亿美元,但撤资的增速更快,外国投资者撤资490亿美元,增速接近20%。

另据印度风险投资和另类资本协会以及安永的报告,2025财年,PE/VC总计从印度撤出267亿美元。

有意思的是,印度国内的资本,也在大举押注非印度市场。据商务部网站,2025年财年,印度企业对外投资达到290亿美元,远超2024年的170亿美元,印度国内企业对外投资欲望强烈。

换位思考,同样的情况如果发生在中国,国内的舆论会如何?

为什么印度突遭抛弃?有市场的原因,有印度自身的因素,也有地缘环境的变化。

市场因素比较好解释,但也比较苍白。从PE来看,印度股市的估值水平显著高于其他地区,这被看作是外资套现离场的重要因素。据财经M平方的统计,截至8月底,印度市场的市盈率超过24。同期,上证指数的市盈率仅为15.6倍。

或许,有人会说是金融股拉低了上证指数的市盈率,但印度存在类似的情况,结果是看着都不低。

这并非重点。因为,从老川上台后,印度股市估值一直都不低,长期在25倍甚至更高,已经持续了几年。2025年,外资突然因此大举撤出,从市场维度不是很有说服力。

其他因素才是主因。地缘因素就像是船桨,一旦开始搅动,就会不断造成涟漪。

美国政府态度变化,可能是印度市场走低的重要因素。过去在檀几条里,我们给大家持续分析过,老川态度改变对印度造成的影响。

9月8日,CareEdge Ratings发布的最新报告显示,如果美国坚持对印度50%的关税,印度本年的GDP增长将会降低至6%以内。尽管印度直接对美出口敞口仅为2%,但50%的关税是全球最高水平,这将使印度竞争力大打折扣。

Capital Economics也在近日分析,若美国对印度全面加征50%的关税,今明两年印度的GDP将分别下降0.8%,且长期影响更大,因为高关税会降低印度的制造业吸引力。

内外资的走势反映了对印度地缘变化的预期。

印度自身的因素加剧趋势发展。有一些暗线,外界知道得不多,但非常重要。

近期,印裔美国经济学家、普林斯顿大学退休教授、曾就职于世界银行等组织的阿绍卡·莫迪写了一篇深度文章,分析印度经济的各种猫腻。

据南亚研究通讯公众号,阿绍卡·莫迪指出,非常吊诡的是,印度最大外资来源地并非欧美发达国家,而是人口仅130万的岛国毛里求斯,毛里求斯贡献了印度外国投资流入额的25%。

作为全球知名的离岸金融中心,毛里求斯没有外汇管制,资本可自由出入,证券投资的资本、股息也没有相关的税收,是资本隐匿行踪的理想场所。

更有意思的是,毛里求斯是加密货币的主战场之一。2021年,毛里求斯便公布了初始代币产品服务法案,配套交易所,2022年正式接受牌照申请,供加密货币运营者开通业务。

目前,非洲前十大比特币交易所都在毛里求斯。

2022年,毛里求斯的比特币交易量占整个非洲大陆的18%;2023年,毛里求斯为代表的撒哈拉以南非洲地区,交易量超过欧洲和北美。

印度从毛里求斯进出的外资,很可能和加密货币相关,而印度政府也知道这一点。

2022年,为了增加财政收入,印度财政部通过《金融法案》修正案,对加密交易征收1%的交易源头税(TDS)及30%的资本利得税,且不允许亏损抵扣。

2025年,印度财政预算案,计划在2022年方案的基础上,进一步扩大监管。

据Chainalysis最新数据显示,因为印度的加密货币加税措施,导致过去3年资本外流规模超过50亿美元。另据金融时报的报道,高税负导致印度超过90%的加密交易流向海外。

印度主动清理门户,代价就是热钱跑路。当然,这些数字热钱对印度经济的实质性帮助不大。

真正在印度投资的海外公司,一般会选择老老实实遵守当地条款,包括纳税。

如果老实成为一种负担,外资会怎么做?

财新援引印度前行长拉古拉姆·拉詹的话,印度对海外企业突击查税,不仅中国企业遭遇麻烦,其他海外企业乃至印度本土投资者也面临问题。这给企业经营带来巨大不确定性,可能是印度FDI这两年增速放缓的原因。

拉古拉姆·拉詹表示,为了扶持印度本土龙头企业,损害已经进入印度市场的外国企业利益,得不偿失。

为了缓解FDI的低迷,印度政府重要智库之一NITI Aayog已于7月建议放宽对中企投资的限制,并认为低股份的投资不应再需要任何政府批准。

说完一般性的FDI,再来看看外国资本流出印度股市和风险投资市场的猫腻。

据阿绍卡·莫迪的文章,尽管印度市场看似长牛,但散户没有因此受益。他援引印度证券交易委员会的数据称,有93%的散户在印度股市亏损。

重要的原因是交易的不对称性,华尔街的金融大鳄们,常常借助量化等手段操弄市场,获得超常利润,Jane Street就是华尔街收割印度的代表。

据澎湃新闻2025年7月7日的报道,印度政府公开指责Jane Street恶意操纵印度股市,通过做空银行股指数狂割印度“韭菜”。

印度政府获悉这一点,是因为一个意外。

Jane Street在与另一家美国资产管理公司Millennium Management的诉讼案中,披露了其在印度翻云覆雨的手法,这才东窗事发。

阿绍卡·莫迪还指出,蹊跷的是,在印度,市值高达1万亿~2万亿卢比(折合120亿~240亿美元)的空壳公司,竟能堂而皇之地上市。这些空壳公司从事的多为洗钱等非法活动。

印度政府在监管方面能力缺失,导致实际获益的并非本土投资者,而是海外巨头,他们把印度股市当成了提款机。

近期,华尔街巨头们加速离开印度,证明他们对印度没什么同志情谊,而是赤裸裸的资本逐利。

如果以离开为要挟,成功让印度政府放松对海外投资者的限制,无疑是恶性循环。

二、人口红利不再,印度怎么办?

从更长的维度看,根本问题是,印度能否紧跟中国的步伐,甚至成为欧美国家眼中的中国替代者?

最近读了拉詹的新书——《打破常规:印度特色的繁荣之路》,有了过去不曾有过的想法。

书里提到,从历史发展角度看,在正常逻辑下,一个国家的制造业占比,会在发展到一定程度之后,缓慢下滑。

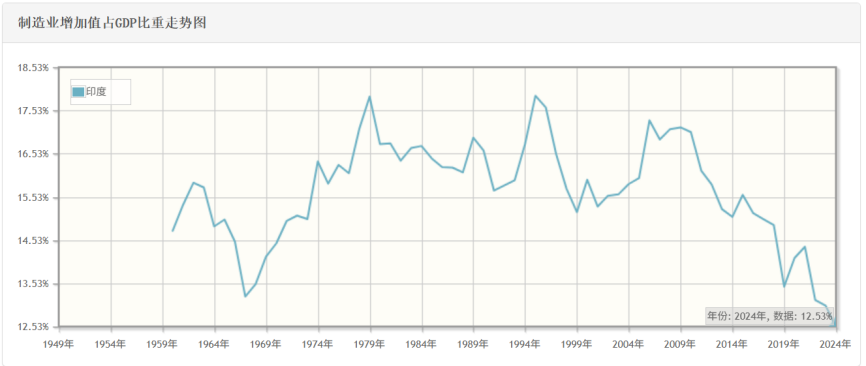

但印度和亚非拉国家一样,制造业还没有发展得太好,便已经开始下滑。很难想象,印度制造业占比的巅峰在1979年和1994年。2008年以后,尽管印度一直在强推制造业,可越推占比越低。

2024年,制造业占GDP比重甚至下滑到了12.5%,为1967年以来最低。

据在线新闻杂志Moneycontrol报道,2023年6月,23个门类的制造业中,竟然有12个产出低于2016年6月份水平。萎缩最厉害的是纺织业、服装业和皮革业等用工需求多,资本投入少的行业。

苹果等公司确实一直在向印度转移产业链,可对印度来说杯水车薪,趋势难以扭转。

为什么这么多产业还没崛起,就开始萎缩了呢?

身为有国际视野的印度人,《打破常规:印度特色的繁荣之路》的有些洞见是我们此前很少听到的。

拉詹说,印度错过了制造业发展的班车,而中国赶上了。印度试图通过巨额补贴等政策进行追赶,但于事无补。因为,当前的全球供应体系每个环节都面临着史无前例的激烈竞争。

印度等后发国家,即便加入低技能产业,也无法保证获得利润。而中国和东南亚等国家不断压低制造业利润水平,最终可能导致印度等国家永远无法复制其发展路径。

换言之,过了这个村就没这个店了,当前的制造业利润水平已经不支持印度再像中国当年一样发展了。

关于制造业的成本和效率,这里补充一点。

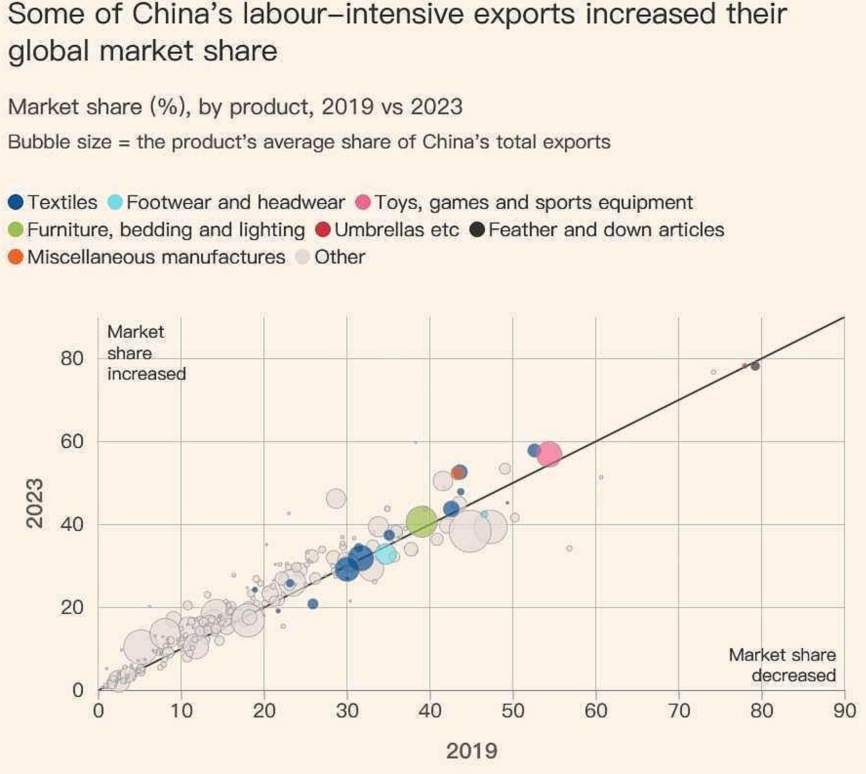

我们曾分析过近期一件反常识的事。金融时报发表了一篇文章,发现尽管中国制造业工人的工资是印度等国家的三倍以上,但劳动密集型产品的全球份额并没有因为人工成本的增加而降低,反而还有不同程度的提升。

文章援引哈佛大学增长实验室汇编的贸易数据称,2019年至2023年中国在不少劳动密集型行业中的全球出口份额,都有所增长。

比如,扫帚、拖把、钢笔等小型制成品的全球出口份额上升了9个百分点,达到52.3%。家具出口市场份额增长约1.5个百分点,玩具则从54.3%上升至56.9%。

为什么会这样?

金融时报的解释是,这可能和中国企业大量应用机器人有关。从2011年到2023年,中国在12个劳动密集型行业的就业人数下降了约26.5%,被替换的人工由机器人替代。

中国的国产机器人价格只有国外的一半,中国1年安装8万台工业机器人,占全球一半。每万名工人的机器人密度领先于德国,逼近最高的韩国。

前文我们提到,印度有12个低技能产业在萎缩,结合中国利用机器人降低成本提高效率,提高全球市占率,不难得出结论:可能印度制造业,永远也无法复制中国路径。

除了市场规律的必然性,还有印度文化和制度层面的掣肘。

中国等制造业的终点多为出口,增加出口的重要手段之一是压低货币。但印度人的想法大相径庭。

《打破常规:印度特色的繁荣之路》书中提到,印度人尤其富人,不希望甚至不接受印度贬值的,他们认为这会影响自己购买进口产品,增加子女海外留学和度假的成本。

中产也不支持低利率,低汇率,那会让他们的储蓄会冲击,影响大了,就会抗议。

在制度层面,印度和当前欧美国家类似,效率极低。制造业必需的土地、基建,一方面十分昂贵,另一方面征用极难。

书中说道,在印度,土地所有权在某些地区依然模糊混沌,没有清晰划定的边界,实际归属何人也不明确。如果想强征,各个政党和司法系统都会站在被征地者的一边,知名人士也会积极为此发声。

一个知名案例是,印度20世纪最出名、最受尊崇的歌手之一拉塔·曼吉茜卡,在迫使孟买政府取消一座为缓解拥堵而设立的立交桥过程中发挥了重要作用。

因为,这座桥会经过她的公寓,影响其休息。

日本终身雇佣制被诟病,认为阻碍了日本创新。印度有类似的制度,拉詹说,印度劳动法是企业效率和规模扩张的沉重负担。

举个例子,根据法律,员工在受雇一段时间之后,便会被法律赋予长期职位,本地人称之为终身雇佣,这导致企业很难通过激励手段刺激员工,也无法有效率地解雇员工。

为了规避终身雇佣,企业多用临时合同,定期解雇员工,以使他们失去拥有终身职位的资格。员工没有保障,总面临快速解雇,不愿意提升其技能,陷入恶性循环。

从贸易环境看,印度也有特别的缺陷。和中国当年一样,印度要从组装开始,逐步过渡到零部件的生产、整机的制造。

印度想要在组装领域有竞争力,需要降低中间品的进口关税。但印度的贸易保护政策,往往保护中间商品生产商,导致本土组装价格昂贵,没什么竞争力。本土中间品生产商赚得盆满钵满,下游终端制造企业却惨淡异常。

以服装产业为例,核心材料为聚酯纤维等中间品。2014年,由于印度限制生产聚酯纤维的关键原料PTA进口,导致其国内价格和海外市场严重脱节。长此如此,印度会失去棉纺服装产业的竞争力。

此外,印度比较抵触区域贸易协定的签署,整个制造业无法和周边兼容。和中国的关系时好时坏,导致中国腾让出来的低端制造份额,被孟加拉国、巴基斯坦、越南等国家占据。

老川2016年上台,是印度制造业有史以来最战略性一次窗口期。但窗口期不长。随着老川二次上台,过去的去中国化,所谓中国+1战略,变成了美国本土优先,近岸外包为主的新趋势。

这方面,印度显然是吃亏的。兴业证券最新的统计证明,美国优先战略,最受益的是近岸外包,墨西哥成为大赢家,而不是印度。

书中还提到了一点,是我们过去不太想到的。看好印度的人,认为其有地缘优势,拉詹却认为,对任何国家来说,区域贸易的重要性始终远高于远地贸易。

世界三大贸易集团,都是内部为主,欧洲国家有70%的贸易发生在内部,东亚有50%,北美有40%。

印度由于不愿意加入中国主导的贸易圈,成了区域贸易的边缘国家。印度想要自己组织区域贸易,又存在一个巨大的BUG,周边除了中国,没有一个富裕国家,区位优势反而成为劣势。

至于人口红利,可能再也赶不上了。截至目前,印度依然缺乏高质量的,能够满足制造业的人力。

大众教育的落后是症结所在,在《儿童与国家》一书中,麻省理工学院教授迈伦·维纳写到,印度独立40年后,因为种姓制度,没有把多数孩子送进有义务教育性质的小学体系。

精英群体完全没有兴趣给下层种姓和贫困人群提供教育。在精英眼里,让下层人们受教育,除了增加他们的不满,没什么好处。

另外,基于文化原因,印度国民天然排斥体力劳动,制造业绝不是印度国民的首选。

时代不等人,错过了几十年,再想追,太难了。

在中美两国竞争科技高地时,印度面临的选择是,拿钱补贴半导体等高精尖产业,还是兴办更多高质量的小学、高中和大学?这是一个“送命题”。

这不仅是经济选择,更关乎印度人的面子。

财新在一篇报道中说,和中国一样,印度年轻人热衷于考公,并非因为工资高,而是稳定,有福利。一个国家的年轻人追求的是稳定,对长期发展不利。

三、AI冲击掀起巨浪,印度怎么办?

印度此前的产业强项,以IT服务外包为首的服务业也在面临重大考验。

考验来自AI冲击。

2025年8月2日,大公报报道,印度最大IT服务商塔塔资讯服务公司于7月28日宣布,裁员2%的员工,预计波及1.2万人,其中大部分是中高级管理层。原因是AI技术崛起,造成巨大冲击。

报道还称,印度IT产业去年约有5万人失业,印度前六大IT服务公司在员工人数净增加方面,下滑了72%。

印度本⼟最大财经媒体Livemint的调查更为惊悚,⾃动化和AI已经导致印度约20万⼈失去了IT相关⼯作。2025年,这⼀数字将攀升⾄30万⼈。

据财新统计,过去一年,信息技术板块是印度股市表现最差的。

印度面临的问题比未富先老更严重,年轻人面临残酷的挑战:制造业方面,以中国为首国家占据了有利位置,利润微薄,投入难以获得回报;服务业方面,过去的工程师红利被AI冲击,即便美国本土也无法幸免,何况离岸外包?

回过头来看中国,如果人口和生产力之间的关系不是农业和工业时代的关系,那人口越多,越可能是一种负担,起码不再有红利属性。

当下,我们正全力激发国民的消费欲望,希望借助内需改写困境,但效果不明显。当下都无法改变,指望多生育来增加消费,可能吗?

效果可能和预期相差甚远。

我们要庆幸,中国占据了制造业和AI两端的优势,否则,人口的意义跟印度相似。

(免责声明:本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析,不构成投资建议,请勿以此作为投资依据。)

本文来自微信公众号:叶檀财经,作者:青城桢楠

本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系hezuo@huxiu.com如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com

End

想涨知识 关注虎嗅视频号!